阅读材料,回答问题。

材料一 善师四夷者,能制四夷;不善师四夷者,外夷制之。夷之长技有三:一战舰、二火器、三养兵练兵之法。…佐行贾以行兵,兵贾相资,遂雄。

——《海国图志》

材料二 1898年,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料三 一、颠覆现今之恶劣政府,二、建设共和政府,三、土地国有……以一个新的、开明的、进步的政府代替旧政府,……把过时的满清君主政体改变为“中华民国”。

——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

(1)概括指出材料一和材料三各自的思想主张。

(2)同是向西方学习,材料二和材料三的思想有什么共同点和不同点?(从国体、政体角度回答)

(2015年北京卷文综37)历史语境中的语言和文化

材料一汉语是世界上最古老的语言之一。秦汉时期,汉字形成统一的书写规范。官学、书院、私塾大都使用汉语,科举考试亦然。魏孝文帝改革将汉语作为“正音”。清朝确立在全国的统治后,很快将汉语作为官方语言。日本等周边国家的语言也受到汉语影响。

拉丁语最初是古罗马人的语言。公元1世纪,标准拉丁语形成,与希腊语等一起成为罗马帝国学校的教学语言。罗马帝国解体后,拉丁语的日常口语功能逐渐丧失,成为一种书面语言。17世纪末期以前,西欧的学术著作大都使用拉丁文撰写,意大利、西班牙、葡萄牙、法国等在拉丁语的基础上,发展出自己的民族语言。

(1)阅读材料一,结合所学,概括上述两种语言文学发展演变的异同。

材料二 16世纪,英语主要是英格兰人的语言。到18世纪中后期,英语已扩展到英国的殖民地,并在国际商贸活动中广泛使用。二战后,英语逐渐超越其他语言,成为科教领域和众多国际组织的通用语言,被称为语言的“日不落帝国”。

(2)阅读材料二,分析英语发展成为语言的“日不落帝国”的历史原因。

材料三 20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废的讨论,主张废除汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族成为二十世纪文明之民族;必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

近代以来,汉语中出现了大量的新词汇,下表内容为新词汇示例。

| 创造新词的方式 |

繁体字 |

1956年后推行的简体字 |

| 音译外来词 |

沙發、牛頓、布爾什維克、麥當勞 |

沙发、牛顿、布尔什维克、麦当劳 |

| 赋予旧词新涵义 |

共和、格致學、計學、總統 |

共和、科学(格致学)、经济学(计学)、总统 |

| 其他 |

西學、洋錢 |

西学、洋钱、孔子学院 |

(3)阅读材料三,结合所学,分析“废汉字”主张提出的时代背景;以“挑战与应对——百年来汉语的变迁”为主题,对上表进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(2015年四川卷文综历史13)阅读材料,回答问题。

材料一

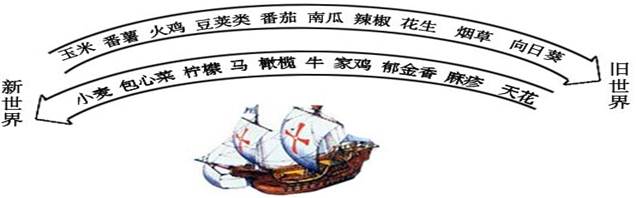

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。

材料二明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“或可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不龚不获”和番薯“备荒第一物”的特性。玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,少随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳”。

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。

(2015年安徽卷文综37)阅读材料,回答下列问题。

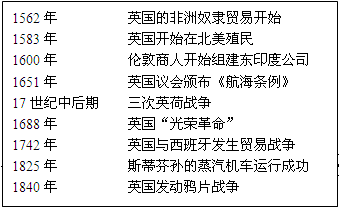

材料一有学者认为,在16—19 世纪中叶的世界经济发展中,英国的地位步步上升,最终独占鳌头,成为世界经济体系中最大的剥削者。表所列为英国在这一进程中的历史事件。

表英国历史大事年表(部分)

材料二“二战”后,世界经济的演进路线,是由解决了欧洲欠美国债务的盟国间的金融协定所决定的。针对这些协定的谈判,将冲突从战场上转移到了外交家的会议室里。盟国与轴心国之间此前的角逐让位于盟国彼此之间的竞赛。而美国则从这场竞赛中胜出。

——[美]迈克尔·赫德森《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》

材料三任何国家和民族在追求自身发展时,若一直忽视甚至无视全人类共同利益的存在,则不仅危害自己,更要殃及全人类。

——贺金瑞《全球化与交往实践》

(1)结合所学知识,为材料一中“英国历史大事年表”补充两件大事并说明理由。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析美国在“二战”后世界经济演进中是如何胜出的。

(3)根据以上材料,结合所学知识,说明英国和美国确立各自经济地位主要方式的不同及其启示。

(年广东卷文综39)现代化理论研究传统社会向现代社会的转变。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料

18-19世纪,一些欧洲的社会学家以西方工业社会为对象,研究从传统社会到现代社会的发展规律。

二战后,现代化研究在美国兴起并形成完整的理论体系。该理论认为现代化的主要动力来自于内部。内部的障碍是发展中国家发展不顺利的根本原因;现代化实际上是西方化或者美国化的过程。20世纪是“美国的世纪”。这一理论得到美国政府的重视。

20世纪六七十年代以来,很多学者根据各国的具体情况,探讨不同国家走向现代化的模式。20世纪80年代,现代化理论从美国引进中国,不少学者开始将现代化概念和分析框架运用到社会科学研究中。

——据《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》等

(1)概述18-19世纪西欧经济、政治发展的主要状况。

(2)结合材料和当时的国际背景,分析二战后美国政府为何重视现代化理论?

(3)为什么现代化理论能够在20世纪80年代被引进中国?运用这种理论进行历史研究时要注意什么?

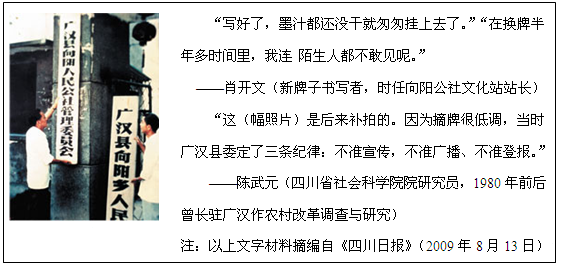

(年山东卷文综39)1980年6月18日,四川省广汉县向阳人做出了一个在新中国历史上具有重要意义的举动(如图)。阅读材料,回答问题。

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。