读下列材料,完成下列各题。

材料一:工业化、城镇化的快速发展,使得中国耕地面积由1997年的19.49亿亩减少至2011年初的18.26亿亩,18亿亩耕地红线岌岌可危,耕地保护形势十分严峻,因此十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地,成为了中国的一项基本国策。

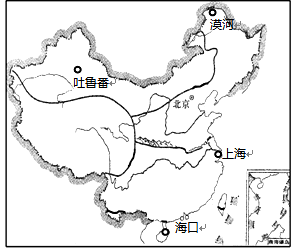

材料二:图甲示意我国土地利用类型分布,图乙示意2004年中国人口100万以上城市分布

(1)能为人类生产、生活活动提供场所的自然资源是 。

毫米年等降水量线以东的东部季风区是中国耕地集中分布区,同时也是中国人口 (密集或稀疏)区,人多地少,人地矛盾突出。

(2)东部季风区的耕地以秦岭和淮河为分界,以北的A地区耕地类型为 为主;以南的B地区属于我国温度带中的 带,主要粮食作物为 。

(3)C地位于 (地形区),土地利用类型以 为主,主要的饮料作物是 。

(4)在城镇化进程中,我国 现象十分严重,因此 ,切实保护耕地成为了我国的一项基本国策。

读“亚洲图”,回答问题 ,(每空1分,共15分)

(1)写出图中代号所代表的地理事物的名称。

海洋:①海,②湾,③洋。

河流:a,b,c。

湖泊:d:______。

山脉:A,B,C,D。

半岛:甲,乙,丙。

(2)属亚洲与欧洲分界线的是______。(填代码)

读甲、乙两国轮廓示意图,回答问题。

(1)甲国的农业生产实现了地区生产的专业化,其中A 所在地区农业带的名称是,该农业地带的形成主要考虑了哪些因素?

(2)分析乙国工业分布与资源分布的关系,并说明这样分布的有利条件。

(3)近年来,我国有部分商人从国内大量采购生活日用消费品到乙国销售,获得了丰厚的利润。请你解释生活日用品在该国销售特别好的原因。

(4)甲、乙两国的地理特征有许多相似之处,请从位置、气候、资源三个方面加以分析。

一般来说,各地区的经济发展都与当地的自然条件有着密切的关系。世界各地自然环境的显著差异孕育了经济发展和地域文化的多样性。根据提供的图文资料和所学知识,完成下列问题。

一般来说,各地区的经济发展都与当地的自然条件有着密切的关系。世界各地自然环境的显著差异孕育了经济发展和地域文化的多样性。根据提供的图文资料和所学知识,完成下列问题。

材料一:世界局部区域图。

材料二:2009年4月6日甲区域南部发生6.3级大地震;2004年12月26日在乙区域的①地发生强烈地震,引发海啸,造成重大人员伤亡。

(1)区域定位。判断我们所学过的区域。

甲区域:,乙区域:

(2)学以致用。甲区域南部和乙区域南部都是地震多发地区。请从材料二中任选其一,解释地震多发原因。

(3)经济发展。①参照图中A框的描述,完成B框内容。

②每年都有许多来自甲区域北部的游客去乙区域进行避寒旅游。你认为丙国游客最喜欢什么时候去乙区域旅游?请你简述理由。

试试你的读图分析和提取信息的能力如何,读图完成下列问题。

(1)黄河发源于山,注入海,全长5500千米,是我国第长河。

(2)由图可知,从河口到陕县,中考济南群31125760河流的含沙量发生了什么变化?这一变化发生在黄河的哪个河段?试分析发生这种的变化的原因。(请从土质、植被、支流、气候等方面分析)

(3)“人在堤下走,水在头顶流”的景观出现在黄河哪个河段?说明黄河该河段的什么特点?试解释原因。

(4)读图可知,黄河的水电站、水利枢纽分布在哪些河段?试从地势角度解释原因。

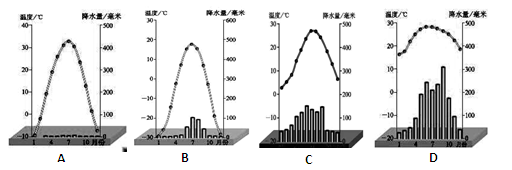

暑假期间,小兰对我国漠河、上海、海口和吐鲁番四城市进行了实地考察,得到以下气温曲线和降水柱状图。读图完成下列问题:

(1)请将字母表示的气候与正确的城市连起来,并将气候的名称写出来。

A漠 河气候

B上 海气候

C海 口气候

D吐鲁番气候

(2)四城市1月份最高气温和最低气温相差大约℃,说明我国冬季气温分布特点是。

(3)四城市7月份平均气温大多在℃以上,说明我国夏季气温分布特点是。

(4)B、C、D三城市在降水分配上共同特点是:。

(5)请在图中填注秦岭——淮河。