材料一:中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,以下是公报要点:一、普及高中阶段教育。全会决定提高教学质量,推动义务教育均衡发展,普及高中阶段教育,实现家庭经济困难学生资助全覆盖;二贫困县全部摘帽。到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,解决区域性整体贫困。三是最严格的环保制度,加大环境治理力度,以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度。四、开除令计划等十人党籍。

材料二:“十三五”时期,我国发展的环境、条件、任务、要求等都发生了新的变化。认识新常态、适应新常态、引领新常态,保持经济社会持续健康发展,必须有新理念、新思路、新举措。发展理念是发展行动的先导,是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。要认真总结经验、深入分析问题,把发展理念梳理好、讲清楚,以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动发展质量和效益提升,为“十三五”时期我国经济社会发展指好道、领好航。

材料三:2015年1月,习近平在云南考查,他强调,新农村建设一定要走符合农村实际的路子,遵循乡村自身发展规律,充分体现农村特点,注意乡土味道,保留乡村风貌,留得住青山绿水,记得住乡愁。在洱海边,习近平仔细察看生态保护湿地,听取洱海保护情况介绍。他强调,经济要发展,但不能以破坏生态环境为代价。生态环境保护是一个长期任务,要久久为功。一定要把洱海保护好,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

依据材料回答下列小题。

(1)结合材料,用文化与社会以及教育的相关知识说明提高教育质量,普及高中阶段教育的意义。

(2)结合材料二,运用探索世界与追求真理的相关知识,分析“十三五”时期把发展理念梳理好、讲清楚的必要性。

(3)结合材料三,运用经济和文化相关知识,就云南推进文化经济交融发展提两条建议。

材料一:作为改革开放的先行省份,广东今后将继续推进城镇化步伐,预计到2015年将达到70%。然而,没有文化谈不上城镇化。近年来,广东省致力于建设“文化强省”“幸福广东”,以提高社会文明和人民素质。目前,在进一步提升城镇化的同时,正在加强公共文化建设,打造城市“十分钟文化圈”、农村“十里文化圈”等文化惠民工程,以文化驱动城镇转型。

材料二:近年来,我国对外文化交流活动异彩纷呈。利用春节、国庆日、建交日等重要节日、纪念日,积极举办对外文化交流活动;通过文化领域的多层次互访,加强友好城市间的文化交流,主动开展对外文化合作;开展中外互办文化年、在国外举办中国文化节、文化周、艺术周、电影周、电视周和文物展等文化交流活动。这些文化交流活动推动了中华文化面向世界、走向世界。

(1)结合材料一,运用“文化的作用”的知识,谈谈广东省“以文化驱动城镇转型”的依据。

(2)结合材料二,运用“文化的多样性与文化传播”的知识阐述应如何正确处理好我国与外国之间的文化交流?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:广东省全面推进文化强省建设,把2014年作为基层文化设施建设的“攻坚年”,拨款新建美术馆等三馆,供免费使用;作为群众性文化活动的“丰收年”,举办“开心广场、百姓舞台”等群众性文化活动;作为文艺创作生产的“提升年”, 切实推动社会主义核心价值体系进一步深入人心,发挥其统一思想、凝聚力量的作用,增强社会主义意识形态吸引力;同时,还围绕“广东精神”,开展道德领域突出问题的专项治理。

材料二:2014年十一黄金周刚过,雾霾便来势汹汹,让华北大部分地区再遭“心肺之患”。 据报道,雾霾频发的原因,有30%是因为汽车带来的路面扬尘、尾气,工业生产带来的污染占到了40%以上。有关专家指出,雾霾的肆虐是多种因素共同的结果,随着人类活动范围的不断扩大,使整体环境趋于恶化,问题将会更加突出。久久挥之不去的雾霾让我国空气污染防治面临巨大挑战,也从一定意义上警示我们,在认识世界和改造世界的活动中,既要利用自然,又要尊重肩然,与自然和谐相处。

(1)根据材料一,运用《文化生活》“发展中国特色社会主义文化”的相关知识,分析广东推进文化强省建设的做法。

(2)结合材料二,运用《生活与哲学》中有关规律的知识,分析雾霾天气给我们的警示。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:2014年,“家风”是一个很热的词语。家风是包罗文化密码的中国书本,是建立在中华文化之根上的集体认同,是每个个体成长的精神足印。家风的建设、传承,影响一个人的一生、一个家庭的现状和未来、一个民族的传统与创新。公益节目《开学第一课》于2014年9月1日再次“开讲”,主题为“父母教会我”,这是首次引入“父母”的角色。父母是孩子人生最初的榜样,他们言传身教,教会孩子孝顺家长、文明礼貌、热爱生命、坚强勇敢……

材料二:2014年10月15日上午,习近平主席在京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。习近平在座谈会上强调,文艺最能引领一个时代的风气。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,文艺的作用不可替代,文艺工作者大有可为。广大文艺工作者要从这样的高度认识文艺的地位和作用,认识自己所担负的历史使命和责任,坚持以人民为中心的创作导向,努力创作更多无愧于时代的优秀作品。

习近平在座谈会上指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,弘扬和培育中华民族精神、凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。

(1)结合材料一,运用《文化生活》中“文化对人的影响”的知识,说明倡导良好家风的必要性。

(2)根据材料二,用《文化生活》中“文化传承与创新”的知识,回答广大文艺工作者怎样才能创作出无愧于时代的优秀作品?

(3)根据材料二,运用“民族精神”的相关知识,回答习近平主席为什么指出要弘扬和培育中华民族精神? (7分)

(12分)“社会信用代码制度”是以公民身份证号码和组织机构代码为基础的统一信用制度。我国即将建立全国统一的“社会信用代码”制度,建成后,我国每个公民一生都将有一个也是唯一的信用帐号。阅读材料并回答问题。

诚信一直是中华民族的传统美德。但在今天,从三聚氰胺奶粉到染色馒头,种种缺失诚信的情况屡见不鲜。对此,有人认为,诚信缺失,都是市场惹的祸。

(1)诚信缺失都是市场惹的祸,请你简要评析这一观点。(6分)

信用是市场经济运行的基石,如果诚信缺失,必然会破坏市场环境和社会秩序,降低经济运行的效率。实践证明,信用既需要国家建设社会信用体系,构筑诚信经济社会环境,也离不开公民加强思想道德修养。

(2)运用《政治生活》或《文化生活》相关知识,说明国家和公民怎样为构筑诚信经济社会发挥重要作用。

阅读材料,回答问题。

2015年1月1日,新修订的《环境保护法》开始实施。

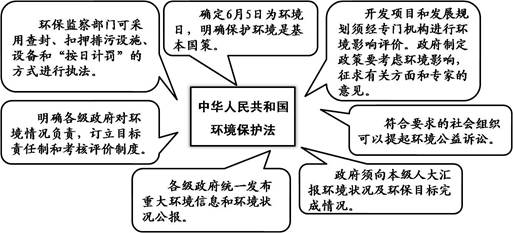

材料一:此次新修订的《环境保护法》被称为“史上最严”的环保法。

材料二:改革开放以来,我国的资源环境问题逐渐凸显,1989年《环境保护法》应运而生。随着现代化建设的推进以及雾霾等问题出现,修订《环保法》的呼声愈加强烈。此次修订,历时三年,经过全国人大常委会四次审议,结合以往环保治污中的问题,在立法上进行了很多改进和创新。参与立法的专家指出,新的立法还需要在执行中不断调整、细化,环境保护永远在路上。

(1)运用《政治生活》知识,结合材料一,分析政府应当如何使“史上最严”的环保法得到“史上最严”的执行?

(2)结合《求索真理的历程》有关知识,联系材料二,谈一谈对“ 环境保护永远在路上”的认识。