阅读下面的文字,完成下题。

书籍插图开始流行以后,一系列的插图术语也随之诞生,如“绘像”、“绣像”、“全像”、“出像”、“补像”、“全图”等。每一个术语都代表着一种插图方式,这些术语和插图方式的变化,与当时的审美风尚息息相关。就明刻本插图而言,主要有“全像”(全相)、“出像”(出相)、“绣像”等几种命名方式。本文着重探究“出像”(出相)这一插图方式。

关于出像(出相),鲁迅先生的界定是:“宋元小说,有的是每页上图下说,却至今还有存留,就是所谓‘出相’。”《汉语大词典》的解释也是如此,“有的书籍,书页上面是插图,下面是文字,谓之‘出相’”。戴不凡先生则认为,“舍建版而外,明人刻小说戏曲恒多整页之‘出像’、‘全图’”,即整页的插图谓之“出像”和“全图”。前两种解释与全像(全相)的概念接近,后一种解释认为“出像”与“全图”的意思相同。关于“全图”,鲁迅先生的解释是“有画每回故事的,称为‘全图’”,《汉语大词典》的解释是“旧时线装本通俗小说,卷首有每回主要故事情节图画的,称‘全图’”。由此可见,鲁迅先生和《汉语大词典》对于“全图”的解释也与戴不凡先生的观点有分歧,一者指向整页插图方式,一者指向每回故事情节的插图。

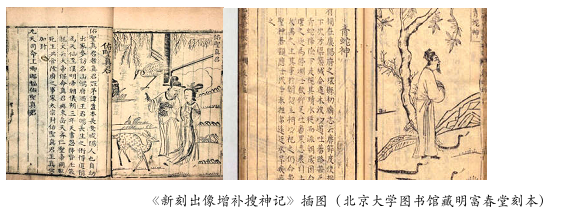

“出像”的命名方式多出现在金陵富春堂、世德堂、文林阁和广庆堂所刊刻的曲本中,徽州、建阳和杭州等地刊刻的曲本中也偶有以“出像”命名的。万历元年(157 3 ),富春堂刊刻了《新刻出像增补搜神记》,这是较早以“出像”命名的明刻本,全书采用单面整幅的插图方式,共1 26 幅插图,每一幅插图分别对应一段内容,并在插图右上角以直列式标题的形式呈现出来,世德堂万历二十年(15 93)所刻《新刻出像官版大字西游记》的插图,采用了双面连式横幅大图的版式,崇祯年间刊刻的《峥霄馆评定出像通俗演义魏忠贤小说斥奸书》和《新镌出像批评通俗演义鼓掌绝尘》插图则采用单面整幅的版式。也就是说,小说中“出像”插图的方式是单面整幅或双面连式,用一到两幅插图表现每一出的精彩情节。

就戏曲而言,万历辛巳年(1 581)富春堂刊刻的《新刻出像音注释义王商忠节癸灵庙玉玦记》是现存较早的以“出像”命名的戏曲本子,稍后的有世德堂万历十四年(1 586 )刊刻的《新刊重订出像附释标注裴度香山还带记》、《重订出像注释裴淑英断发记》,以及万历十九年(158 9)刊刻的《新刊重订出像附释标注月亭记》。这些本子的题名是以“出像”进行标榜,插图为单面整幅的版式。《玉玦记》共3 6 折,30 幅插图,《还带记》共4 0 出,24 幅插图,《拜月亭记》共43 折,10 幅插图。细查这些插图发现插图所表现的情节都是与每折的内容相对应的。又因为在曲本传抄、刊刻的过程中,“出”与“折”往往是通用的,“出”也就具有了“折”的意思,“相”指故事情节图,那么“出相”就有了表现每出故事情节图的意思。当然,这并不是说有多少折内容,就有多少幅插图,插图往往表现的是比较精彩的内容和章节,平淡的情节一般并未通过插图来表现,所以插图与每一折的内容之间也并不一定会完全做到了一一对应。如果说《玉玦记》中的3 6 折,安排了3 0 幅插图,还是力求一一对应的话,那么到《拜月亭记》中,43折仅有10 幅插图,则是重点表现精彩情节了。以《拜月亭记》为例,这10幅插图的标题分别是“世隆自叙”、“瑞兰自叙”、“兄妹逃军”、“隆兰遇强”、“世隆成亲”、“兴福离寨”、“汴城聚会”、“试官考选”、“官媒送鞭”、“成亲团圆”,均是书中最精彩的情节,也是后世选本中选用最多的几折。

由此可见,“出像”插图最初时是采用单面整幅的方式,用一到两幅插图表现每一出的精彩情节,

后来慢慢出现了双面连式横幅大图的版式。可能由于商业竞争和书坊主趋利的关系,书中“出像”插图的数量开始减少,已经无法和每一出内容一一对应了,只是挑选其中最精彩的情节进行表现,而平淡的情节则一带而过,出现了几出或几折内容用一幅插图带过的现象。

(节选自《古典文学知识》2 015 年第181 期)

下面说法不符合原文意思的一项是 ( )

| A.对于“出像”的界定,鲁迅先生认为宋元小说中的每页“上图下说”,就是所谓的“出像”,这与《汉语大辞典》的解释基本相同。 |

| B.戴不凡先生认为,“明人刻小说戏曲多整页之‘出像’‘全图’”,整页的插图就是“出像”和“全图”,他认为“出像”和“全图”的意思相同。 |

| C.关于全图,鲁迅先生的解释是“有画每回故事的,称为‘全图’”,这与《汉语大辞典》的解释类似,都是指向整页插图方式的。 |

| D.鲁迅先生对“出像”与“全图”的理解不同,在他的理解中这两种插图方式的指向是不一样的。 |

下面说法不能作为划线句“‘出相’就有了表现每出故事情节图的意思”的论据的是 ( )

| A.在曲本传抄、刊印的过程中,“出”与“折”往往是通用的,“出”就有了“折”的意思,“相”指故事情节图。 |

| B.《玉玦记》总共36 折,安排了30 幅插图,插图所表现的情节力求与每折的内容一一对应。 |

| C.《新刻出像增补搜神记》全书采用单面整幅的插图方式,共1 26 幅插图,每一幅图分别对应一段内容情节。 |

| D.并不是有多少折内容,就有多少幅插图,插图与每一折的内容并不一定完全做到了一一对应,这些插图往往表现的是剧本中比较精彩的内容和章节。 |

下面说法不符合原文意思的一项是( )

| A.小说中的“出像”插图的方式是单面整幅或双面连式,如《新刻出像官版大字西游记》的插图为后者,每一幅图分别对应着一段内容的精彩情节。 |

| B.《新刻出像音注释义王商忠节癸灵庙玉玦记》是现存较早的戏曲本子,稍后的还有《新刊重订出像附释标注裴度香山还带记》等本子,它们的插图为单面整幅的版式。 |

| C.《拜月亭》中有“世隆自叙”、“汴城聚会”、“兄妹逃军”、“隆兰遇强”等10幅插图,这些图仅与书中最精彩的情节一一对应。 |

| D.“出像”插图随着时间推移数量开始减少,出现了几出或几折内容用一幅插图带过的现象,这与商业竞争和书坊主趋利或有关联。 |

.阅读下面文字,完成(1)-(4)题。

盛宣怀的教育思想和办学实践

“办大事,作高官”是李鸿章对盛宣怀一针见血的刻画,也可以说是对他一生发展道路的指引。盛宣怀是按照这条道路和程序走的,李鸿章也是照此方针培植他的。盛宣怀所经营的近代企业及与之相应的新式教育事业,在当时都是无先例可循的“大事”,但因为有李鸿章的大力支持而取得成功,并被李鸿章多次保举,直至官拜邮传部尚书。他因办“大事”卓有成效而至“高官”,反过来又利用“高官”的地位和权力来促进“大事”的发展。可以说,盛宣怀是处非常之世、走非常之路、做非常之事的非常之人。

经过近三十年的苦心经营,到19世纪90年代中后期,盛宣怀实际上已经全部或部分地控制了一批关系到国计民生的轮船、电报、铁厂、铁路、矿务、纺织、银行等大型企业。他在披荆斩棘、奋力开拓的过程中,深深体会到新式人才十分重要,没有与这些新兴企业相适应的新式人才,将一事无成。那些皓首穷经的学究们绝不可能去搞机器技术和企业管理,科举所取之士对此一窍不通。那么,新式人才从何而来?盛宣怀认为,必须立足于自己培养,聘用洋师只是暂时的、短期的。之所以如此,煤铁矿藏“实以开采为大利所在,未便使外人久与其事”。基于这种认识,盛宣怀在经营企业的过程中,往往创办附设于企业的带有训练班性质的学堂。比如办电报局时,他在天津、上海等地办有电报学堂;督办汉阳铁厂时,也办有附设的学堂。这些学堂在学制、课程等方面都只注重实用,理论和基础知识则不求系统,属于非正规的训练班。盛宣怀是一个有心人,“精细为群僚之冠”,他对这些训练班及时总结经验,作为以后办正规学堂的准备。

1895年秋,盛宣怀得到直隶总督王文韶的批准和支持,在其权力和经济能力许可的情况下,创办了中国第一所大学——北洋大学堂。同他办实业一样,盛宣怀在办教育时也以“学以致用”为准则。他给北洋大学堂订了两条规则:其一是不许“躐等”。他说:中国过去学西学的学生成绩不显著的原因之一,就是“学无次序,浅尝辄止”,本大学堂的学员必须循序渐进,不许中途他骛,直至完成学业。其二是要学习专门科学技术,文字语言不过是工具。盛宣怀这一观点的形成,不仅源于他汲取了过去同文馆只学外语因而用途不广的教训,也是他自己在办实业的过程中不断提高认识的结果。也正因为这样,后来当他的天津海关道继任者李少东请求将60名学生分别改学法语、德语和日语时,他毫不留情地加以阻止了。

1896年春,盛宣怀禀明两江总督刘坤一,请求“如津学之制而损益之,设立南洋公学”。他非常慷慨地提出“学堂基地由臣捐购”,常年经费也由他所经营的轮、电两局岁捐十万两。此时正是盛宣怀大展宏宏图之际,因而主张南洋公学“取国政之义,以行达成之实。于此次钦定专科,实居内政、外交、理财三事”。显然,南洋公学是全国性的以培养政法人才为主的、由盛宣怀直接控制的正规学校。盛宣怀办学思想的可贵之处,还在于他非常重视基础教育。他说:“师范、小学,尤为学堂一事先务中之先务。”所以南洋公学陆续设立了师范院、外院(附属小学)、中院(中学)、上学(大学)和特班。郑观应赞誉说:“此乃东半球未有之事,其非常不朽之功业也。”(摘编自夏东元《盛宣怀传》)下列对传记的分析和概括,不正确的两项是( )( )

| A.经过近三十年的苦心经营与奋力开拓,到19世纪90年代中后期,关系国计民生的许多大型企业,都已处于盛宣怀的全面或部分掌控之中。 |

| B.盛宣怀认为,开采矿藏能够带来巨大的经济利益,一旦让外国人插手其间,将使中国的矿藏资源大量外流,因而主张完全自主开采。 |

| C.盛宣怀在天津、上海等地办的电报学堂和在汉阳铁厂时办的学堂,学员的实际动手能力普遍较强,而理论和基础知识则相对薄弱。 |

| D.盛宣怀认识到培养新式人才的重要性,认为科学所取之士不可能去搞机器技术和企业管理,必须通过新式教育培养所需要的人才。 |

E.传记通过对盛宣怀教育思想及办学实践的记述,表现了他作为实业教育家的远见卓识,也反映了我国近代学校创办前后的社会背景。盛宣怀在创办北洋大学堂时提出了哪些主张?反映了他什么样的教育思想?

.阅读下面文字,完成(1)-(4)题。

坦然看生活

活着真叫累,有人这么感喟。

活着真叫烦,更有人这么吁叹。

活着真的美丽,而我却喜欢这么对生活绾结。

寻找了千百种理由之后,才得以发现:生活在我的视野下呈现出与人的不同,不是生活赐予我有什么不同,却仅仅是因为,在我的胸襟之中,盈盈地盛满这么两个字:坦然。

我坦然。于是我心美丽。

我心美丽。于是我的人生跟着美丽。

曾经看到那些假日垂钓者,一大早出门,夕阳之下拎着空空的鱼篓回家的时候,仍是一路欢歌,不禁讶然:付出了一天的等待却一无所获,怎么还可以这般快乐满怀?给我的回答却是:鱼不咬我的钩那是它的事,我却钓上来一天的快乐!对钓鱼的人来说,原来最好的那条鱼便是快乐。

坦然是一种失意后的乐观。

曾经看到那些下零点班的纺织女工,写满倦意的脸上却交织着与朝霞一样灿烂的笑靥,我便想:怎么说女孩子从事这种职业也不是最让人满意的呀!给我的回答却是:公主永远只有一个。但如果没人为她织出那么多彩锦,一个公主也没有哇!对织布的人来说,原来最美的那匹布却是穿在了自己的身上!

坦然是沮丧时的一种调适。

曾经看到一个扫了三十几年大街的老伯,每天把一条长长的大街扫得一尘不染,让上早班的人灿然走过。我便想:这么几十年这样平平淡淡地走过,这老伯可说是这小城里生活得最不顺心的一个了?给我的回答却是:这条街只有我扫得最干净。对扫街的人来说,原来扫得最清洁的恰恰是自己的心。

坦然是平淡中的自信。

忽然想起泰戈尔的最有名的一句诗:“天空不留下鸟的痕迹,但我已飞过。”这不便是对“坦然”作了最好的诠释?

是的,许多的事得失成败我们不可预料,也承担不起,我们只需尽力去做,求得一份付出之后的坦然和快乐;许多的人我们捉摸不透防不胜防,往往是我们想走近,人家却早已设起屏障,我们不必计较,我们惟一能做的是,在我们必须面对他们的时候,奉上我们的真心,然后感铭自己的博大;许多的选择如果能让我们抓住,有可能抵达我们的成功,但我们一次次失却机会,没有关系,那只是命运剥夺了你活得高贵的权利,却没有剥夺你活得伟大的权利!

记住:没有蓝天的深邃可以有白云的飘逸;没有大海的壮阔可以有小溪的优雅;没有原野的芬芳但可以有小草的翠绿!生活中没有旁观者的席位,我们总能找到自己的位置,自己的光源,自己的声音!

我们有美的胸襟,我们才活得坦然;我们活得坦然,生活才给我们快乐的体验。下面对文意的理解,不确切的两项是( )( )

| A.借助鲜明的意象表达深远的意旨,是本文的一大特色。夕阳下,垂钓者钓回了一路的欢歌,失意长成了乐观;朝霞中,纺织女工慵倦的脸上正编织着灿烂的笑靥,沮丧接纳了调适;暮霭里,扫街老伯扫净了一颗平常心,平淡饱蕴着自信。 |

| B.生活中每人都有自己的位置,每人都应该有自己的目标。作者劝喻我们不要做深邃的蓝天,壮阔的大海,芬芳的原野;而应成为飘逸的白云,优雅的小溪,翠绿的小草。因为平凡往往蕴涵着伟大。 |

| C.本文用凝练而生动的语言,表达了独特、细腻的情感体验,显示了作者敏感的诗人气质。正所谓:文章得失不由天,精思附会是关键,洞穿形象发神韵,妙笔生花意旨远。 |

| D.全力以赴(对事),奉上真心(对人),勇于选择、挑战命运、把握机会,是我们应有的生活态度。只有这样才能活得高贵,活得伟大。 |

E.文章结构匀称、句式对称,情理流畅,主题深远。在这里,乐观的垂钓、愉悦的纺织和自信的扫街,三种坦然的形象,相互映衬,步步蓄势,为其后的议论抒情,揭示文旨张本。文章开头的三个自然段在写法上有什么特点,这样写有什么好处?(6分)

文章出现了泰戈尔的诗句,它的含义与作用是什么?

联系全文,说说作者对生活的理解。

阅读下面文章,完成后面题目

往事(二)

冰心

是除夜的酒后,在父亲的书室里。父亲看书,我也坐近书几,已是久久的沉默——我站起,双手支颐,半倚在几上,我唤:“爹爹!”父亲抬起头来。“我想看守灯塔去。”

父亲笑了一笑,说:“也好,整年整月的守着海——只是太冷寂一些。”说完仍看他的书。

我又说:“我不怕冷寂,真的,爹爹!”

父亲放下书说:“真的便怎样?”

这时我反无从说起了!我耸一耸肩,我说:“看灯塔是一种最伟大,最高尚,而又最有诗意的生活……”

父亲点头说:“这个自然!”他往后靠着椅背,是预备长谈的姿势。这时我们都感着兴味了。

我仍旧站着,我说:“只要是一样的为人群服务,不是独善其身;我们固然不必避世,而因着性之相近,我们也不必避‘避世’!”

父亲笑着点头。

我接着:“避世而出家,是我所不屑做的,奈何以青年有为之身,受十方供养?”

父亲只笑着。

我勇敢的说:“灯台守的别名,便是‘光明的使者’。他抛离田里,牺牲了家人骨肉的团聚,一切种种世上耳目纷华的娱乐,来整年整月的对着渺茫无际的海天。除却海上的飞鸥片帆,天上的云涌风起,不能有新的接触。除了骀荡的海风,和岛上崖旁转青的小草,他不知春至。我抛却‘乐群’,只知‘敬业’……”

父亲说:“和人群大陆隔绝,是怎样的一种牺牲,这情绪,我们航海人真是透彻中边的了!”言次,他微叹。

我连忙说:“否,这在我并不是牺牲!我晚上举着火炬,登上天梯,我觉得有无上的倨傲与光荣。几多好男子,轻侮别离,弄潮破浪,狎习了海上的腥风,驱使着如意的桅帆,自以为不可一世,而在狂飙浓雾,海水山立之顷,他们却蹙眉低首,捧盘屏息,凝注着这一点高悬闪烁的光明!这一点是警觉,是慰安,是导引,然而这一点是由我燃着!”

父亲沉静的眼光中,似乎忽忽的起了回忆。

“晴明之日,海不扬波,我抱膝沙上,悠然看潮落星生。

风雨之日,我倚窗观涛,听浪花怒撼崖石。我闭门读书,以海洋为师,以星月为友,这一切都是不变 “三五日一来的小艇上,我不断的得着世外的消息,和家人朋友的书函;似暂离又似永别的景况,使我们永驻在‘的的如水’的情谊之中。我可读一切的新书籍,我可写作,在文化上,我并不曾与世界隔绝。”

父亲笑说:“灯塔生活,固然极其超脱,而你的幻像,也未免过于美丽。倘若病起来,海水拍天之间,你可怎么办?”

我也笑道:“这个容易——一时虑不到这些!”

父亲道:“病只关你一身,误了燃灯,却是关于众生的光明……”

我连忙说:“所以我说这生活是伟大的!”

父亲看我一笑,笑我词支,说:“我知道你会登梯燃灯;但倘若有大风浓雾,触石沉舟的事,你须鸣枪,你须放艇……”

我郑重的说:“这一切,尤其是我所深爱的。为着自己,为着众生,我都愿学!”

父亲无言,久久,笑道:“你若是男儿,是我的好儿子!”

我走近一步,说:“假如我要得这种位置,东南沿海一带,爹爹总可为力?”

父亲看着我说:“或者……但你为何说得这般的郑重?”

我肃然道:“我处心积虑已经三年了!”

父亲敛容,沉思的抚着书角,半天,说:“我无有不赞成,我无有不为力。为着去国离家,吸受海上腥风的航海者,我忍心舍遣我唯一的弱女,到岛山上点起光明。但是,唯一的条件,灯台守不要女孩子!”

我木然勉强一笑,退坐了下去。又是久久的沉默——

父亲站起来,慰安我似的:“清静伟大,照射光明的生活,原不止灯台守,人生宽广的很!”

我不言语。坐了一会,便掀开帘子出去。

弟弟们站在院子的四隅,燃着了小爆竹。彼此抛掷,欢呼声中,偶然有一两支掷到我身上来,我只笑避——实在没有同他们追逐的心绪。

回到卧室,黑沉沉的歪在床上。除夕的梦纵使不灵验,万一能梦见,也是慰情聊胜无。我一念至诚的要入梦,幻想中画出环境,暗灰色的波涛,岿然的白塔……

一夜寂然——奈何连个梦都不能做!

这是两年前的事了,我自此后,禁绝思虑,又十年不见灯塔,我心不乱。

这半个月来,海上瞥见了六七次,过眼时只悄然微叹。失望的心情,不愿它再兴起。而今夜浓雾中的独立,我竟极奋迅的起了悲哀!

丝雨镑镑里,我走上最高层,倚着船阑,忽然见天幕下,四塞的雾点之中,夹岸两嶂淡墨画成似的岛山上,各有一点星光闪烁——

船身微微的左右欹斜,这两点星光,也徐徐的在两旁隐约起伏。光线穿过雾层,莹然,灿然,直射到我的心上来,如招呼,如接引,我无言,久——久,悲哀的心弦,开始策策而动!

有多少无情有恨之泪,趁今夜都向这两点星光挥洒!凭吟啸的海风,带这两年前已死的密愿,直到塔前的光下——从兹了结!拈得起,放得下,愿不再为灯塔动心,也永不作灯塔的梦,无希望的永古不失望,不希冀那不可希冀的,永古无悲哀!

愿上帝祝福这两个塔中的燃灯者!——愿上帝祝福有海水处,无数塔中的燃灯者!愿海水向他长绿,愿海山向他长青!愿他们知道自己是一隅岛国上无冠的帝王,只对他们。我愿致无上的颂扬与羡慕!

一九二三年八月二十八日,太平洋舟中“我”认为看守灯塔是“最有诗意的生活”,其理由有哪些?

“清净伟大,照射光明的生活,原不止灯台守,人生宽广得很!”父亲这句话在文中有什么作用?请做简要分析。

文章后一部分,作者写“我”在海上望见灯塔,其用意是什么?

阅读下面文章,完成后面题目

“历史”的层次

王立群

“历史”一词的建构实际上包含着四个层次:一是“真实的历史”,二是“记录的历史”,三是“传播的历史”,四是“接受的历史”。

“真实的历史”是指曾经发生过的历史事件和已经逝去的历史人物。“真实的历史”具有两大特点:一是惟一性,二是不可重复性。

“记录的历史”是历史学家根据当事人与旁观者的口述、回忆、文字记录下来的历史,比如《史记》。当事人的口述一般来说是可信的,但是,当事人的口述与回忆有时也会存在问题。比如记忆本身的多寡、误记、有意掩盖和无意选择等;而且,当事人只是历史事件的部分经历者,不可能了解历史事件的全过程。至于历史事件发生的独特背景、原因,更难为每一位当事人所知晓。这样,当事人的口述和“真实的历史”之间已经有了误差。如果若干或者一批当事人回忆一个复杂的历史事件,差别会更大。

史学家书写“记录的历史”,必然要对自己依据的文献进行选择。这不仅因为历史事件的本身太复杂,太庞杂,没有选择就无法记写。更由于史学家书写历史的本身必然受到种种制约。这种制约包括政治倾向、价值判断、逻辑鉴别、文艺修养、心理倾向、个人好恶等等,这些因素都会影响到史学家对历史事件和历史人物记载的详略和褒贬。

我们从《史记•司马相如列传》看到的司马相如和卓文君的故事是司马迁“记录的历史”。 就司马相如和卓文君的故事而言,司马迁在《史记•司马相如列传》中重点记录了司马相如的辞赋,对司马相如与县令王吉算计卓文君、卓王孙一事进行了回护,只是在个别叙述文字上透露了“真实的历史”的部分原貌。我们只有细心阅读文本,才能发现琴挑文君绝不是一件简单的事,而是一场周密计划和安排的事件。

“传播的历史”更为复杂。它存在两个极端:一是神化,二是丑化。神化是对历史事件和历史人物的偶像化。偶像,包括政治偶像、娱乐偶像、学术偶像等。

宋元明清直至今天,大量的戏剧、小说演绎着司马相如和卓文君的爱情故事,说明此类故事塑造的卓文君的形象受到了观众和读者的热烈追捧。但是,这些演绎都删掉了司马相如和王吉算计卓文君、卓王孙的相关情节,使得相如“琴挑”文君从“历史”演变成一个美丽的爱情神话。神化也是一种对历史解读的方法,不过它是一种极端的解读。

为什么这些远离了历史真实的故事能够如此受到追捧?因为现实需要偶像。现实并不完美,现实本身具有太多不尽如人意的地方,偶像恰恰弥补了现实的不足。司马相如与卓文君作为一对艺术偶像满足了广大百姓对理想爱情和理想婚姻的向往,尽管这种理想只是一种神话,但是这种神话的本身也是一种现实的诉求。

历史文献往往具有多义性。历史文献本身的多义性也为传播历史带来了神化与丑化的现实可能。特别是“文君夜奔”的多义性更加丰富:第一,浓烈的自由爱情与自由婚姻;第二,不以贫富论婚姻;第三,才子与佳人的完美结合;第四,女儿的慧眼与父亲婚恋观的冲突等等。事件本身的多义性为“解读的历史”带来了两种倾向:批判琴挑和神化琴挑。

丑化和神化一样是对“记录的历史”的另类解读。出于某种现实诉求,传播的历史也会出现神化的反面——丑化。

从“历史”一词建构的四层意义来看,“接受的历史”是“历史”一词的终极意义。历代百姓从《史记•司马相如列传》了解司马相如和卓文君婚姻真相的人少之又少,绝大多数读者是通过小说、戏剧知道了这个美丽的爱情“神话”。所以,经过数百年的沿习,今天我们如果讲出《史记》中记录的司马相如和卓文君的婚姻故事,反而会被许许多多的读者和观众看成是有意翻案,刻意颠覆。

(选自《历史建构与文学阐释》,有删节)下列与“记录的历史”有关的表述,不符合原文意思的一项是()

| A.“记录的历史”若是历史学家根据当事人可信的口述与回忆记录下来的,也就是“真实的历史”。 |

| B.如果若干或者一批当事人回忆一个复杂的历史事件,据此记录的历史与真实历史之间往往有较大差别。 |

| C.因为历史事件本身的复杂性和史学家书写历史本身受到的种种制约,史学家记录的历史必然是有所选择的。 |

| D.《史记·司马相如列传》重点记录了司马相如的辞赋,而对司马相如与县令王吉算计卓文君、卓王孙一事进行了回护,可见其是“记录的历史”,并不是“真实的历史”。 |

下列与“传播的历史”有关的表述,不符合原文意思的一项是()

| A.传播的历史存在“神化”和“丑化”两个极端,这两个极端是对“记录的历史”的一种另类解读。 |

| B.传播的历史中的“神化”是对历史事件和历史人物的偶像化,偶像能弥补现实的不足,因而受到大众的追捧。 |

| C.寄托了人们某种理想的“神话”本身也是一种现实的诉求;而其反面——“丑化”的出现也是出于某种现实的诉求。 |

| D.历史文献本身的多义性使历史在传播过程中必然会走向神化和丑化两个极端。 |

根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是()

| A.宋元明清直至今天,演绎司马相如和卓文君的爱情故事的大量戏剧、小说都删掉了司马相如和王吉算计卓文君、卓王孙的相关情节。 |

| B.司马相如和卓文君的故事从“历史”演变成一个美丽的爱情深化,满足了广大百姓对理想爱情和理想婚姻的向往。 |

| C.今天的许多读者和观众很难接受司马相如和卓文君的美丽爱情“神话”背后的婚姻真相,因为他们都对《史记·司马相如传》的记载深信不疑。 |

| D.“文君夜奔”故事本身的多义性为这个故事的解读带来了两种倾向:批判琴挑和神话琴挑。 |

阅读下面的文字,完成后面题目。

在技术突飞猛进的今天,很多大导演曾不止一次地表示过,好剧本仍是电影最重要的要素。优良的技术的确可以起到锦上添花的作用,但一部好电影,绝对少不了导演、编剧用心思用时间用“笨办法”,一字一句去雕琢的过程。

本届金马奖的大亮点之一,无疑是回台为金马奖服务的国际大导演李安。这位一向为人低调的名导是用什么样的态度来打磨作品?此次“风华展 ”给了我们答案。

展厅中陈列了李安“家庭三部曲”中《饮食男女》的剧本以及《喜宴》的分镜头拍摄示意稿。《饮食男女》的剧本手稿,展示了三张田字格信纸。李安以从右向左、从上到下的阅读顺序很规整地写出故事内容,字迹清晰干净,没有一处更改污迹,标点符号使用也十分讲究。而在每一段无对白部分的开头处,李安还用三角符号做出标记。再看《喜宴》的分镜头拍摄示意稿,李安连写带画,告诉摄影师林良忠要拍出自己想要的飞机降落场景。“时间最好是下午稍晚”,“四五点时的降落傍晚”,“机尾标志要清楚”,就连用什么底片拍,摄像机的位置应该在飞机哪一侧都交代得一清二楚。此外,大导演还画出了不同镜头需要的细节,第一张可以看到标注“机轮入境”、“从机尾方向拍降落”,更有“机头朝向天空仰角45°”、“从天而降的压迫感”这些细节。这张手稿显然不及剧本手稿整齐美观,但李安导演罕见的“简笔画”着实加分,还有那些写了又划掉的痕迹,透出一股认真到极致方显呆萌的气质。

第28届金马奖的最佳剧情片大奖,李安的《推手》惜败给已故台湾著名导演杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》。在这次展览上,记者发现,李安展区的对面就是杨德昌的展区,两两相对颇有趣味。杨导的展区,除了展出 杨德昌的代表作《恐怖分子》、《海滩的一天》的剧本,还有杨德昌写给编剧小野的信件手稿。信中,杨导称小野为“李远同志”、“亲爱的战友”,并提到,“我非常不希望 你觉得我对《牯岭街》在今夏开拍的悲观是一种逃避……在这样一个绝望的局面里,我的态度是绝对积极的。”寥寥数句,吐露了他在拍摄期间面对困难的心境。信件抬头称呼的最后一字以及文中若干字的墨迹已晕染开来,看上去有一种岁月沉淀感,而那些涂改过的字词,也让人体味到杨德昌下笔时用心斟酌的心情。

台湾电影的爱情文艺片曾经历过鼎盛时代,这就不能不提琼瑶和三毛。展厅里,厚厚两大本《心有千千结》和《我是一片云》的剧本手稿,满足了大家对于浪漫到极致的琼瑶,在做基础创作时的好奇心。水蓝色钢笔字清秀流畅,内页周边粉色花纹围绕,少女心一览无遗,不得不让人感叹琼瑶的浪漫公主情结真是体现在方方面面,绝对是她骨子里的东西。

秦汉、林青霞、张曼玉曾有部著名电影叫做《滚滚红尘》,林青霞也凭此片拿下金马影后头衔,而这部电影的编剧是传奇女作家三毛。展厅中,《滚滚红尘》的电影片段在播放着,旁边就挂着三毛的原作手稿,无格白纸上字迹潇洒,一如三毛直率倔强的真性情。

(摘自徐杨《琼瑶写剧本的稿纸带粉色花纹》)下列对新闻有关内容的分析和概括,最恰当的两项是

| A.本文从电影编剧的角度,先后简介了李安、杨德昌、琼瑶和三毛等在打磨剧本时的认真和用心的优秀品质。 |

| B.一部好电影,除了要有优良的拍摄技术之外,还要有好剧本。有了这两方面的因素,就会生产出一部优秀的电影。 |

| C.在《喜宴》的分镜头拍摄示意稿中,李安给摄影师林良忠极大的自由发挥空间,要林良忠尽量拍摄出他自己想要的飞机降落场景。 |

| D.台湾电影的爱情文艺片曾经历过鼎盛时代,剧本代表作品有琼瑶和三毛分别编写的《心有千千结》和《我是一片云》。 |

E.本篇新闻报道条理清晰,言之有序;善于捕捉细节,描写生动;在叙述描写中有一种淡淡抒情韵味。第二段文字,在全文结构上具有什么作用?请简要分析。

作者在第4段,是如何写杨德昌的?请概括分析。

对这篇新闻报道中那些著名导演和编剧用心思用时间用“笨办法”一字一句雕琢剧本事例,请结合本文内容及实际生活,谈谈你的看法。