阅读材料,完成下列要求。

材料一 1825年英国建成第一条铁路后,美国、德国等相继开始修建铁路。到1850年止,世界上有1 9个国家建成铁路并开始营业。这个时期正值产业革命后期,钢铁工业、机器制造业等已达到一定水平,同时工业发展又有原材料和产品的输送问题需要解决。

材料二 鸦片战争前后,有关铁路的知识开始由西方传教士传入中国。1876年,英国商人在上海修建的淞沪铁路,被认为是在中国土地上的第一条铁路。1 909年建成的京张铁路是中国首条不使用外资及人员,由中国人自行设计、投入运营的铁路,但也仅仅只是一个象征而已。直至中华人民共和国成立以前,中国平均每年修建铁路300余公里,不仅数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界第一条铁路出现在英国的原因。

(2)根据材料二,归纳近代中国铁路发展的特点,并分析原因。

(3)根据材料三,比较中国所处世界铁路发展中的地位,并谈谈你对21世纪中国大力发展铁路交通网的看法。

以儒家思想为核心的中国传统文化对东西方世界产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒

材料二北宋开始,门第已不存在,和尚寺也衰落了,搜罗不到人才。禅宗的新宗教,不啻叫人回头,由真返俗,而进士轻薄,终于担当不了天下大事。在这情形下,须待北宋知识分子再来打开新风气,寻觅新生命。书院讲学,由此酝酿。他们要把和尚寺里的宗教精神,正式转移到现实社会。要把清净寂灭究竟涅槃的最高出世观念,正式转变成修身、齐家、治国、平天下的中国传统人文中心的旧理想。

——钱穆《国史新论》

材料三仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。

——李贽

材料四下图是清朝皇帝乾隆之女立的纪念牌坊——于氏坊。传乾隆女儿脸上有黑痣,算命先生说:“主一生有灾,须嫁有福之人才可免去灾祸。”朝中议论,只有圣人后代最妥,由于满汉不准通婚,乾隆让女儿认协办大学士兼户部尚书于敏中为义父,改姓于后下嫁孔家。此坊为纪念于氏而立。

(1)依据上述材料,归纳儒家思想在中国古代演变的过程。(8分)

(2)根据材料二,指出理学家的理想。结合所学知识,分析理学产生的原因。结合所学知识,说明他们为打开“新风气”借鉴的理论。(8分)

(3)你如何看待材料三、四反映的现象?(4分)

【中外历史人物评说】阅读材料,回答下列问题。

17世纪末,中国康熙皇帝和俄国彼得大帝都善于吸收新鲜知识,康熙还向洋教士请教证明几何题;两个皇帝都锐意改革。康熙兴修水利、发展农业、改革税制,力度不可谓不大,也开创了“康熙盛世”,取得了不少成绩,然而,俄国改革的效果却远远超过了中国。

(1)“康熙盛世”的繁荣是建立在什么经济基础上的?中国封建政府对萌芽状态中的资本主义采取什么政策?其影响如何?

(2)与康熙帝改革相比,彼得一世改革的突出特点是什么?

【20世纪的战争与和平】阅读材料,回答下列问题。

材料一:美国参议员约翰逊在参议院就《非战公约》进行辩论时,说它是“无舵之船,无屋宇之街衢,无字之书,无剑之鞘,无指针之钟表,无花朵之花冠……”

——王明中《评凯洛格非战公约》

材料二:昔日处境坎坷,被人视为鸡肋的《非战公约》却主导了整个(纽伦堡)审判过程……四大国的起诉人无论如何旁征博引,他们都无一例外的求助于《非战公约》……其所倡导的原则与和平运动所秉持的理念找到了契合。

——王立柱《非战公约历史定位的转变》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出约翰逊作出上述评价的依据

(2)根据材料二并结合所学知识,说明人们对《非战公约》的态度有何变化?分析其原因是什么?

【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,回答下列问题。

材料一: “如果脱离中国近代革命史的全过程来观察问题,那么也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。”

——胡绳《中国共产党的七十年》

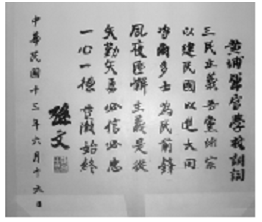

材料二:下图是1924年孙中山手书的《黄埔军官学校训词》。其内容为:三民主义,吾党所宗。以建民国,以进大同。咨尔多士,为民前锋。夙夜匪懈,主义是从。矢勤矢勇,必信必忠。一心一德,贯彻始终。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“但它并不是不结果实的”这句话的含义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山在辛亥革命胜利后坚持革命的原因。

【历史上的重大改革】阅读材料,回答下列问题。

材料一:行政区划的一个主要原则便是依“山川形便”,将自然环境与行政区划有机地结合在一起,所谓“州郡有时而更,山川千古不易”。元代以前,行政区独立的自然属性与经济、文化的一体化趋势较强,故往往中央与地方一级行政区的矛盾很大,产生割据局面的时期较多。从元代开始,中央完全打破了这种原则,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成了一个一级行政区,有时往往走向极端。

材料二:一般来说,行政区划在元代以前大都是与经济区相吻合的,《汉书?王莽传》所言,“圣王序天文,定地理,因山川民俗以制州界”。而元代以后,往往经济区与行政区并不完全吻合。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

请回答:

(1)依据材料并结合所学知识,概括中国古代行政区划的主要特点。

(2)依据材料并结合所学知识,分析元代“犬牙交错”原则划分行政区的影响。