在中国古代社会,“国”和“家”对统治者而言是紧密相连的。从政治角度看,古代社会中“国”和“家”的重要联结点是( )

| A.禅让制 | B.嫡长子继承制 |

| C.郡县制 | D.察举制 |

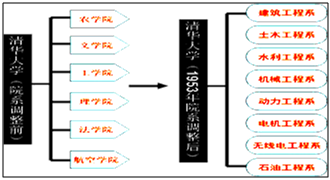

下图是建国后清华大学院系调整前后的状况。对此材料的理解最准确的是

| A.工业化正成为时代的主旋律 | B.社会主义现代化建设全面展开 |

| C.建国初技术人才匮乏 | D.国内形势日趋稳定 |

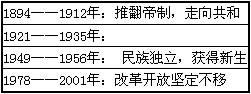

把握历史阶段特征有助于学好历史。下表反映了中国近现代史四个不同时期阶段特征的主题词,其中1921~1935年处应该填写

| A.五四风雷,抗日烽火 | B.开天辟地,渐趋成熟 |

| C.国共对峙,走向抗战 | D.星星之火,力挽狂澜 |

《民报》主要撰稿人朱执信(1885年—1920年)在翻译西方著作时,曾把“社会主义”译为“民生主义”。其主要目的是

| A.传播西方思潮 | B.社会主义的中国化 |

| C.宣传社会革命 | D.阐释新三民主义 |

雅典公职一般都规定任期,实行彻底的轮换制,并限制连任次数,这种做法的根本目的是

| A.有效防止个人腐败和专制独裁 | B.保证政治的稳定和连续 |

| C.保障民主政治的推行 | D.保障全体国民的民主权力 |

有人说:“夫以无权之官,而欲强做有权之事,则势固必败;以有权之事,而必责于无权之官,其望更难酬,此从来阁臣之所以无完名也。”这里的“阁臣”是指

| A.秦朝的三公 | B.唐代三省长官 |

| C.明代大学士 | D.清朝军机大臣 |