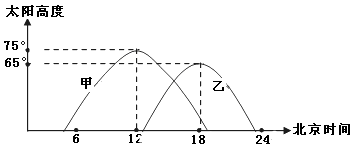

下图是某日两地太阳高度变化,甲地位于30°N。据此完成下列问题。

甲地位于乙地

| A.西北方 | B.东北方 |

| C.西南方 | D.东南方 |

一年中关于甲、乙二地描述正确的是

| A.甲、乙两地仅有一天正午太阳高度相同 |

| B.甲、乙两地仅有一天日出地方时相同 |

| C.乙地一年中正午日影朝南时间比朝北时间长 |

| D.甲地较乙地昼夜长短的年变化幅度小 |

有关图4中方向的叙述,正确的是

| A.从A到B点是向西南 |

| B.从C点到D点是先东北后东南 |

| C.A到B与C到D的方向相同 |

| D.A到B与C到D的方向正好相反 |

某人面北而立,左为东半球,右为西半球,前为热带地区,后为温带地区,则其位置是

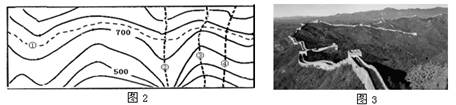

“因地形,用险制塞”是修筑长城的一条重要经验,如图3(某段长城的景观照片)。结合相关知识,完成问题。

若图2所示地区有古长城经过,你认为最可能的线路是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

若在图2所示地区修建公路,最合适的线路是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

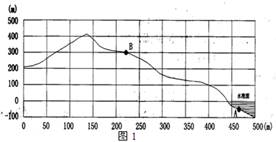

图1是某地的地形剖面图,其中纵坐标的划分间隔为0.5cm,横坐标的划分间隔为1cm。读图回答问题。

图中的垂直比例尺和水平比例尺分别是

| A.1:1000和1:50000 |

| B.1:2000和1:50000 |

| C.1:5000和1:20000 |

| D.1:20000和1:5000 |

图中B点的绝对高度和相对于A点的相对高度分别是

| A.350米和200米 | B.300米和350米 |

| C.300米和250米 | D.200米和300米 |

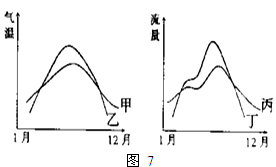

图7为“人类活动破坏前后,东北三江湿地气温年变化及其区域内某河流流量年变化示意图”。读图7,回答问题。图7中反映人类活动对湿地破坏后的曲线是()

| A.甲和丙 | B.乙和丁 |

| C.甲和丁 | D.乙和丙 |

下列关于三江湿地生态系统遭受破坏的主要原因分析正确的是()

| A.土壤侵蚀,导致入流泥沙量大增 |

| B.环境污染,富营养化速度加剧 |

| C.大量引水灌溉及河流的截流改向 |

| D.开垦湿地,扩大耕地面积 |