某生物兴趣小组开展探究实验,课题是:“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”。

实验材料:菌种和无菌马铃薯培养液、试管、血球计数板(2mm×2mm方格)、滴管、显微镜等。

酵母菌的显微计数方法:

①血球计数板:是带有微小方格刻度的玻璃片,用于在显微镜下对微生物的计数。

②将含有酵母菌的培养液滴在计数板上,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为根据,估算试管中酵母菌总数。连续观察7天,并记录每天的数值。

回答下列问题:

(1)根据所学知识,该课题的实验假设是:开始一段时间酵母菌呈“J”型增长,随着时间的推移,由于____________,酵母菌呈S型增长。

(2)本实验没有另设置对照实验,原因是_______。为了提高实验的准确性,实验时应进行____________。

(3)在吸取培养液计数前,要轻轻震荡几次试管,原因是_____________。如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是______________。

(4)请你设计表格处理实验数据

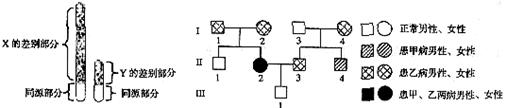

回答下列有关遗传的问题:

(1)左上图是人类性染色体的差别部分和同源部分的模式图。有一种遗传病,仅由父亲传给儿子,不传给女儿,该致病基因位于图中的________部分。

(2)右上图是某家族系谱图。

1)甲病属于__________________________遗传病。

2)从理论上讲,Ⅱ-2和Ⅱ-3的女儿都患乙病,儿子患乙病的几率是1/2。由此可见,乙病属于________遗传病。

3)若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,这个孩子同时患两种病的几率是________________。

4)设该家系所在地区的人群中,每50个正常人当中有1个甲病基因携带者,Ⅱ-4与该地区一个表现型正常的女子结婚,则他们生育一个患甲病男孩的几率是_____________。

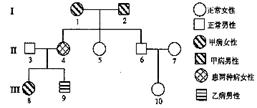

下图是具有两种遗传病的家庭系谱图,设甲病显性基因为A,隐性基因为a;乙病显性基因为B,隐性基因为b。请据图回答:

(1)甲病是_____ ___性遗传病;乙病是________性遗传病。

(2)II-5的基因型可能是,III-8的基因型是。

玉米幼苗绿色(A)对白色(a)是显性。以杂合体自交产生的种子进行实验,其中300粒种子种在有光处,另300粒种子种在黑暗处,数日后,种子萌发成幼苗,统计结果如下,请分析回答:

| 绿色幼苗 |

白色幼苗 |

|

| 黑暗处生长的幼苗数 |

0 |

297 |

| 有光处生长的幼苗数 |

223 |

73 |

(1)从理论上推论:杂合体自交产生的种子的基因型及其比例是:。

(2)所得幼苗理论上表现型及其比例是 :。

(3)表中第一行的实验结果为什么不符合上述理论值。

(4)上述实验结果说明:生物的性状受控制,同时又受的影响。

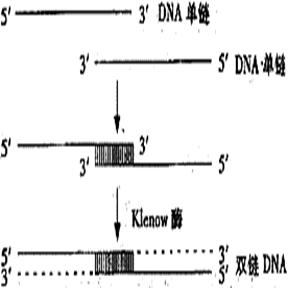

(1)降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。人的降钙素活性很低,半衰期较短。某科学机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶补平,获得双链DNA,过程如下图所示。在此过程中发现,合成较长的核苷酸单链易产生缺失碱基的现象。分析回答下列问题:

①上述制备该新型降钙素,运用的现代生物工程技术是。

②Klenow酶是一种酶,合成的双链DNA有个碱基对。

③获得的双链DNA经EcoRⅠ(识别序列和切割位点-G↓AATTC-)和BamHⅠ(识别序列和切割位点-G↓GATCC-)双酶切后插入到大肠杆菌质粒中,筛选含重组质粒的大肠杆菌并进行DNA测序验证。

A:设计EcoRⅠ和BamHⅠ双酶切的目的是。

B:要进行重组质粒的鉴定和选择,需要大肠杆菌质粒中含有。

④经DNA测序表明,最初获得的多个重组质粒,均未发现完全正确的基因序列,最可能的原因是。

(2)科学家通过转基因技术获得了含有人生长激素基因的奶牛,如果要加速转基因奶牛的繁育,可以对此转基因奶牛进行克隆(如下图所示),请结合图示回答下列问题。

①在进行细胞培养时,要对取自转基因奶牛的组织细胞进行分离,形成单个细胞,这个过程中需要利用________酶处理。

②形成重组细胞时应选用________期的卵母细胞,并去掉其细胞核的原因是____________

__________________________________。

③如果重组细胞为贴附性细胞,则在进行原代培养时,会表现出_______和________等特点。

④在胚胎移植技术的基本程序中,冲卵以后,要对胚胎进行质量检查,此时的胚胎应该发育到或者囊胚阶段。

⑤上图中所示的生物技术包括有核移植、________、________等。转基因奶牛的克隆成功,说明了动物________具有全能性。

(1)辣椒素作为一种生物碱广泛用于食品保健、医药工业等领域。辣椒素的获得途径如图。

①图中①和②分别表示辣椒组织培养中细胞的________和________过程。

②培养基中的生长素和细胞分裂素用量的比值以及使用________都会影响到植物的组织培养。③图中外植体的消毒所需酒精的体积分数是________。用酶解法将愈伤组织分离成单细胞

时,常用的酶是________和纤维素酶。

④提取辣椒素过程中,萃取加热时需安装冷凝回流装置,其目的是_____________________。

(2)在制作泡菜时,盐水中清水和食盐的质量比为;盐水要先煮沸腾的目的是

;盐水煮沸腾后要冷却才可以使用的原因是

。

(3)“每天喝一点,健康多一点”,这是“宁夏红”率先提出的消费理念,将积淀了千百年的枸杞药食文化和中国红文化完美结合起来,更增添了品牌的文化魅力和优势。下图为“宁夏红”枸杞果酒生产工艺流程简图,据图回答问题。

选料→?→粉碎→灭菌→接种→发酵→?→果酒

①流程中?处的内容分别应为________、________。

②制作果酒时,温度应该控制在________,果酒酿造过程中如果果汁灭菌不合格,含有醋酸杆菌,在酒精发酵旺盛时,醋酸杆菌能否将果汁中的糖发酵为醋酸? _____________。

③果酒制作是否成功,需发酵后用________来鉴定,在酸性条件下,该物质与酒精反应呈现________色。