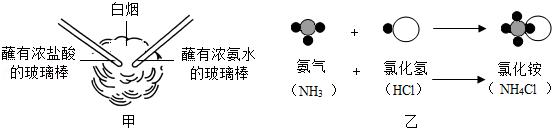

化学课外活动中,老师演示了如图甲所示的趣味实验﹣﹣"魔棒生烟",该实验原理的微观示意图如乙图所示。

(1)白烟成分NH 4Cl中,氮元素的化合价是 ;

(2)图示反应属于基本反应类型中的 反应;

(3)实验中,蘸有浓盐酸和浓氨水的玻璃棒并未接触即产生白烟,说明 (请从分子角度说明原因);

(4)根据乙图可得出化学反应前后 种类不变的结论(选填"分子"或"原子")。

在拓展性课程活动中,小明利用以下常见物品验证酸的一些性质:

白醋(含3%的醋酸)、食品干燥剂(主要成分是CaO)、鸡蛋壳、牵牛花汁液、铁钉、苏打(碳酸钠)。

【查阅资料】牵牛花汁液在酸性溶液中显红色,在中性溶液中显紫色,在碱性溶液中显蓝色。

【实验过程】

(1)在鸡蛋壳上滴加白醋,产生无色、无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。则鸡蛋壳中一定含有 。(用离子符号表示)

(2)小明知道酸能够与铁发生反应产生氢气,但当他将足量的白醋加入放有铁钉的容器中,没有看到明显的气泡产生。小明很疑惑,于是提出猜想:气泡不明显可能与酸的浓度有关。要验证与酸的浓度有关,应选择下例试剂中的 。(选填编号)

A.3%的盐酸 B.5%的醋酸 C.5%的盐酸

(3)小明利用已有物品还想验证酸与碱的反应,请你帮助完成下列实验设计。

|

步骤 |

操作 |

现象 |

|

1 |

将食品干燥剂加入适量清水中,搅拌后静置 |

放出大量的热 |

|

2 |

取步骤1中的上层清液,先加入牵牛花汁液, |

溶液由无色变为蓝色,再变为紫色,最后变为红色 |

【评价反思】科学来源于生活,生活中的许多事物能更好地帮助我们学习和理解科学。

科学课上,老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”.有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究.

【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减少的方向进行.

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色.

3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉淀生成.

再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀.

【分析讨论】(1)为什么要加入过量的NaCl溶液?请说明理由.

(2)写出加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式.

(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力 AgCl(选填“大于”、“等于”或“小于”).

【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应.

科学兴趣小组在探究酸的性质时,做了如图实验:向放有少量CuO粉末的试管中加入6毫升盐酸,观察到黑色粉末很快溶解,并得到蓝绿色溶液,而向放有少量CuO粉末的试管中加入6毫升硫酸溶液,常温下无明显现象,为什么会产生这种差异呢?

【建立猜想】①两种酸溶液的pH不同。(注:pH相同,则单位体积溶液中H +数目相同)

②两种酸溶液中的 不同。

【实验过程】

|

实验次数 |

试剂 |

实验条件 |

实验现象 |

|

1 |

0.2克CuO粉末+6毫升pH=0的盐酸 |

常温 |

黑色粉末很快溶解,溶液呈蓝绿色 |

|

2 |

0.2克CuO粉末+6毫升pH=0的硫酸 |

常温 |

无明显现象 |

|

3 |

0.2克CuO粉末+6毫升pH=0的硫酸+0.35克NaCl |

常温 |

黑色粉末很快溶解。溶液呈蓝绿色 |

|

4 |

0.2克CuO粉末+6毫升pH=0的硫酸+0.35 |

常温 |

无明显现象 |

【实验结论】常温下,pH相同的盐酸和硫酸溶液于CuO反应现象出现差异的原因是由于 促进了反应的进行。

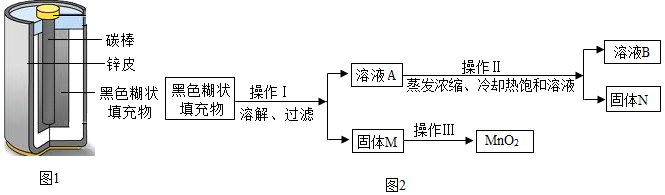

小明取酸性锌锰干电池进行研究,他发现电池内部结构如图1所示。

【查阅资料】(1)锌皮为金属锌(含有少量的铁)

(2)黑色糊状填充物由炭黑、MnO2、ZnCl2和NH4Cl等组成

(3)有关数据见下表

|

温度/℃ |

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|

|

溶解度/g |

NH4Cl |

29.3 |

37.2 |

45.8 |

55.3 |

65.6 |

77.3 |

|

ZnCl2 |

343 |

395 |

452 |

488 |

541 |

614 |

|

【实验探究一】小明取适量黑色糊状填充物,按如图2所示实验流程进行探究。

(1)溶液A中溶质主要有 (填化学式),操作Ⅱ中采用冷却热饱和溶液的方法实现两者分离的依据是 。

(2)欲从固体M中得到较纯的MnO2,操作Ⅲ可采用简便方法是 。

【实验探究二】小明取电池外壳锌皮,用砂纸打磨干净,剪成小块,进行实验。

(1)取一块锌皮放入盛有适量稀盐酸的烧杯中,有ZnCl2生成。

①实验中可观察到的现象是 ;该反应属于基本反应类型中的 反应。

②下列各组物质混合后,也能生成ZnCl2的有 (填字母序号)。

A.ZnO与稀盐酸

B.ZnSO4溶液与BaCl2溶液

C.ZnCO3与NaCl溶液

D.Zn(NO3)2溶液与NH4Cl溶液

(2)另取一块锌皮放入盛有一定量CuSO4溶液的烧杯中,充分反应后得到溶液E和固体F.当溶液E中只含有一种溶质时,该溶质是 (填化学式);当固体F中只含一种物质时,溶液E中最少含有 种溶质。

(3)若将6.5g锌皮与足量稀硫酸完全反应,则生成氢气的质量 0.2g(选填“<”、“=”或“>”)。

根据提供的实验装置回答问题。

(1)写出仪器名称:a为 ;b为

(2)实验室用B装置制取O2,发生反应的化学方程式为 。

(3)实验室制取CO2的发生和收集装置是 (填字母序号),CO2通过E装置可观察到的实验现象是 。小明在实验中用C装置收集到一瓶CO2,为了弄清其中道理,他采取的科学态度和方法是 (填数字序号)。

①置之不理 ②查阅资料 ③交流讨论 ④请教老师

(4)CO2能与NaOH发生反应。

[实验过程]检查装置气密性,如图2所示连接好装置,进行实验。

|

序号 |

操作步骤 |

实验现象 |

|

Ⅰ |

打开弹簧夹K1,关闭弹簧夹K2、K3、K4.将20mL水注入锥形瓶F中,关闭弹簧夹K1,振荡瓶F,打开弹簧夹K2 |

无明显现象 |

|

Ⅱ |

关闭弹簧夹K2,打开弹簧夹K4,将20mL NaOH溶液注入锥形瓶H中,关闭弹簧夹K4,振荡瓶H,打开弹簧夹K3 |

锥形瓶G中的热水剧烈沸腾 |

[实验分析]锥形瓶G在热水剧烈沸腾的原因是 。

[实验反思]有观点认为只需要进行实验操作Ⅱ,即可说明CO2与NaOH发生反应。你对该观点的看法是 (选填“赞同”或“不赞同”),理由是 。