现代文阅读。

大城小树

连亭

①树本来长在乡野,由于人的关系,进了大城。虽然有些树由于水土不服而总有些营养不良,但毕竟大城算是有了树。

②霓虹闪耀、车水马龙的繁华热闹,若是没有树作为衬托,也只是没有生气的热闹而已。堆满楼、车的大城是死的,而树的加入,激活了城市。树静止时,如大城恪尽职守的卫兵;树摇动时,荡漾出轻微的波浪般的乐声。在树的一静一动中,大城获得了庄重和灵动。而这庄重与灵动的布景里,常常少不了鸟的身影。在大自然中,鸟是跟随树生活的,人们把树搬到大城,就把鸟引到了大城。唧唧啾啾的鸟声,给大城增添一抹轻灵的亮色。

③与大城相比,树很单薄,没有楼高,树间的鸟鸣也容易被汽车的噪声淹没。在大城,似乎人与树各有各的存在,各有各的活法,互不相干。但不管是否在意,大城越来越离不开树了。

④或许只是一些微不足道的瞬间,比如树变换了风的走向,比如树接住了窗前的一缕目光,比如树读懂了匆匆行人的疲累,一切就有了不同。树不经意间的每一次摇动,每一次呼吸,对大城来说都是恩惠:休息时,人们用树的那抹绿色放松疲劳的眼睛;在车站候车时,人们需要行道树遮阳挡雨;大城有了树,仿佛装了无数净化器,人们在一呼一吸中感受光合作用的律动……

⑤走在人头攒动的繁华大街上,人有时会与一棵棵树对望。人们看着树,树也同样注视人,它们温和、宽容的目光,消融了人的紧张疲惫。有时经过一棵树,听到鸟鸣周匝,耳朵会突然醒来,头会不自觉地抬起来,对鸟投以欣喜的目光,对树发出由衷的赞叹,混沌的兴致一下子活过来,突然哼出一些遥远的曲调,仿佛自己又变回那个新鲜的血肉丰满的人。

⑥前阵子我的一个朋友在大城添新居,费尽心力地将老家的一棵月桂搬进新家的花圃,我去看了这棵月桂,它已经有胳膊那么粗了。朋友说,这棵树是断不能割舍的,倘若不能将它带来,宁可回老家也不进城。我想起作家苏童也曾为没有属于自己的树而耿耿于怀。有一天他突然在城里拥有了两棵树。他在文章里写到,这两棵树弥合了他与整个世界的裂痕,这是父母和朋友都不曾做到的。我的朋友,并不像苏童那样是个名作家,但他与树的感情,和苏童是一样的。

⑦我曾在医院听了将近一个月的树声。我生的不是什么大病,却得住院,得手术,手术后又得住在白惨惨的病房里,怎么受得了呢!况且又不能看书,不能见很多的人,一天到晚或躺着,或靠着,无聊得很。我多么希望能跟外界多一些交流啊,只要能够冲破这狭小的病房,什么都是好的!

⑧有一天,我仿佛听到了一棵树的声音,沙沙沙,沙沙沙……我还听到了鸟儿的声音,唧唧啾啾,唧唧啾啾……我睁开眼睛向窗子看去,见不到树,偶尔能看到鸟儿掠过窗玻璃的身影。我想,那窗子底下必定是站着一棵树的,不然哪来的沙沙声与鸟儿的歌声呢?我问从外面回来的母亲,母亲说:“是呢,是一棵碗口粗的杉树。”等我能从病床上起来走动,我就时常趴在窗口看院子里的那棵杉树。它挺拔,秀丽,枝叶间竟还隐藏着一个鸟窝,我猜想那窝里一定有正在孵化的鸟蛋。呵,医院里的一棵树上,生命正在悄悄地孕育萌发!一个清晨,我在病房里醒来,听到沙沙沙的声音中夹杂着雏鸟的欢叫声,急忙奔到窗口,只见鸟妈妈正给小东西喂食呢!

⑨医生说,我心态好,手术后恢复得特别快,可以提前出院了。我竟很舍不得那树,我的康复是它赐予的。出院前,我专门去看望它,我忍不住对树授以惊叹的目光:它脚下的泥土那么少,但枝叶依然繁茂,始终朝着天空和阳光的方向用力延伸。从此这棵树便在我心里扎下了根,潜滋暗长,成为我生命中的参天大树。

⑩从医院出来,我终于又能走在大街上,走在一棵棵树之间。大城依然繁闹着,那一棵棵挺立在大城的树依然生长着。我想,我们身边一些或远或近的人,像极了这些离我们或远或近的树,他们在我们的生活中已是不可或缺。

(节选自连亭《以一棵树为起点》,有删改)

(1)文中的“树”有哪些作用?请简要概括。

(2)“然而在大城,树是很容易被忽略的”这句话是从文章中提取的,应放在文中第几段开头最合适?请结合上下文分析。

(3)请任选一个角度赏析第2段中画线句子。

树静止时,如大城恪尽职守的卫兵;树摇动时,荡漾出轻微的波浪般的乐声。

(4)如何理解第⑨段中画线句子的含义?

从此这棵树便在我心里扎下了根,潜滋暗长,成为我生命中的参天大树。

(5)文末说,“我们身边一些或远或近的人,像极了这些离我们或远或近的树,他们在我们的生活中已是不可或缺”。文中的“树”让你联想到了谁?请结合文章内容闸述理由。

阅读下面的文字,完成下面小题。

前面的人,互相攀援着肩头,抓住石壁上的岩棱,困难地攀上去了,最先爬上悬岩的战友,站到悬岩达,抛出长长的布绳,拽拉着岩下的成群战友。

探照灯突然亮了。罪恶的子弹随着光柱的指引,朝悬岩倾泻而去……

岩下的人影渐渐减少,最后,只剩下两个人了。胡浩忽然问道:“老齐,刘思扬呢?”齐晓轩没有回答,脸上毫无表情,身体在弹火中忽然晃动了一下……

布绳冒着弹雨,从岩上垂下,焦急的声音正在催促。齐晓轩挥手叫胡浩上去。但是两眼凝泪的胡浩,固执地说:“你受了伤,你先上!”弹流不断嘘嘘地射在身边,石屑溅在齐晓轩脸上,血流出来了。他无言地抓住布绳,奋力攀上悬岩。

布绳再次垂下,胡浩抓住布绳,蹬着岩石,跳离了地面,正在这时候,袭来一阵猛烈的弹雨,胡浩两手一松,便从岩上摔下。他挣扎着又站起来,重新伸手去抓布绳。他的手尚未触及布绳,便听见背后几声嘶吼。回头看时,一头凶恶的狼犬,从黑暗中冲出,尖锐的牙齿,闪着死亡的光,对准他的咽喉,猛扑过来。胡浩不敢迟疑,马上举起手上的匕首,略微蹲下,雪亮的刀刃,迎面插进了扑上前来的狼犬的胸部,狼犬号叫一声,带着嵌在肋骨里的匕首,翻滚下深谷去了。

胡浩马上转身,抓住同志们递给他的绳索。

“不准动!”

一支手枪,抵住了他的背脊。胡浩两眼冒火,愤怒地转身面对着刽子手。

“举起手来!”

胡浩冷冷一笑,突然,他向前一扑,猛地抱住来不及开枪,也来不及退让的匪徒,奋力侧身一滚,坠入了漆黑的深谷……深谷里,立刻传来一声正在跌落中的匪徒绝命的狂叫。

“走!”齐晓轩噙着热泪,指挥着人们离开悬岩。

探照灯光向山头移动,死死地盯住越狱的人们,机枪子弹扫射着,山头被一串串火红的弹流交织着,走在最前面的好几个人倒了下去。“快走!”齐晓轩大声喊道:“分散行动,避开探照灯!”可是探照灯仍然罩住人群,又是一批人影在扫射中倒下去了。

这时,一个人影忽然从前面折回,奔到齐晓轩面前,语气急促地报告道:“老袁负了重伤……前面是警戒线,发现敌人布防。电网附近译有两座碉堡!”

“从碉堡旁边迂回,突破电网!”齐晓轩失血终多,喉头干哑地命令着,“你代替老袁领路,坚决冲出封锁线。我继续断后!”

“你……”

“快走!”齐晓轩奋声说道,“率领队伍,不要管我!”

探照灯追赶着逐渐分散的人群,流弹不断划过夜空……忽然,光柱扫向齐晓轩,不断地把他罩住。可是,齐晓轩并不躲避那灼目的光亮,反而停住了脚步,挺立在光柱之中。

齐晓轩蔑视的目光,俯瞰着山脚下的敌人,矗立在一块巨大髙耸的岩石上,吸引着全部毒弹的袭击,他决心让自己的战友们赢得时间,转危为安。

“扫射吧!”他把双手叉在腰间,一动也不动地分开双脚,稳稳地踏住岩石。“子弹征服不了共产党人!”齐晓轩苍白带血的脸上露出冷笑,让鲜血从洞穿的身上流出,染遍了脚下的红岩……

突然,一阵响亮的冲锋号声,在耳边响起。他猛然听出,胜利的号声,已经来临。这胜利的号角,多么的接近,多么的动人!华子良终于来了,在最危急的时刻赶来了。党来了。胜利的黎明也来了!

“啊!解放军!”

“华子良领着解放军来啦!”

齐晓轩听见一阵狂热的欢呼。禁不住满脸须眉颤动,无眼喜悦地倾听着胜利的枪声指向山下溃散的魔影……探照灯骤然熄灭了。可是齐晓轩仍然双手叉腰,张开两腿挺立在鲜血染遍的红岩上,一动不动。他的目光,仿佛犹自俯瞰着脚下的魔窟,它们正在崩溃,毀灭……

僵化中的目光,渐渐昂向远方。齐晓轩仿佛看见了无数金星闪闪的红旗,在眼前招展回旋,渐渐融成一片光亮的鲜红……他的嘴角微微一动,朝着胜利的旗海,最后微笑了。

炮声隆隆,震撼大地;晨星闪闪,迎接黎明。

东方的地平线上,渐渐透出一派红光,湛蓝的天空,万里无云,绚丽的朝霞,放射出万道光芒。

(1)本文节选自长篇小说《红岩》。请结合原著,简要概述文中所叙故事发生的背景。

(2)华子良是个怎样的人?为何他能领着解放军来接应大家?请结合原著,概括作答。

(3)本文着力刻画了共产党人群像,请简要分析他们的共同特征。

(4)本文画线句有何作用?请简要分析。

比较阅读下面一组文本,完成下面小题。

材料一:

央广网北京5月2日消息(记者焦莹 车丽)据中国之声报道,国家卫健委近日发布的《2018年全国儿童青少年近视调查结果》显示,我国儿童青少年近视发病形势严峻,总体近视率达到53.6%

针对目前市场上有很多商家推出各种号称能治愈近视的广告,国家卫健委监督局医疗监督处表示,近期国家卫健委会同中央网信办、教育部等六部门联合发文,明确表示不得在近视矫正对外宣传中使用“康复”“近视治愈”等误导性的表述。截至目前,医学上还没有治愈近视的方法,大家不要相信能治愈近视的宣传和商业营销。眼科专家建议青少年增加白天户外活动整体时间量。

材料二:

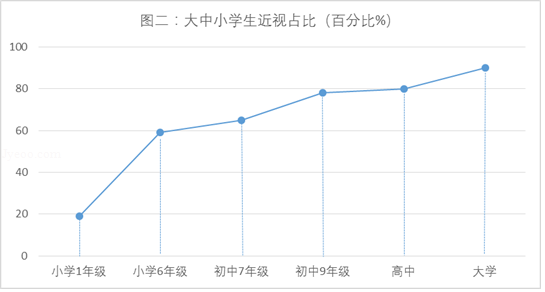

(数据来源:《2018年全国儿童青少年近视调查结果》)

材料三:

多年来,科学界都认为遗传是近视的重要原因。20世纪60年代,科学家通过对基因不相同的双胞胎的对比研究,发现近视的易感程度受到DNA的强力影响。在科学家的努力求证下,基因组中超过100个片段都被发现与近视相关。

但显然,基因不可能解释近视形成的全部。研究者们记录到了学习时长和近视率的强烈关联。许多国家的青少年正在花更多的时间来读书、学习。例如,在20世纪90年代,他们发现以色列的男性青少年中,在犹太教会学校整日学习的学生,比其他学校看书时间少的学生患近视的比例高很多。

在2007年,俄亥俄州立大学的穆蒂教授和同事们报告了一项研究结果,该研究跟踪了加利福尼亚州500多名八九岁的、视力正常的儿童。5年后,发现每5个孩子中就有一个近视,而其中一个和该风险强烈相关的环境因素是花在户外的时间。一年之后,悉尼科技大学的罗斯教授和同事们在澳大利亚得出了同样的结论,即户外活动时间少的孩子有更大的近视风险。

罗斯的团队试图证明益处也许是从锻炼中来的,但研究发现,室内体育锻炼并没有反映出这种关联。孩子们只要在户外待得更久,不论是在锻炼、野餐,或者是在海滩上读书,都能从中获益。罗斯说,近距离用眼对视力也有些影响,但近视还有一个原因就是眼睛缺少在明亮光线下的暴露。

那么,明亮光照具体是怎样预防近视的?研究者通过试验,证明了明亮光照对视觉具有保护性这一观点。2009年,澳大利亚摩根教授和中国的研究团队在中国广州开始了为时三年的光照与视觉关系的试验,试验结果也印证了这一结论。

(取材于Elie Dolgin的文章)

材料四:

全社会都要行动起来,共同呵护好孩子的眼睛,让他们拥有一个光明的未来。习近平总书记在看到《中国学生近视高发亟待干预》一文后,作出重要指示:我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,严重影响孩子们的身心健康,这是一个关系国家和民族未来的大问题,必须高度重视,不能任其发展。

中国青少年近视率全球第一,原因是多方面的。平板电脑、智能手机等电子产品的频繁使用,学生沉迷其中,对学生近视高发可谓雪上加霜。一项对2017名受访者进行的调查显示,89.50%的受访者反映周围中小学生患近视的多,他们认为长期使用电子产品是导致近视的罪魁祸首。青少年的视觉神经还没有发育完善,长时间注视电子屏幕,致使其用眼强度增大,眨眼频率降低,很容易造成视力减退。

中小学生近视率不断升高的问题,并不是近年才出现的,课内负担过重一直被认为是近视发生的重要原因。有关调查显示,我国中小学生人均每天写作业时间为3个小时,接近全球平均数的2倍。学校每天布置大量作业,加重了学生的用眼负担。同时,有些家长为了“不让孩子输在起跑线上”,逼迫孩子参加各种补习班、兴趣班,使他们的眼睛长期处于疲劳状态。孩子们不堪重负,课外活动时间被严重挤压。

近年来,虽然各地区、各部门不断探索青少年近视防控的方法,但青少年视力不良问题一直没有得到有效遏制。防控青少年的近视,迫在眉睫,刻不容缓。教育部、国家卫健委近日共同发布了《综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿)》。征求意见稿规定,将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标,严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。

青少年近视是一个重大公共卫生问题,关系到国家和民族的未来。如果不加遏制,必将贻害无穷。给孩子一双明亮的眼睛,是全社会共同的期盼。

(取材于“光明时评”等相关文章)

(1)下列表述中,用作材料一这则消息的标题,最恰当的一项是

A.国家卫健委近日召开《2018年全国儿童青少年近视调查结果》发布会。

B.国家卫健委:我国儿童青少年近视发病形势严峻,总体近视率达53.6%。

C.国家卫健委会同六部门联合发文:近视矫正宣传不得有误导性的表述。

D.眼科专家建议:青少年增加白天户外活动整体时间量可有效预防近视。

(2)下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.从图一可以看出,小学阶段近视率随着年级的升高而增加,男生与女生近视患病率没有明显差异。

B.育才小学近视率超过全国小学生的平均水平,这说明一线城市学生的近视患病率普遍高于农村学生。

C.从小学到大学,近视患病率不断增加,到大学阶段已近90%,可以看出我国青少年近视发病形势严峻。

D.小学阶段从一年级到六年级近视的增长率最高,小学阶段应是我国近视防控的重点年龄阶段。

(3)下列对相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.科学家通过基因不相同的双胞胎的对比研究,证明了遗传也是造成近视的重要因素。

B.科学家通过严谨的实验,证明造成近视除遗传因素外,还与多方面的环境因素相关。

C.截至目前,医学上还没有治愈近视的方法,加强体育锻炼就能有效降低患近视的风险。

D.我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,近视率全球第一,防控青少年近视迫在眉睫。

(4)造成近视有多方面的因素,请结合材料三和材料四的相关内容,概括造成近视特别是中国青少年近视有哪些后天因素?

(5)给孩子一双明亮的眼睛,是全社会共同的期盼,这需要各个方面的协作。请结合上面材料说明相关各方应采取哪些措施。

各地政府:

学校:

家长:

学生:

文学类文本阅读。

一个普通人

李娟

有一个人,他的名字实在太复杂了,因此我们就忘记了。他的脸却长得极平常,因此我们再也想不起他的模样了——我们实在不知道他是谁,虽然他欠了我们家的钱。

当时他赶着羊群路过我家商店,进来看了看,赊走了八十块钱的商品,在我家的账本上签了一个名字(几个不认识的阿拉伯字母)。后来我们一有空就翻开账本的那一页反复研究,不知道这笔钱该找谁要去。

在游牧地区放债比较困难,大家都赶着羊群到处跑,今天在这里扎下毡房子住几天,明天在那里又停一宿,从南到北,绵绵千里逐水草而居,再加之语言不精通,环境不甚熟悉……我们居然还敢给人赊账!

幸好牧民都老实巴交的,又有信仰,一般不会赖账。我们给人赊账,看起来风险很大,但从长远考虑还是划得来的。

春天上山之前,大家刚刚离开荒凉的冬牧场,羊群瘦弱,牧民手头都没有现钱,生活用品又急需,不欠债实在无法过日子。而到了秋天,羊群南下,膘肥体壮。大部队路过喀吾图一带时,便是我们收债的好日子。但那段时间我们也总是搬家,害得跑来还债的人找不着地方,得千打听万打听,好不容易才找上门来。等结清了债,亲眼看着我们翻开记账的本子,用笔划去自己的那个名字,他们这才放心离去,一身轻松。在喀吾图,一个浅浅写在薄纸上的名字就能紧紧缚住一个人。

可是,那个老账本上所有的名字都划去了,唯独这个人的名字还稳稳当当地在那一页上停留了好几年。

我们急了,开始想法子打听这个家伙的下落。

冬日的一天里,店里来了一个顾客,一看他沉重扎实的缎面皮帽子就知道是牧人。我们正好想起那件事,就拿出账本请他辨认一下是否认识那个人——用我妈的原话说,就是那个“不要脸”的、“加蛮”(不好)的人。

谁知他不看倒罢,一看之下大吃一惊:“这个,这个,这不是我吗?这是我的名字呀!是我写的字啊!”

我妈更加吃惊,加之几秒钟之前刚骂了人家“不要脸”而且“加蛮”,便非常不好意思,支支吾吾起来:“你?呵呵,是你?嘿嘿,原来就是你……”

这个人揪着胡子想半天,也记不起自己到底什么时候买了这八十块钱的东西,到底买了什么东西,以及为什么要买。

他抱歉地说:“实在想不起来啦!”却并没有一点点要赖账的意思。因为那字迹的确是他写的。但字迹这个东西,终究还是他自己说了算,我们又不知道他平时怎么写字的。反正他就是不赖账。

他回家以后,当天晚上立刻送来了二十元钱。后来,他在接下来的八个月时间里,分四次还完了剩下的六十元钱。看来他真的很穷。

(1)下列对文章相关内容和写法的分析,不正确的一项是

A.文章善于通过人物的语言表现人物,如“我妈”当面骂人之后支支吾吾的语言,形象地表现了我妈金钱至上,没有信仰。

B.文章构思巧妙,行文一波三折。开篇设置不知道借债人是谁的悬念,文中又有对普通人的误会,结尾消除误会。

C.文章结尾耐人寻味,普通人虽然很穷,但绝不赖账,八十元钱五次才还完,这样的诚实质朴让人感动。

D.文章叙述了一个普通人赊账到还账的故事,表现了喀吾图淳朴的民风和牧民诚实守信的美好品质。

(2)结合上下文和加点的词语,理解下面句子在文中的含义。

①我们居然还敢给人赊账!

②在喀吾图,一个浅浅写在薄纸上的名字就能紧紧缚住一个人。

(3)本文题为《一个普通人》,可是作者为什么还用了大量篇幅写和这个普通人看似无关的事?

(4)文章以看似平常的《一个普通人》为题有怎样的作用?请结合文章内容简要分析。

阅读下列小说,完成下列各题。

新官上任

李景文

夏冰有晨练的习惯。健壮的体魄加上他的娃娃脸,让他显得比实际年龄要小许多。一早起来,眼看窗外飘着的鹅毛大雪,他坐不住了。

夏冰最近被提拔到城建局当一把手。本来,组织部门已跟他约好,明天就送他走马上任。但是,眼前的这场大雪,就如同在他头顶上垒起了一座雪山,随时都会崩塌。真的是悬念迭起呀!道路畅不畅通?自来水管道是否爆裂?种种想到或者没有想到的问题,就像眼前的大雪在他脑子里一片混沌……

匆匆吃完早餐,一看表还不到7点,他决定自己的履新就从今天开始。既然是履新,就得有新气象,那这第一天上班就走过去好了,正好留心下一路的市容市貌有什么问题。一跨出楼梯道,他就被纷纷扬扬的大雪吞没了,行走变得身不由己。然而,户外清新而凛冽的空气使他更加激昂,银装素裹的城市其实颇有诗意,他的步伐更稳了。在途中,他看到身着橙色衣帽的环卫工人顶风冒雪在清除厚厚的积雪,心中就有一种别样的感动。

走到城建办公大楼,他花了一个多小时。值班室里,一个年轻的保安正在埋头玩手机。他便憋不住地说,注意别伤着眼睛,铲铲雪还带锻炼呢。

你是谁呀?有这么说话的?保安斜着眼睛扫了他一眼。

我是新来的……

站着说话不腰疼,门口有的是锹,那你铲呀!

夏冰听出了话中的讥讽。他搓搓手,二话不说就拿了一把铁锹开始铲雪,从大楼的台阶一路铲下去,全身心投入,越干越欢,渐渐地,他的身后便铲出一条道来。连老天也仿佛被他的冲天干劲吓着了,雪在不知不觉中已经停了。当他欣慰地回望时,却看到保安也拿着一把锹快步朝门口走来……

尚主任,您来这么早!保安一脸媚态。

好,都把雪铲了。尚主任眯缝着眼打量夏冰,这位是……

他说要跟您报到。心虚的保安说完就开溜了。

哦,是小夏。尚主任以一种居高临下的口吻说,在机关,就是要见眼生情,能上能下。

夏冰点点头,我初来乍到,还望主任多提醒。

既然进了一个庙,就不是外人了。尚主任拍拍夏冰的肩说,刚才在路上,我突然接到一个电话,话是说得哆哆嗦嗦,好像是给我们单位送空调的师傅出了车祸,在大转盘那儿吧,你就赶去看看,到底怎么回事?

人命关天呀!夏冰心里一惊,忙问,师傅伤着没有?

师傅的事,雇主是跑不脱的。尚主任撇了下嘴说,你看看空调摔坏了没有?要不要更换?商家什么时间能安装到位?

这不是本末倒置嘛!夏冰的口气有些像争辩。

俗话说,各扫自家门前雪,莫管他人瓦上霜。尚主任的脸色很不好看,现在,这个美差就交给你了,空调可是给新局长换的,今天不吃饭也要安装到位!

新局长未必要吧!再说,局长室的空调是不是可以修一下,也许加点氟利昂就行了。夏冰想尽量让自己的情绪平复些,但是却越说越激动,老尚是不是这个理儿?一台空调跟人的生命比起来,可以说微不足道……

你、你……教训我?尚主任气急败坏地说,简直目无领导!

领导心中要有群众!夏冰微笑着说。

群众,满大街都是群众,你问得了吗?真是站着说话腰不疼。尚主任说着头也不回地走了。

尚主任最后说的话,听上去很耳熟,但是夏冰没有工夫跟他计较,随即打车赶到出事地点。三个交警正在现场处理事故,肇事的师傅在一旁吓得不轻,原来不是送货的他受了伤,而是因雪天路滑,他开的电瓶车碰倒了一个老人……夏冰当即打120将老人送往医院。一做CT,三处骨折。很快,警方来电话说老人的亲属马上就到,夏冰迎上去,一看却是尚主任。

夏局呀,我真是老眼昏花,有眼不识泰山!尚主任双手紧握着夏冰的手直摇,我把您当成……也是今天来报到的小夏了……

我哪里有你说的那么年轻!夏冰说,当然,改正了就好,你不是也赶来了?

唉,教训太深了!尚主任满脸羞愧地低下了头,被撞的,是我的老父亲……

(1)夏冰具有哪些优秀品质?请结合全文简要分析。

(2)小说中多次写到雪,有何作用?

(3)小说结尾尚主任感叹“教训太深了”,请简要回答尚主任受到了哪些教训。

(4)本文善用对比手法,请找出三处并简要分析其作用。

阅读下列文章,完成下列各题。

细菌是地球上分布最广泛的生物之一,我们用肉眼看不到它们的真实面目,但它们却蕴藏着许多化腐朽为神奇的超能力。

存活在地球上一些最荒凉环境中的蓝藻细菌能吸收二氧化碳并排放氧气,研究人员将这些微小的生物与人类未来可能出现的火星生活联系在一起。蓝藻细菌借助光合作用产生能量,但是它们进行光合作用所需要的阳光远低于载培其他植物所需要的阳光。研究人员发现,蓝藻细菌的光合作用借助了一种特殊的叶绿素一一叶绿素f,将远红外线和近红外线转变成能量。这是它们能够在低光照环境下存活的原因。

将蓝藻送往火星为人类制造氧气成为可能。现在,最新的研究已经给人类在地球外生活所需的氧气来源提供了一个探索方向,你或许无法在未来二十年里真正生活在火星上,但当你前往火星时,至少能够像在地球上一样正常呼吸。

目前,世界各地都在广泛利用太阳能,利用太阳能的一大前提条件是睛天。那些阴雨连绵的地方怎么办?于是科学家们在细菌上动起了脑筋。加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员开发了一种便宜且可持续的方法,利用细菌将光转化为能量来制造太阳能电池,这种新电池产生的电流密度比以前此类设备更强,且在昏暗光线下的工作效率与在明亮光线下一样。

以前制造源于生物的电池时,采取的方法是提取细菌光合作用所用的天然色素,但这种方法成本高、过程复杂,需要用到有毒溶剂,且可能导致色素降解。为解决上述问题,研究人员将色素留在细菌中,他们通过基因工程改造大肠杆菌,生成了大量番茄红素,番茄红素对吸收光线并转化为能量来说特别有效。研究人员为细菌涂上了一种可以充当半导体的矿物质,然后将这种混合物涂在玻璃表面。他们把涂膜玻璃作为电池阳极,生成的电流密度达0.689mA/cm2,而该领域其他研究生成的电流密度仅为0.362mA/cm2。

研究人员称,这一工艺会将色素的生产成本降低10%.他们的终极梦想是找到一种不会杀死细菌的方法,从而无限地制造色素。这种源于生物的材料还可广泛应用于采矿、深海勘探以及其他低光环境领域。

随着研究的不断深入,细菌的功能被进一步挖掘,罗马大学物理学教授列奥纳多开发出一系列由细菌供能的微型电机,在这种特殊电机中,研究者使用了基因工程修正过的大肠杆菌。在微型电机阵列中,每个电机外表上都被蚀刻15个微室,当研究者滴入一滴包含数千游动细菌的试剂后,细菌会一个个游入微室中,头部在内,鞭毛在外。在合力作用下,细菌变成了微小的螺旋桨,像流水转动水车一样转动微型电机。

由于改造后的大肠杆菌有自己的游泳方式和行为特点,研究者特意在电机上建立了45°角的坡道,使扭矩最大化,将这些大肠杆菌赶进微室,让鞭毛在腔室外面自如鞭打,推动单个电机转子运动。为了聚集和控制细菌,研究者每隔10秒就用激光点亮一次电机系统,从而使系统内每个组件都能步调一致。这种电机系统操作简单且成本低,能让细菌对环境中的不同信号做出目标反应。

在美国,每年有超过34万千米的石油和天然气管道用于运输160亿桶左右的原油、精炼石油及液化天然气。此外,还有长达数百万米的管道蜿蜒于海底。这些管道一旦破裂,无论从商业还是环境的角度来看,代价都是惨重的。因此,开发一种可靠、有效的监控方式迫在眉睫。

科学家们注意到,一些生长在土壤和海洋中的细菌可以吞噬某些碳氢化合物,并在此过程中产生一定的电压。密西西比州立大学的环境工程师古德正在研究将细菌包装成传感器。这种细菌传感器长约几厘米,附着在管道外部,可与现有的设备协同工作,优化仪器检测,并减少从管道中泄漏并污染环境的石油和天然气的数量。

细菌传感器工作时就像一块以生活在海水和海洋沉积物里的细菌为基础的电池。它一侧的阳极由含有一定浓度、嗜食碳氢化合物的细菌多孔膜制成。当碳氢化合物分子通过该膜,细菌便会吃掉它们,接着电子穿过调节和测量电子流的电阻器,不断移向阴极,阴极内嗜食电子的细菌菌落便可以美美地饱餐一顿了。

这种能吃掉碳氢化合物的细菌传感器既可用于管道,也可用于油轮、卡车和储油罐。研究人员正在研究开发一个更大的系统来吞噬泄漏物,以减轻污染后的清理工作,保护环境。

(1)细菌的超能力主要表现在哪些方面?请根据文意概括作答。

(2)文中划线句子主要使用了什么说明方法?有何作用?

(3)下列句子加点词体现了说明文语言的什么特点?请简要分析。

你或许无法在未来二十年里真正生活在火星上,但当你前往火星时,至少能够像在地球上一样正常呼吸。