央视频道《是真的吗?》栏目中有一段视频:将"锡纸"剪成一段两头宽中间窄的纸条,然后两头分别连接电池的正负极,观察到"锡纸"立即燃烧.据此,小晟同学取某种"锡纸"进行了探究:

(1)"锡纸"燃烧的原因:"锡纸"两端接入电池两极后造成短路致使"锡纸"燃烧,从燃烧的条件分析:开始"锡纸"不燃烧但短路后却能燃烧的原因是 (填"与氧气接触"或"温度达到着火点").

(2)探究"锡纸"中金属的成分:"锡纸"中的金属是锡吗?

【查阅资料】①"锡纸"是锡箔或铝箔和纸粘合而成;

②锌粉是一种深灰色固体

③锡(Sn)与酸或盐溶液反应生成+2价的锡盐

【提出猜想】猜想Ⅰ:"锡纸"中的金属是锡; 猜想Ⅱ:"锡纸"中的金属是铝;

【进行实验】设计方案并进行实验

实验操作 |

实验现象 |

实验分析与结论 |

取打磨后的"锡纸"片放入试管中,滴加氯化锌溶液 |

"锡纸"表面有深灰色固体析出 |

根据实验现象,结合金属活动性顺序 可知猜想 (填"Ⅰ"或"Ⅱ") 成立;反应的化学方程式为 . |

【交流讨论】①实验中打磨"锡纸"的目的是 ;

②下列物质的溶液可以替代氯化锌溶液完成上述实验的是 (填序号).

A.氯化铜 B.硝酸银 C.硫酸钠 D.硫酸亚铁

【拓展应用】电器短路会引起火灾,我们要严加防范.如果电器着火应该采取的灭火方法是 .

化学兴趣小组设计的创新实验是“火龙生字”,在成果展示现场,某同学用硝酸钾的热饱和溶液先在白纸上书写“火”字,晾干后白纸上出现硝酸钾晶体(见图1),用带火星的木条接触硝酸钾晶体,就会观察到白纸上写过字的地方燃烧并迅速蔓延,留下“火”字的黑色痕迹(见图2)。在场的同学对此产生了浓厚的兴趣,并进行了如下研究:

【提出问题】为什么附有硝酸钾的白纸更容易燃烧?

【查阅资料】硝酸钾受热易分解,生成亚硝酸钾(KNO2)和一种常见的气体单质。

【猜想与假设】对于生成的是什么气体,四位同学有如下猜测:

甲:二氧化氮; 乙:氮气; 丙:氧气; 丁:氢气;

同学丙指出不可能是二氧化氮、氢气,理由是:。

【进行实验】四位同学设计了实验对同学丙的猜想进行了验证,他们的操作方法是:,观察到的现象是,说明同学丙的猜想正确,硝酸钾分解的化学方程式是。

【解释与结论】白纸上写过字的地方更容易燃烧的原因是:

【反思与评价】为什么要用“硝酸钾的热饱和溶液”书写文字?已知硝酸钾在不同温度时的溶解度如下表:

| 温度/℃ |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

| 溶解度/g |

31.6 |

63.9 |

110 |

169 |

246 |

你对上述问题的解释是:。

研究小组进行木炭还原氧化铁的探究活动。将木炭、氧化铁及试管充分烘干,并将木炭和氧化铁混合均匀、研磨。取适量上述混合物于试管中,用图1所示的装置加热(试管竖直向上,可使加热时的热量尽少散失)。

【提出问题】实验结束后,试管中的剩余固体X含有哪些成分,质量分别是多少?

【查阅资料】

铁的氧化物被还原时,是从高价铁的氧化物逐级还原成低价铁的氧化物,最后还原成金属铁。铁的氧化物及其部分性质如下: 为红色固体;

为红色固体;  和

和 均为黑色固体。其中,

均为黑色固体。其中, 具有很好的磁性,能被磁铁吸引。三种氧化物均不溶于水,但能溶于稀盐酸,分别发生如下反应:

具有很好的磁性,能被磁铁吸引。三种氧化物均不溶于水,但能溶于稀盐酸,分别发生如下反应:

Fe2O3+6HCl ══ 2FeCl3+3H₂O

Fe3O4+8HCl ══ 2FeCl3+FeCl2+4H2O

FeO+2HCl ══ FeCl2 + H2O

黄色的 溶液中滴入无色的KSCN溶液,溶液变为红色,该实验常用于检验

溶液中滴入无色的KSCN溶液,溶液变为红色,该实验常用于检验 ;

; 溶液遇单质铁发生反应:2FeCl3 + Fe = 3FeCl2,溶液变为浅绿色。

溶液遇单质铁发生反应:2FeCl3 + Fe = 3FeCl2,溶液变为浅绿色。

【猜想】固体X可能含有:① ②

② ③

③ ④⑤

④⑤

【实施实验】

目的:确定固体X的组成。

| 步骤 |

操作 |

主要现象 |

结论 |

| I |

取部分冷却后的固体X倒在滤纸上,用磁铁充分吸引。 |

部分固体被吸引到磁铁上 |

可能有 或 或 |

| II |

取滤纸上的剩余固体少量,放入图2所示的试管a中,通入氧气,用酒精灯加热。 |

固体剧烈燃烧, b中溶液变浑浊 |

一定有 |

| III |

另取滤纸上的剩余固体少量,放入试管中,加入足量的稀盐酸。 |

无明显现象 |

一定没有 |

| IV |

取步骤I磁铁上的固体少量,放入试管中,逐滴加入稀盐酸。 |

产生。 |

一定有 |

| V |

在步骤IV所得溶液中逐滴加入。 |

溶液不变红色 |

一定没有 |

【反思改进】

同学们讨论发现,用上述实验方法不能确定固体X中一定没有 ,理由是。

,理由是。

为确定固体X中是否含Fe3O4并测定其中各成分的质量,同学们又进行了以下实验:

| 步骤 |

操作 |

数据 |

| I |

重新取部分冷却至室温的固体X,称量其质量为m1。 |

m1 =" 17.9" g |

| II |

将称量好的固体X全部放入图3所示的锥形瓶中,称量整套装置及药品的质量为m2;打开分液漏斗旋塞,放入足量稀盐酸后关闭旋塞,待没有气泡产生并恢复至室温,再次称量整套装置及药品的质量为m3。 |

m2 =" 317.9" g m3 = 317.3.g |

| III |

将锥形瓶中剩余的固体过滤、洗涤并干燥,称量其质量为m4。 |

m4 =" 1.1" g |

【获得结论】

(1)为确定固体X中是否含 ,m1~m4中应该用到的数据有。

,m1~m4中应该用到的数据有。

(2)固体X的成分及质量分别是。

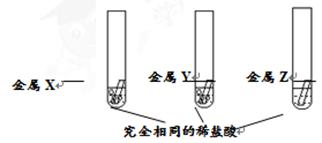

小红同学为探究R、X、Y和Z四种金属的活动性顺序,进行以下实验。

(1)将红色金属R在石棉网上加热,观察到,证明R是铜。

(2)如上图所示,将X、Y和Z分别加入三份完全相同的稀盐酸中,观察到金属X、Y的试管中均有气泡产生,金属Z的试管中无明显现象。

①金属X的试管中,最终还能观察到溶液变为浅绿色,证明X为。

②金属Y可能是(填字母序号)。

| A.Mg | B.Ag | C.Hg | D.Zn |

③四种金属中,在金属活动性顺序表中位于氢后的是,为进一步确定位于氢后金属的活动性相对强弱,还应补充的实验方案为__________(试剂可自选)。

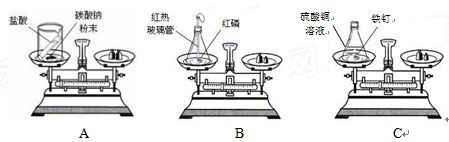

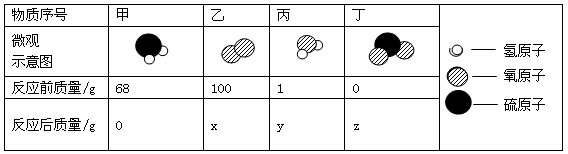

质量守恒定律是化学反应遵循的普遍规律。

|

某同学在电视寻宝节目中,看到一些铜制文物上有绿色的锈迹,并对绿色锈迹产生了探究兴趣。

【查阅资料】①绿色锈迹是碱式碳酸铜[ ],受热易分解。

],受热易分解。

②无水硫酸铜为白色粉末,遇水变蓝。

③碱石灰是 和

和 的固体混合物,

的固体混合物, 与

与 反应生成碳酸钠固体和水。

反应生成碳酸钠固体和水。

④氧化铜与稀硫酸反应生成蓝色溶液,碳粉不与稀硫酸反应也不溶解在稀硫酸中。

【发现问题】

查阅资料后,该同学将少量碱式碳酸铜放入试管中加热,发现试管中的固体由绿色变成黑色,同时试管壁

上有无色液滴生成。为了进一步确定碱式碳酸铜受热分解的产物,进行了如下探究:

探究一:碱式碳酸铜受热分解生成的黑色固体的成分。

【猜想与假设】该黑色固体可能是①碳粉;②;③碳和氧化铜的混合物。

【设计方案】请帮助该同学完成下述实验报告。

| 实验操作与现象 |

实验结论 |

| 猜想②正确 |

探究二:碱式碳酸铜受热分解还会生成CO2和H2O。

【进行实验】选择如下图所示装置进行验证。

步骤一:连接A和B,打开活塞,通入一段时间的空气。

步骤二,关闭活塞,依次连接装置A→B→→(填“C”、“D”)。

步骤三:点燃酒精灯,观察到明显现象后,停止加热。

【解释与结论】

①当观察到,说明碱式碳酸铜受热分解生成了 和

和 ,写出C中反应的化学方程式。

,写出C中反应的化学方程式。

② 受热分解的化学方程式。

受热分解的化学方程式。

【反思与评价】

上述装置中A的作用是。