请根据下列实验装置图回答有关问题:

(1)装置B中标号仪器①的名称是 。

(2)实验室制取二氧化碳的化学方程式为 。选择的发生装置是 (填字母编号)。

(3)用双氧水和二氧化锰制取氧气的化学方程式为 ,反应后过滤、干燥,所得到的二氧化锰 (填“能”或不能”)继续作为双氧水分解的催化剂。

(4)装置C、D、E、F在实验室中都可收集气体,其中不能用来收集氧气的是 (填字母编号)。若用F装置收集二氧化碳,气体应从 (填“a”或“b”)端通入。

(5)某化学兴趣小组借助氧气传感器探究微粒的运动,数据处理软件可实时绘出氧气体积分数随时间变化的曲线。收集一塑料瓶氧气进行以下三步实验:①敞口放置;②双手贴在塑料瓶外壁上;③将塑料瓶的瓶口朝下,三步实验中测得氧气的体积分数随时间变化的曲线依次为图2中的MN段、NP段和PQ段。

①能够说明氧分子不断运动的曲线是

A.MN段

B.NP段

C.PQ段

②MN段和NP段相比较,说明 。

③随着实验的进行,传感器测出氧气的体积分数约为 时几乎不再变化。

24g某氯化钡样品中含有少量的氯化钠,某同学进行了如图所示的实验。请计算:

(1)生成沉淀的质量;

(2)D烧杯中所得溶液的溶质质量分数。

高铁酸钠(化学式Na2FeO4)是一种新型高效的水处理剂。请回答下列问题:

(1)高铁酸钠中钠元素和氧元素的原子个数比 ;

(2)高铁酸钠中铁元素和氧元素的质量比 ;

(3)高铁酸钠中 元素的质量分数最大;

(4) g高铁酸钠中含有铁元素的质量是2.8g。

对比实验是化学研究中经常采用的方法。化学兴趣小组的同学在研究CO2通入NaOH溶液是否发生了反应,设计了下列两组实验,请和化学兴趣小组的同学一起探究并回答问题。

[设计与实验]

|

实验 序号 |

实验 步骤一 |

实验 步骤二 |

实验 序号 |

实验 步骤一 |

实验 步骤二 |

|

实 验 Ⅰ |

|

|

实 验 Ⅱ |

|

|

[探究与结论]

(1)实验Ⅰ中步骤一看不到明显现象,步骤二产生的现象是 ;

(2)实验Ⅱ中步骤二看到有白色沉淀析出,则发生反应的化学方程式 ;

(3)在实验Ⅱ的步骤一中CO2与NaOH溶液一定发生了化学反应,但却看不到明显的现象,原因是 。

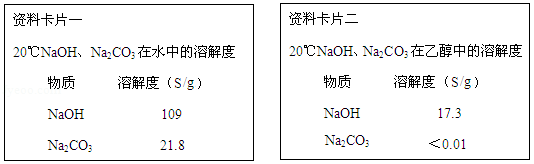

[拓展延伸]现有资料卡片中的信息:

请你和化学兴趣小组的同学一起利用以上信息再设计实验Ⅲ,证明CO2确实与NaOH发生了化学反应。实验Ⅲ的操作为 ;看到的现象是 。

[交流反思]根据该资料卡片所提供的信息,你能总结出的规律是 。

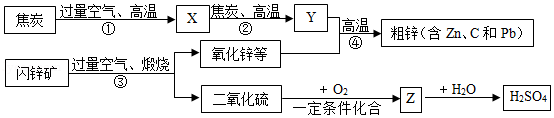

工业上用闪锌矿(主要含ZnS,还有PbS等杂质)制备Zn,并将产生的废气转换成工业原料,设计流程如图(部分产物略去)。

(1)X的化学式 ,图中用过量空气的目的是 ;

(2)①~ ④中属于化合反应的是 ;

(3)Zn (填“能”或“不能”)与氯化铅(PbCl2)溶液反应;

(4)写出③中生成ZnO的化学方程式 ,产生的工业废气SO2在一定条件下与氧气化合生成的Z物质是 (填化学式)。

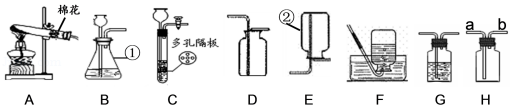

实验是进行科学探究的主要方法。如图A~H是初中化学常见的实验装置,请回答:

【查阅资料】常温下,CO2难溶于饱和NaHCO3溶液。

(1)写出仪器名称:① ② ;

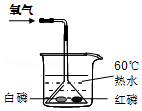

(2)写出用装置A制取氧气的化学方程式 ;用双氧水和二氧化锰制取氧气时,选择的发生装置和收集装置的组合是 (写出一种组合即可,填序号);实验室制取氧气时,选择的药品在组成上的共同点是 ;将制得的氧气通入图中,发现只有白磷燃烧,说明燃烧需要满足的条件是 。

(3)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,既可以选用装置B又可选用装置C,相对于装置B,装置C的突出优点是 ;若用装置H收集二氧化碳时,气体应该从 (选填“a”或“b”)端通入;若用装置G除去生成气体中混有的氯化氢气体,则装置G中应盛放 。