可燃冰的外观像冰,主要成分是甲烷水合物(甲烷分子和水分子组成)。某化学兴趣小组的同学对甲烷燃烧的产物产生了兴趣,设计了如下实验进行探究:

[提出问题]甲烷燃烧后生成哪些物质?

[查阅资料]①含碳元素的物质完全燃烧生成CO2,不完全燃烧生成CO;②白色无水硫酸铜粉末遇水变蓝色;③CO与人体内的血红蛋白结合,会造成人中毒缺氧。

[猜想与假设]猜想一:CO2、H2O;猜想二: ;猜想三:CO2、CO、H2O。

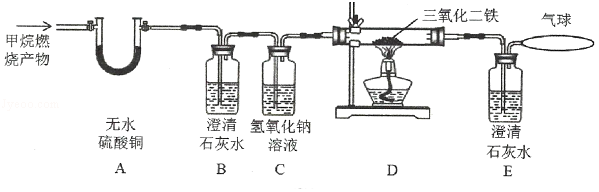

[实验探究]将甲烷在一定量的纯净氧气中燃烧的产物依次通过如图所示的A~E装置(部分夹持、固定装置省略)进行验证:

(1)根据题设信息和查阅的资料推测猜想二的物质可能是 。

(2)实验过程中观察到A中白色粉末变成蓝色,证明甲烷燃烧产物中有 ;稍后观察到B、E中澄清石灰水均变浑浊,D中红色粉末变成黑色,由此推断猜想 成立。

(3)装置C的作用是 ;实验过程中A、B的装置顺序不能颠倒,原因是 。

[反思与交流]

(4)日常生活中,使用含碳燃料时一定要注意通风,防止 中毒。

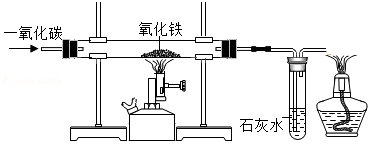

某化学兴趣小组利用如图装置进行实验,探究工业炼铁的化学原理,试按要求填空.

(1)硬质玻璃管中观察到的现象是

(2)炼铁的化学原理是(写化学反应式)

(3)实验中首先通入一氧化碳的目的是 、

(4)装置的导管末端加一点燃的酒精灯目的是 .

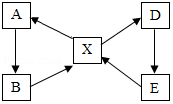

如图为几种常见物质之间的转化关系(各字母代表一种物质,部分反应物,生成物及反应条件略去),已知:①五种物质中均含铜元素,且化合物中铜元素的化合价均为+2;②A为单质,在空气中加热后生成黑色物质B;③X溶液与铁反应可得到A;④X溶液与氯化钡溶液反应可得到D,同时有白色沉淀生成;⑤D溶液中加入少量的氢氧化钠溶液得到 E.试推断:

(1)E的化学式是 .E与某种酸反应可实现E→X转化,该酸的名称是 .

(2)试写出下列反应的化学方程式:

①A→B的化学方程式: ;

②X→A的化学方程式: .

海洋中蕴含丰富的资源。

(1)海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法,下列方法中,可以使海水淡化的是 (填字母序号);

A.滤纸过滤 B.吸附 C.沉降 D.蒸馏

(2)从海水中提炼出来的重水(D2O)可作原子能反应堆中的减速剂和传热介质,重水中重氢原子(D)的相对原子质量是2,则重水中氧元素的质量分数为 ;

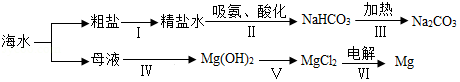

(3)利用海水制取纯碱和金属镁的流程如图所示,试回答问题:

①1925年我国化学家 创立了联合制碱法,促进了世界制碱技术的发展,其第Ⅲ步反应的化学方程式为 ;

②步骤Ⅴ中所加试剂是 。

实验室制取气体常用的发生装置如图所示,回答下列问题。

(1)小刚选择A装置作为制取氧气的发生装置,反应的化学方程式为 ,小明选择B装置也能作为制取氧气的发生装置,其理由是 。与A装置相比,B装置具有的优点是 。

(2)某实验小组的同学们在进行“二氧化碳的实验室制取和性质”的实验活动时,选取上述装置制取二氧化碳气体后,产生了许多废液。于是他们在课外兴趣小组活动时对废液的成分进行了如下探究:

[提出问题]废液的主要成分是什么?

[猜想与假设]小红的猜想:废液中只有CaCl2;小丽的猜想:废液中还有HCl。

[查阅资料]CaCl2溶液呈中性。

[设计与实验]①小红做了一组对比实验:取等质量的废液和CaCl2溶液分别于两支试管中,各滴加2滴酚酞溶液后,发现溶液都不变色,认为自己的猜想是正确的。大家经过讨论,认为小红的猜想不正确,理由是 。

②针对小丽的猜想,同学们进行了如下实验探究:

|

实验方案 |

一 |

二 |

三 |

|

实验操作 |

|

|

|

|

预期的现象 |

与标准比色卡对比pH<7 |

|

白色沉淀 |

|

实验结论 |

废液中含有HCl |

废液中含有HCl |

废液中含有HCl,反应的化学方程式为 。 |

③小牛对上述探究活动思考后,认为利用酸的化学性质还可以设计不同方案探究小丽的猜想:

|

操作步骤 |

预期的现象 |

实验结论 |

|

取适量废液于试管中,加入 。 |

|

废液中含有HCl |

[解释与结论]同学们根据以上实验,讨论得出废液的主要成分是CaCl2和HCl。

[评价与反思]实验结束后,同学们对探究活动进行了如下反思:

①小强认为方案一中存在操作错误,错误的操作是 。

②小敏认为方案三不足以证明废液中含有HCl,理由是 。

③大家一致认为实验后的废液不能直接排放,理由是 (写一点)。要想从废液中得到CaCl2固体,可采用的方法是 。

碳酸钠在生产和生活中有着广泛的用途。某校化学兴趣小组的同学们为了学习碳酸钠的化学性质,开展了如下探究活动。

[设计与实验]

同学们分别取适量的碳酸钠溶液于4支试管中,完成如图所示的实验。

(1)实验一中,同学们观察到溶液变为蓝色

(2)实验二中,当小婧观察到不再产生气泡时,溶液中存在的阴离子是 (填化学符号)。

(3)实验三中,反应的化学方程式为 。

(4)实验四中,小辉看到有白色沉淀产生,该化学反应的基本类型是 。

[得出结论]

根据以上实验,兴趣小组的同学们得出了碳酸钠的化学性质,即:碳酸钠能与 反应、能与酸反应、能与某些碱反应,能与某些 反应。

[反思与提高]

(1)小亮在完成实验三时没有看到明显的实验现象,可能的原因是 。

(2)小明发现草木灰的主要成分碳酸钾在组成上与碳酸钠有相似之处,于是对草木灰的主要成分进行了检验,其实验操作、现象和结论是

。草木灰是一种常用的钾肥,对农作物的生长所起的作用是 ,不能与 混合施用。