小明在物理实验课上测量一小石块的密度:

(1)调节天平横梁平衡时,向右调节平衡螺母,天平的横梁平衡了,说明调节平衡螺母之前指针静止时偏向分度盘中线的 (填“左”或“右”)侧。

(2)把小石块放在左盘,向右盘加减砝码,天平平衡时砝码和游码的位置如图甲所示,则石块的质量是 g。

(3)在量筒中装入40cm3的水,用细线系好小石块浸没在量筒的水中,液面位置如图乙所示,则小石块的体积为 cm3,小石块的密度是 g/cm3。

(4)小明回家后看到爸爸的柜中收藏了好多漂亮的石头,他选出一块石头,利用一个圆柱形透明玻璃杯、一把刻度尺、一个薄塑料袋,测出了石头的密度。他设计的方案如下,请把他的实验步骤补充完整。

①在杯中倒入适量的水,用刻度尺测出水深为h1;

②将石头放入塑料袋中,用嘴向袋内吹气后封口,将袋放入杯中漂浮(袋及袋内气体质量忽略不计),用刻度尺测出此时水深为h2(如图丙);

③从杯中取出塑料袋,取出袋中石头直接浸没在杯内水中,发现石头的吸水性很强,于是他在石头吸足水后,用刻度尺测出此时的水深为h3(如图丁);

④利用以上三个测量数据可以计算出石头的密度,但测量值 (填“偏大”或“偏小”),于是他再用刻度尺测出 为h4。

⑤该石头较准确的密度表达式ρ石= (用字母表示,ρ水已知)。

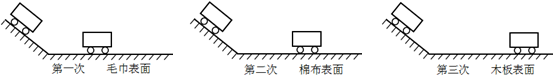

【四川省德阳市2015年中考物理试题】“在水平木板上铺上粗糙程度不同的材料,小车自斜面顶端由静止开始滑下,比较小车在水平面上运动的距离(如图所示)。伽利略、牛顿等科学家曾多次做过类似的实验,并在此基础上分析推理得出著名的牛顿第一定律。请回答下列问题:

(1)为了得出科学结论,三次实验中小车每次都从斜面上同一位置由静止自由下滑,这样做的目的是____。

(2)三次实验中,小车在__________表面上停止得最慢,是因为在该表面受到的阻力最______。

(3)进一步推理可知,若水平面绝对光滑(小车不受阻力),则小车会在水平面上做__________运动。

【内蒙古包头市2015年中考物理试题】某同学要探究单摆来回摆动一次的时间与什么因素有关,于是他准备了不同质量的小铁球(质量已知)、细绳、刻度尺、铁架台等器材,实验装置如图6所示。⑴ 实验器材中还应该有 。⑵ 他将实验过程中测量的数据记录在下表中,分析数据可知,单摆来回摆动一次的时间只与 有关,该实验所用的科学探究方法是 。⑶ 实验完成后,该同学用质量为20g和50g两个小铁球,分别制做成摆成为80cm和100cm的两个单摆,根据上面实验结论可推测,这两个单摆来回摆动一次的时间应分别是 s和 s。

| 实验次数 |

摆幅(cm) |

小球质量(g) |

摆长(cm) |

时间(s) |

| 1 |

10 |

30 |

80 |

1.8 |

| 2 |

10 |

40 |

80 |

1.8 |

| 3 |

15 |

40 |

80 |

1.8 |

| 4 |

15 |

40 |

100 |

2.0 |

【新疆乌鲁木齐市2015年中考物理试卷】如图,在“测量平均速度”的实验中,提供的实验器材有:木板(长为120.0cm,底端有金属挡板)、小车(长15.0cm)、秒表、木块.

(1)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量 (填“路程”或“时间”)时造成的误差.

(2)斜面倾角不变时,小车由静止释放,小车通过的路程越长,其平均速度越 (填“大”或“小”);小车由静止释放,通过相同路程,斜面的倾角越大,小车运动的平均速度越 (填“大”或“小”).

(3)一次实验中,小华测得小车从静止开始运动到两个车长的距离所用时间为1.2s,则小车的平均速度为

m/s.

(4)若保持斜面倾角不变,利用本实验提供的器材最多可测出 组小车由静止释放到撞击金属挡板过程中的平均速度.

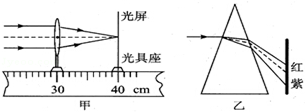

【内蒙古通辽市2015年中考物理试卷】在“探究凸透镜成像规律”的实验中:

(1)我们要让烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度,这样做的目的是 。

(2)凸透镜的焦距是10 cm,当烛焰在如图所示位置时,移动光屏可以在光屏上得到一个倒立、 的实像。在照相机和投影仪中,成像情况与此类似的是 。

(3)若想使光屏上烛焰的像变得再小一些,在不改变凸透镜位置的情况下,应将蜡烛向 (选填“靠近透镜”或“远离透镜”)的方向移动,同时适当调整光屏的位置。

【四川省宜宾市2015年中考科学】小雷对凸透镜焦距与制成凸透镜的材料种类、凸透镜凸起程度的关系进行了探究实验:

(1)他第一次测量焦距的实验如图甲所示,则测得的焦距为 cm.

(2)由1、2次的实验可得出的结论是: .

(3)小雷回想起白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带(如图乙),受此启发,于是他分别用红光和蓝光来进行图甲的实验,结论是:对同一凸透镜, 光入射时焦距小些.

(4)探究完成后,小雷和其他同学用焦距为8.0cm的凸透镜和蜡烛进行成像实验.从各组汇报数据中发现,当物距均为16.0cm时,有两个小组所测像距分别为19.0cm、13.0cm,与理论像距16.0cm相比偏差较大.若不是因为长度测量方法错误和测量误差导致的,请分析出现这种情况的原因: .

| 次数 |

1 |

2 |

3 |

| 材料 |

玻璃 |

玻璃 |

水晶 |

| 凸起程度 |

较小 |

较大 |

较大 |

| 焦距/cm |

8.0 |

4.0 |