在“探究电流与电压的关系”的实验中,小明设计了如图甲所示的电路图。

(1)小明探究通过定值电阻的电流与其两端电压的关系。①在连接实验电路时,开关应 ;

②实验过程中,小明调节滑动变阻器使电压表的示数为 ,记录此时电流表的示数;接着他向 (选填“ ”或“ ”)端移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数增大为 ,记录此时电流表的示数;继续移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为 ,记录此时电流表的示数。小明分析所测数据,得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比:

③此实验中多次测量的目的与下面的 (选填“ ”或“ ”)实验中多次测量的目的相同。

.探究串联电路的电压规律

.测量定值电阻的阻值

(2)如图乙所示,小明将定值电阻换成额定电压为 的小灯泡,探究通过小灯泡的电流与其两端电压的关系。

①小明闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡发光,但是电压表的示数始终为 .经检查后发现是电路中一根导线断路,则发生断路的导线是 、 、 、 中的 (填字母);

②更换导线后,小明完成了三次实验测量,并把数据填写在表格中。其中第一次测量时,电流表的示数如图丙所示,此时的电流为 ;

次数 |

电压 |

电流 |

1 |

1.5 |

|

2 |

2.0 |

0.28 |

3 |

2.5 |

0.30 |

③又进行了几次实验后,小明根据实验测得的数据,绘制出小灯泡的 图象应与图丁中图象 (选填“ ”或“ ” 相似。

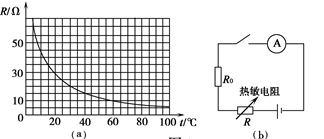

半导体电阻的大小随温度的

变化会发生明显的改变,用

半导体材料制成的电阻叫热

敏电阻.热敏电阻可以用来

监控汽车元件温度的变化,

如图(a)所示是热敏电阻的阻

值随温度变化的规律图,现将该电阻与阻值为50Ω的电阻R0组成如图(b)所示

电路,电源电压为12V,当电流表的示数为0.2A时,热敏电阻的温度为

| A.10℃ | B.30℃ | C.60℃ | D.90℃ |

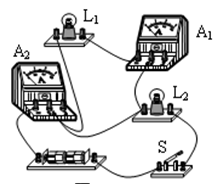

小红同学在探究并联电路的电流关系时,连接的实验电路如图所示。

⑴请你说明在开关S闭合后观察到的现象。

⑵请你改动图中一根导线的连接位置,闭合开关S后,使两灯都发光,且电流表都有正常示数。(在需要改动的导线上画“×”,并画出改动后的连线)

⑶电路改动后再闭合开关S,小红同学根据电流表A1和A2的示数可以得到的实验结论是_______。

⑷小伟同学帮助小红同学在电路中又添加了一块电流表,他们利用再次改动后的电路进行实验,得到的实验结论是:在并联电路中,干路电流等于支路电流之和,且支路电流相等。你认为他们的实验是否还有值得改进之处?如果有,应该如何改进___________。

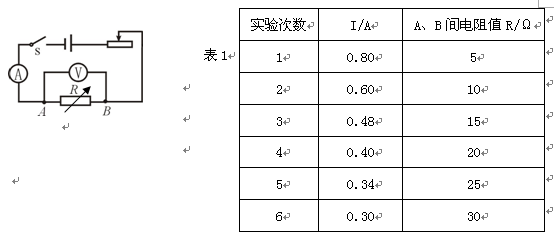

小桦按图所示的电路探究“通过导体的电流跟导体电阻的关系”。在此实验过程中,她保持电源电压不变,通过调节电阻箱先后6次改变A、B间的电阻值,测得相应的电流值如表1所示。

(1)小桦分析表1中数据发现总结不出电流跟电阻的定量关系,你认为其原因是:;

(2)小桦认真思考后发现了自己在实验过程中的错误,并采取了正确的实验操作。你认为小桦每次改变电阻后应该采取的正确操作是:。

(3)正确操作实验后,小桦将得到的实验数据记录在表2中,请分析表2中的数据,你能得出什么探究结论?

。

表2

| 电流I/A |

1.20 |

0.60 |

0.40 |

0.30 |

0.24 |

0.20 |

| 电阻R/Ω |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

一个同学用图所示的电路测小灯泡灯丝的电阻。

(1)请你用笔画线代替导线,将实物图连接完整(要求滑片P向右移时,电路中的电流变小)

(2)在连接电路过程中,滑片P应置于 端。(填“左”或“右”)

(3)在某次测量中,如果电流表、电压表的示数如图(乙)所示,则电路中的电流是

A,灯丝两端的电压是 V,灯丝的电阻是 Ω。(保留到整数)

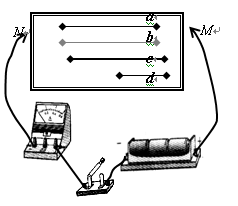

在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时,某老师引导学生作了如下的猜想:猜想1:导体的电阻可能跟导体的横截面积有关;

猜想2:导体的电阻可能跟导体的长度有关;

猜想3:导体的电阻可能跟导体的材料有关

图中是他们进行实验探究的器材,演示板上固定了四条金属电阻丝,a、b、c三条长度均是1m,d的长度0.5m;a、b的横截面积相同,材料不同;a、c的材料相同,但c的横截面积大于a;a、d的材料和横截面积都相同

(1)在探究电阻跟横截面积的关系时,可依次把M、N跟______的两端连接,闭合开关,记下电流表的示数,分析比较这两根金属丝电阻的大小.

(2)依次把M、N跟a、d的两端连接,闭合开关,记下电流表示数,分析比较a、d两根金属丝电阻的大小,可探究电阻跟______的关系,其结论是:_________.

(3)依次把M、N跟a、b的两端连接,闭合开关,记下电流表示数,分析比较a、b两根金属丝电阻的大小,可探究电阻跟______的关系,其结论是:_________________________

____________________________________.