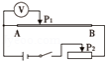

某实验小组的同学用铅笔芯探究导体的电阻与长度的关系,如图所示是该实验的电路图。

(1)闭合开关,向右移动铅笔芯上的滑片 ,电路中的电流 (选填“变大”“变小、”或“不变” 。

(2)如果滑片 滑动到铅笔芯最右端时,电压表示数很小,应该将滑动变阻器的滑片 向 移动。

(3)移动铅笔芯上面的滑片 ,记录铅笔芯 之间的距离和电压表的示数,数据如下:

|

0 |

30.0 |

60.0 |

90.0 |

120.0 |

150.0 |

180.0 |

|

0 |

0.4 |

0.8 |

1.2 |

1.6 |

2.0 |

2.4 |

通过数据反映出的规律和 可以推出导体的电阻与导体的长度成 比的结论。若图示位置时电压表示数为 ,滑片 向右移动一段距离,电压表示数变为 ,滑片 再向右移动一段相同的距离,电压表示数为 。

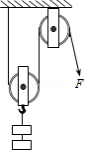

探究小组为探究影响滑轮组的机械效率的因素,实验装置如图所示,数据如表所示。

|

次数 |

钩码重力 |

提升高度 |

有用功 |

拉力 |

总功 |

机械效率 |

|

1 |

1.0 |

40 |

0.4 |

1.1 |

0.88 |

|

|

2 |

1.5 |

40 |

0.6 |

1.4 |

1.12 |

|

|

3 |

2.0 |

30 |

|

1.7 |

|

|

|

4 |

2.5 |

40 |

1.0 |

2.0 |

1.60 |

|

(1)请把表格中三个未完成的空补充完整。

(2)甲同学根据表格数据可以得出钩码重力逐渐增大,滑轮组机械效率 (选填“增大”、“减小”或“不变” 。请你解释出现这种现象的原因 。

(3)乙同学进一步研究,测出动滑轮的质量为 ,根据表格中的数据得出:总功总是大于有用功与克服动滑轮重力的功之和,即: ,他猜测还有 因素影响机械效率。(答一种因素即可)

(4)丙同学计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△ ,通过比较第1、2和 组的数据,发现重物的重力越大,差值△ (选“越大”、“越小”或“不变” ,请你利用所学知识对此作出解释 。

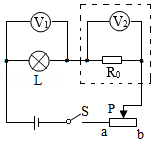

在用伏安法测量标有“ ”灯泡额定功率的实验中,小明发现电流表损坏,其他元件完好。

(1)小明用已有的器材、 的电阻 和另一块电压表,设计了如图所示电路图。其中虚线框内的元件组合体相当于 。

(2)小明进行了如下实验,请补充完整。

①连接好电路,将滑动变阻器连入电路的阻值调到 。

②合上开关,移动滑片,使灯泡两端电压为 。

③再读出 两端的电压为 。

(3)若实验操作正确,则灯泡的额定功率为 。

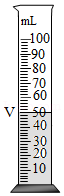

把一枚鸡蛋放入水中,鸡蛋沉入水底。这枚鸡蛋的密度究竟多大呢?为此,小利同学进行了实验。

(1)以下实验步骤,合理的顺序应为 。

①将鸡蛋放入装满水的溢水杯中,并用小烧杯接住溢出来的水。

②往量筒中放鸡蛋时,发现量筒口径小,放不进去。

③用托盘天平测得鸡蛋的质量为 。

④将小烧杯中的水倒入量筒中,测出水的体积(如图)。

(2)实验中,托盘天平应放在 桌面上。

(3)测得鸡蛋的密度应为 。

(4)从理论上分析,实验中,由于小烧杯的水不能倒干净,会导致测量结果偏 。

小明同学为了测量某品牌酱油的密度,进行了如下实验:

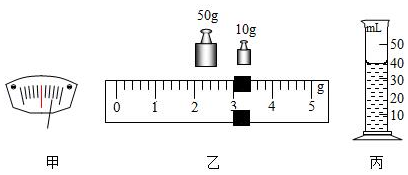

(1)把天平放在水平台面上,将游码移到标尺的零刻度线处,发现指针静止时如图甲所示。此时应将平衡螺母向 (选填“左”或“右” 调节,使天平平衡;

(2)用天平测出烧杯的质量 ;

(3)取适量酱油倒入烧杯,用天平测烧杯和酱油的总质量,当天平平衡时,放在右盘中的砝码和游码的位置如图乙所示;

(4)然后将烧杯中的酱油全部倒入量筒中,量筒中酱油的体积如图丙所示。请你帮小明同学计算出酱油的密度是 .以上方法测出的密度测量值会 (填“偏大”或“偏小” 。

在测量小灯泡额定功率的实验中,电源电压为 ,现有一个额定电压为 ,电阻大约为 的小灯泡,实验电路如图。

(1)实验室里有规格为甲“ ”和乙“ ”的滑动变阻器,为了完成该实验,你认为应该选择 (选填“甲”、“乙” 滑动变阻器。

(2)在实验器材选择无误,电路连接正确的情况下,闭合开关,电压表和电流表都有示数,小灯泡不亮,其原因是 。调整电路正常后,在调节滑动变阻器的过程中,灯泡突然熄灭,电流表示数突然变为0,电压表的指针偏转超过最大刻度,你判断故障可能是 。

(3)请根据实验数据绘出的小灯泡的 图象,计算出小灯泡的额定功率是 。