茶垢清洁剂能快速清除茶具上附着的茶垢,某小组同学对茶垢清洁剂进行了探究。

【查阅资料】如图1所示是某品牌茶垢清洁剂说明书中的部分内容。说明书中碳酸钠的俗称有误,应改为 。

【提出问题Ⅰ】茶垢清洁剂溶于水时生成过氧化氢,是否生成氧气?

【实验1】在盛有茶垢清洁剂固体的小烧杯中,加适量常温水,完全溶解后得到无色溶液,观察到有小气泡缓慢冒出,伸入带火星的木条,木条不复燃。

【实验2】取三份等量的实验1中的溶液,分别加入甲、乙、丙三支试管中,按图2所示进行实验。观察到都较快产生气泡,且温度越高产生气泡越快;伸入带火星的木条,木条都复燃。

【表达交流Ⅰ】通过实验证明,茶垢清洁剂溶于水时生成氧气。

(1)实验1中"木条不复燃"的原因是 。

(2)实验2中丙试管内不再产生气泡后,其中溶液所含溶质与加热前溶液的不同是 。

【提出问题Ⅱ】茶垢清洁剂溶于水时生成碳酸钠,是否生成氢氧化钠?

【实验3】取实验2丙试管内溶液,按如图3流程进行实验。

【表达交流Ⅱ】

(1)加入试剂X的目的是 (用化学方程式表示)。

(2)不新增试剂,检验加入的试剂X已足量的方法是 。

(3)溶液M呈 色,说明茶垢清洁剂溶于水时没有生成氢氧化钠。

【反思总结】

(1)茶垢清洁剂溶于水生成了碳酸钠和过氧化氢。碳酸钠溶液有较好的去污效果,过氧化氢分解生成活性氧,可深层带走污垢。

(2)使用茶垢清洁剂时应选择 的水进行溶解,去垢效果更好。

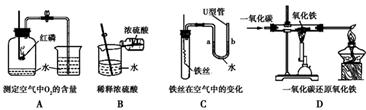

以下是初中化学的一些基本实验:

(1)A中可燃物应取过量的原因是,整个实验过程中观察到的

现象是;

(2)B中玻璃棒的作用是;

(3)一段时间后,C中的实验现象为___________________________________;

(4)D中玻璃管内发生反应的化学方程式为,酒精灯的

作用是_____________________。

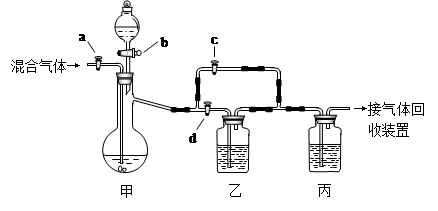

实验室制取气体所需装置如下图所示。

请回答以下问题:

(1)装置中标“a”的仪器名称是。

(2)写出用A装置制取氧气的化学方程式,收集装置应选用(填字母,下同)。

(3)用大理石和稀盐酸制取二氧化碳时,所选用的发生装置是,其反应的化学方程式为,该装置还可用于制。

小亮在实验室发现一瓶盛有无色溶液的试剂瓶,其标签破损,从残余部分只能看出溶质质量分数为10%。老师说,这瓶溶液可能是氢氧化钠、氯化钠、氢氧化钙或是碳酸钠中的一种。

(1)小亮查阅氢氧化钙常温下的溶解度为0.18g后,认为该溶液不可能是氢氧化钙溶液,理由是。

(2)小亮取少量样品于试管中,滴加试液,试液变红色,该溶液不可能是。

(3)为了进一步确定该溶液的成分,小亮设计了以下实验方案:

方案A:选择稀盐酸来确定该溶液的成分;

方案B:选择无色酚酞试液来确定该溶液的成分;

你认为以上方案中合理的是,若选择一种常见的碱溶液来确定,有关反应

的化学方程式为。

(4)小亮通过上述方法证明该溶液的成分为NaOH,于是他取一定体积的NaOH溶液

(20℃),并向其中滴加10%的盐酸(20℃),测得反应中溶液的温度与加入盐酸体积的变化如下。

| 加入盐酸的体积(V)/mL |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

| 溶液温度 (t)/℃ |

25.2 |

29.6 |

32.0 |

36.0 |

38.2 |

36.7 |

35.7 |

34.7 |

33.7 |

32.9 |

根据上表分析溶液温度变化的原因:

①加入盐酸的量在2~10 mL之间时。

②加入盐酸的量在10~20 mL之间时。

(7分)同学们在探究碱溶液与酚酞溶液作用的实验时,发现了一个意外现象:向氢氧化钠溶液中滴入酚酞溶液(如图),溶液变成了红色,但是一会儿红色就消失了。为此某化学小组的同学进行了如下探究。

【提出猜想】甲:可能是酚酞溶液变质的缘故

乙:可能是氢氧化钠溶液与空气中二氧化碳反应的缘故

丙:可能是氢氧化钠与酚酞混合后与空气中氧气反应,使红色消失的缘故

丁:可能与氢氧化钠溶液的质量分数有关

【查阅资料】酚酞是一种常用酸碱指示剂,遇碱性溶液变红。

【讨论分析】

(1)甲同学提出猜想后,很快被小组同学否定了,其理由是。

(2)经过思考,大家认为乙同学的猜想也不正确,其理由是。

【实验设计】

(3)为验证丙同学的猜想是否正确,小组同学做了如下实验,请完成表中内容。

| 实验步骤 |

实验目的 |

现象结论 |

| ①用煮沸过的蒸馏水配制某氢氧化钠溶液。 |

。 |

溶液先变成红色,一会儿红色又消失。 丙同学的猜想不正确。 |

| ②取少量上述氢氧化钠溶液,滴入酚酞,然后在上方滴一些植物油。 |

。 |

(4)为验证丁同学的猜想是否正确,小组同学进行了如下实验探究,请回答有关问题。

| 实验方法 |

观察到的现象和结论 |

| 方案一:分别配制不同质量分数的氢氧化钠溶液,然后各取少量并滴加2滴酚酞溶液。 |

质量分数小的溶液中红色不消失,质量分数大的溶液中红色会消失,则证明 。 |

| 方案二:。 |

出现红色且不褪去,结论同上。 |

【知识拓展】

⑸若将质量分数为10%和20%的氢氧化钠溶液等质量混合,所得溶液中溶质的质量分数是。

A.10%B.15%C.20% D.30%

(7分)用下面的装置将一定量的CO2和CO的混合气体进行分离和干燥。图中的a、b、c、d均为活塞,可以控制气体的通过和液体的加入,实验前活塞均已关闭。请选择适宜的试剂完成上述实验。(仪器的固定装置已经省略)

可供选择的试剂有:①浓硫酸②稀硫酸③浓盐酸

④稀盐酸⑤澄清的石灰水⑥氢氧化钠溶液

实验分以下两步进行:(所选的试剂均用序号表示)

⑴关闭b、c,打开a、d,则甲中试剂为,丙中试剂为。若乙装置中的现象是,说明甲装置中反应是充分的。此步实验后收集到的气体是。

⑵在甲装置的分液漏斗中加入试剂②或④,关闭活塞(填写序号,下同),打开活塞,再经过丙装置后即可收集到另一种气体。此步实验中发生的反应方程式为。