图5示意黄土高原某地区考古挖掘出的古聚落遗址,遗址中有许多黄烧制的陶器。仰韶文化晚期,我国亚热带-暖温带界线南移。在人类活动和环境变化的双重影响下,该地区聚落向高处迁移。为避免坍塌,窑洞宽度须小于窑顶黄土厚度。据此完成11~13题。

11.仰韶文化晚期,该地区气候趋向( )

| A. |

冷湿 |

B. |

冷干 |

C. |

暖湿 |

D. |

暖干 |

12.仰韶文化晚期,该地区聚落向高处迁移是由于( )

| A. |

水土流失加剧,河床抬升 |

B. |

人口增长迅速,耕地不足 |

| C. |

蓄水技术提高,供水充足 |

D. |

土壤肥力下降,作物减产 |

13.龙山文化时期,该地区坡地的窑洞平面形态最可能是图6中的( )

| A. |

|

B. |

|

C. |

|

D. |

|

甲、乙两图所示区域分别是我国重要的商品农业生产基地。读图回答下列各题。

与甲区域相比,乙区域农业发展的区位优势条件有

①地广人稀 ②水热资源丰富 ③适于大规模机械化耕作 ④劳动力充足 ⑤耕地面积广大

| A.②④ | B.②③⑤ | C.②⑤ | D.①③⑤ |

甲、乙两区域共同面临的生态环境问题是

①土地荒漠化 ②水土流失 ③土壤次生盐渍化 ④湿地遭破坏 ⑤水资源短缺

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.④⑤ |

下表为“我国某五个省级行政区某年农业产值统计表”。读表完成下列各题。

| 省区 |

|||||

| 绝对数/亿元 |

|||||

| 总产值 |

种植业 |

林业 |

牧业 |

渔业 |

|

| ① |

1 571 |

732 |

78 |

921 |

13 |

| ② |

283 |

148 |

9 |

65 |

54 |

| ③ |

3 816 |

1 948 |

71 |

1 597 |

119 |

| ④ |

3 690 |

1 806 |

113 |

1 597 |

119 |

| ⑤ |

93 |

39 |

7 |

44 |

0 |

| 省区 |

|||||

| 绝对数/亿元 |

|||||

| 总产值 |

种植业 |

林业 |

牧业 |

渔业 |

|

| ① |

102 |

97 |

105 |

107 |

108 |

| ② |

99 |

99 |

97 |

107 |

93 |

| ③ |

105 |

1103 |

105 |

107 |

105 |

| ④ |

104 |

105 |

106 |

104 |

105 |

| ⑤ |

104 |

87 |

249 |

112 |

101 |

表中①~⑤省级行政区对应正确的是

| A.内蒙古、上海、江苏、四川、西藏 |

| B.上海、内蒙古、西藏、江苏、四川 |

| C.江苏、四川、内蒙古、上海、西藏 |

| D.四川、西藏、上海、内蒙古、江苏 |

五个省级行政区中,②省种植业相对指数为99,这说明

| A.地处边陲,社会经济落后,农业相对于上年减产 |

| B.气候干旱,农业减产 |

| C.草原广大,牧业指数上升 |

| D.非农业用地增长,农业用地减少 |

关于①③④⑤省级行政区农业发展的说法,正确的是

| A.①以山地牧业为主,农业多分布在河谷地带 |

| B.③渔业产值高,以近海养殖和远洋捕捞为主 |

| C.④南部和北部的农业差别大,南部热量足,种植业比例大,北部牧业比例大 |

| D.⑤面积最小,农业总产值最低 |

读“我国某区域图”,完成下列各题。

图示城市周围区域发展种植业的制约因素是

| A.土壤肥力 | B.热量 | C.水源 | D.光照 |

与同纬度我国东部地区相比,图示城市附近地区

| A.年太阳辐射总量高 | B.多洪涝灾害 |

| C.水能丰富 | D.森林分布广 |

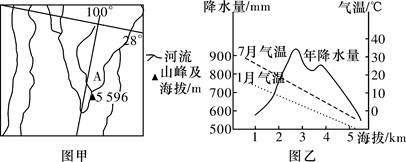

图甲为“我国某区域图”,图乙为“图甲中山地的气温、降水与高度的关系图”。读图完成下列各题。

图甲中山峰最可能位于

| A.天山山脉 | B.祁连山脉 | C.横断山脉 | D.长白山脉 |

图乙中年降水量最多的地点的海拔及气温年较差约为

| A.930米 10 ℃ | B.2 900米 10 ℃ |

| C.2 900米 35 ℃ | D.930米 35 ℃ |

如果在A河段建立大型水电工程,可能会造成的环境影响是

| A.明显减少河流的年径流量 | B.显著增加河流泥沙的下泄量 |

| C.降低库区地下水位 | D.增加地质灾害发生的频率 |

读“我国华北地区1954~2002年气温与降水量变化示意图”,回答下列各题。

华北地区降水量年际变化的最大值约为

| A.320毫米 | B.450毫米 | C.650毫米 | D.400毫米 |

2000年华北地区的年降水量小于350毫米,原因可能是

| A.夏季风强,向北推进快 |

| B.夏季风弱,向北推进慢 |

| C.气温高,蒸发量大 |

| D.雨季开始早,结束晚 |

华北地区气温变化趋势的可能影响是

①缩短农作物的生长期 ②减少植物病虫害 ③减少供暖的能源消耗 ④加剧水资源的供需矛盾

| A.①② | B.③④ | C.①④ | D.②③ |