1881年12月《花图新报》栽:“中国之设电线(电报线)也,始于同治十二年,由上海达吴淞,长三十余里,接连海底电线。……至中国自设之电线,则于同治十三年,由福州城内通至制造局,长三十六里。其经费出自中国,操持仍属西国。后因台湾有事,力筹防御,电线公司请于闽督……光绪七年,将造电之物料,运至台湾。自台湾府城直达大高(地名),约百里,皆电报局学生经办,无西人襄助。”从此段史料中可得出的正确历史信息有

①有线电报进入近代中国最早是在上海,由外国人创办②中国最初架设电报线时需要外国人技术上的帮助③近代中国完全由中国人自主创办的有线电报最早出现在台湾④台湾架设电报线最早是出于军事目的,而非民用。

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D①③④.

东汉南阳太守杜诗“造作水排,铸为农器,用力少,见功多,百姓便之”。“水排”主要应用于

| A.灌溉 | B.制瓷 | C.耕种 | D.冶铁 |

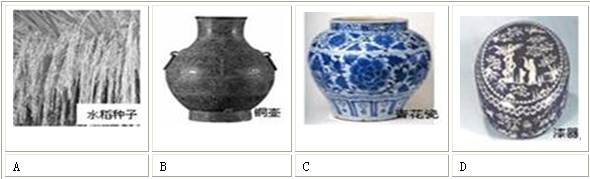

安徽六安双墩汉墓遗址被评为全国“2006年度十大考古新发现”之一。图2所列物品不可能由该墓葬出土的是()

旧中国北方地区流行这样的俗语“人生有三宝,丑妻薄地破棉袄”。从本质上反映了( )

| A.农业在社会经济中占重要地位 | B.农民生活富裕安逸 |

| C.以家庭为单位的小农经济特征 | D.商品经济极端落后 |

下列是从古诗"二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉"中读出的信息,其中错误的是

| A.农民生活艰辛 | B.土地兼并严重 |

| C.农副产品进入流通领域 | D.小农业和小手工业紧密结合 |

农耕技术的发明与改进,推动了农业经济的发展。比较两图,其中图(1)所示的耕作技术始见于

| A.战国 | B.秦 | C.西汉 | D.东汉 |