阅读下列材料

材料一 彦博又曰:“祖宗法制且在,不须更张,以失人心。”上(宋神宗)曰:“更张法制于士大夫诚多不悦,然于百姓何所不便?”彦博曰:“为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。”安石曰:“法制且在,则财用宜足,中国宜强,今皆不然,未可谓法制且在也。”彦博曰:“务要人推行耳。”安石曰:“若务要人推行,则须搜举材者,而纠罴软(不振作)偷惰不奉法令之人,除去之,如是则人心岂能无不悦。”

——《通鉴长编纪事本末》卷70

材料二 今之世,去先王之世远,所遭之变,所遇之势不一,而欲一二修先王之政,虽甚愚者,犹知其难也。然臣以谓今之失,患在不法先王之政者,以谓当法其意而已。夫二帝(尧、舜)、三王(夏禹、尚汤、周文王),相去盖千有余载,一治一乱,其盛衰之时具(备)矣。其所遭之变、所遇之势,亦各不同,其施设之方亦皆殊,而其为天下国家之意,本末先后,未尝不同也。

——王安石《上仁示皇帝言时书》

材料三 (司马光)曰:“……故夏遵禹训,商奉汤典,周守文武之法,汉修高祖之律,唐行太宗之制,子孙享有天禄,咸数百年。国家受天明命,太祖、太宗拨乱反正,混一区夏,规模宏远,子孙承之,百有余年,四海治安,……其法可谓善矣。先帝(宋神宗)以睿智之性,切于求治,而王安石不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使,遂至民多失业,闾里怨嗟。”

——《续资治通鉴长编》

请回答:

(1)据材料一,指出文彦博与王安石在“变法”与“人心”关系问题上的看法。

(2) 王安石说:“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰 ……何治安之世存之而能兴,昏乱之世虽有之亦不兴?盖用之与不用之谓也。”下列各项评述,符合引文内容与史实的是 ( )

| A.王安石认为任用贤才是兴国关键,他注重任人唯贤 |

| B.王安石认为任用贤才是兴国关键,但变法中用人不当 |

| C.王安石认为社会治安是兴国关键,变法中他加强保甲制度 |

| D.王安石认为社会治安是兴国关键,但他变法只重经济 |

(3)据材料二、三,指出司马光与王安石在变法问题上的分歧焦点。

(4)依据以上材料,谈谈你对这个问题的看法。

从某种层面上讲,历史就是解释。关于中国现代化的启动,史学界从中西关系的角度提出了不同的阐释模式。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:

现代化的历史进程,是人类社会从分散的地域性历史向整体世界历史发展的转变。17-18世纪,英国、美国、法国引领世界现代化的潮流;19世纪中后期,□□、□□、□□顺应了这一趋势;与此同时,中国也被卷入世界现代化的潮流。

——罗荣渠《现代化新论》

材料二:

材料三:

在破除一种视中国人无力实现自我转变而只能依靠西方引进现代化的偏见的同时,我们是否无意中又对中国历史形成了另一种偏见,即中国历史上只有那些已由西方历史经验所界定的导致现代性的变化才是值得研究的重要变化?

——(美)柯文《在中国发现历史》

中华文化的现代化既不是全盘西化,也不是中国传统文化的整体沿袭,而是传统文化的再造和新生,是西学与中学在体与用、内与外诸层面相互渗透,既相冲突又相融汇的再生历程。

——冯天瑜《中华文化史》

(1)根据材料一,写出空格中可以填入的三个主要国家。结合材料和所学知识,简要概括17世纪—20世纪初人类社会现代化历史进程所包含的主要过程。

(2)根据材料二,分别指出两幅漫画中西方人笔下的中国形象。结合史实对图2作简要评述。

(3)根据材料三,概括指出学术界在讨论中国现代化问题上的三种阐释模式。试选择其中一种阐释模式,用中国近代史上的重大事件加以扼要展开。

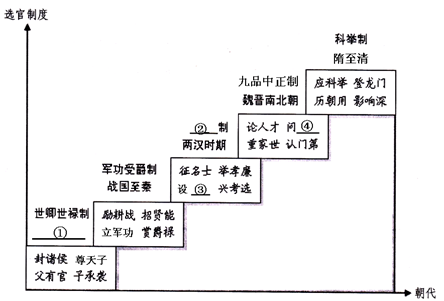

中国古代选官制度是支撑中国古代政治的重要柱脚,其科举制度也被西方人誉为“第五大发明”。阅读材料,回答下列问题。

材料一:《选官用人三字歌》

材料二:

通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……

——伏尔泰

中国的科举制度在英国已广为人知;在当时英国期刊文献和议会辩论中,竞争考试的观念均与中国有关;议会内外都认为考试制度是中国创立的制度,而且没有人加以否认;没有任何其它国家先于中国采用竞争性的文官考试制度,而且没有任何西方的个人、国家或种族声称其拥有考试制度的发展权。

——1855年,英国文官制度改革议院辩论记录

科举制度后为西方文官制度所借鉴,其对世界文明的贡献可与“四大发明”媲美。

——(美)威尔·杜兰《世界文明史·东方的遗产》

材料三:

科举制度是中国文明是的最好方面,但它需要移植一些西方的理念,适应变化了的现代生存环境。

——(美)丁韪良《中国环行记》(1896年)

(1)填写材料一中的图示①②③④。根据相关史实,概括指出中国古代选官制度在选官形式、标准、范围等方面的演变趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出科举制积极的文化影响,简析西方推崇科举制的内在动因。

(3)根据材料三并结合当时世界经济政治发展状况,简要概括中国科举制度需要“移植”西方的哪些理念。

[中外历史人物评说]

材料一主管经济工作的政务院副总理陈云周密策划,统一部署,调运和集中全国范围内的粮食、棉纱、棉布等重要物资,于1949年11月25日在全国各大城市集中抛售。连续抛售10天后,粮、棉等商品价格猛降30%到40%,各地市场趋向稳定。

——朱永红《五十年国事纪要》

材料二 1956年,在中共八大发言中,陈云提出了“三个主体,三个补充”的总体构想:主张在工商业经营方面,国家经营和集体经营是工商业的主体,一定数量的个体经营是补充;在生产计划方面,计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内进行的自由生产是补充;在流通领域,国家市场是社会主义的统一市场的主体,一定范围内国家领导的自由市场是补充。陈云把这种构想称之为“大计划小自由”。

——萧冬连《求索中国:文革前十年史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出建国初期所面临的经济形势及陈云的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括陈云所提构想的价值,并分析该构想未能推行的原因。

[20世纪的战争与和平]

材料一下图为1941年流传于美国的海报《美国,睁开你的眼》,画面中只有一个人的头部特写,他的眼睛被蒙住了,上面写着“一切照旧”,而画面背景中象征着法西斯的乌云已笼罩在了他的头上。

材料二 1942年2月,美国国会通过了《兵役法修正法案》,废止了其中关于禁止派兵赴西半球以外的规定。截止到战争结束,陆军人数由战前的500万扩展到1000万人;海军由不足50万人扩展到460万人,拥有的各类舰只由几千艘增加到91000艘,成为世界上最强大的海军;陆军航空队服役人数由30万扩展到230万,作战飞机由1500架增加到70000架。

——《轮椅总统罗斯福》

(1)根据材料一和所学知识,分析该海报发表的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国征兵政策变化的原因及影响。

[历史上重大改革回眸]

材料一(元世祖)中统元年(1260)七月,革除诸路行用钞法之弊,诏统一印造交钞,以丝为本。十月,又以银为本,印造发行元宝交钞,简称中统钞。面额分二贯文、一贯文、五百文、三百文、二百文、一百文、五十文、三十文、二十文、十文,共10种,法定银钞比价为钞两贯同白银一两。中统钞为唯一法定通货,通行全国。各路旧钞可到指定地点换用新钞。至元十二年(1275年),又废止南宋铜钱,以1∶50的比价收回南宋会子,换发中统钞,并发行“厘钞”二文、三文、五文作为辅币。1282年禁止金银私相交易,只可在各路官库兑换。……至元二十四年……印造发行“至元通行宝钞”(简称至元钞),从五文到二贯共11种面额,与中统钞并行,以中统钞五贯折至元钞一贯。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二(至正十年)下诏云:“以中统交钞壹贯文省权铜钱一千文,准至元宝钞二贯,仍铸至正通宝钱与历代铜钱并用,以实钞法。至元宝钞,通行如故。子母相权,新旧相济,上副世祖立法之初意。”十一年(1351年),置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱、印造交钞,令民间通用。行之未久,物价腾踊,价逾十倍。又值海内大乱,军储供给,赏赐犒劳,每日印造,不可数计。舟车装运,轴轳相接,交料之散满人间者,无处无之。昏软者不复行用。京师料钞十锭,易斗粟不可得。既而所在郡县,皆以物货相贸易,公私所积之钞,遂俱不行,人视之若弊楮,而国用由是遂乏矣。

——《元史》卷九七《食货志》五

(1)根据材料一,概括元初货币政策的措施。

(2)根据两则材料和所学知识,分析“至正变钞”失败的原因及其危害。