阅读下列材料:

材料1 王安石说:“今人才乏少,且学术不一,异论纷然,不能一道德故也,一道德则修学校,欲修学校,则贡举法不可变,……今以少壮时,正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此科法败坏人者致不如古”。

——《宋史·选举制》

材料2 ……以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历伤叙朝廷之位,而无官司可课试之方,监司无检察之人,守将非选择之吏,转徒之亟,既难于考绩;而游谈之众,因得以乱真。交私养望者,多得显官;独立营职者,或见排沮。故上下偷惰取容而已,虽有能者在职,亦无以异于庸人。

——王安石《临川先生文集》

材料3 ……不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰:“一贯”,曰“无言”,以明心见性之空言,代修已治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡四国乱,神州荡复,宗社丘墟。……

——顾炎武《日知录》

材料4 “经义之文”,流俗谓之“八股”。……股者,对偶之名也。……明初之制,可及本朝时事,以后功令并密,恐有借以自炫者,但许言前代,不及本朝。至万历中,大结止三四句,于是国家之事罔始罔终,在位之臣,畏首畏尾,其象已见于庆举之文矣。

——顾炎武《日知录》

回答:(1)根据材料1、2判断,王安石认为当时的科举和学校存在哪些问题?王安石是怎样改革科举和学校制度的?

(2)根据材料3、4,顾炎武思想主张与王安石有哪些相似之处?有哪些不同之处?

(3)就宋明科举与教育的实际作用谈谈你的认识。

(15分))【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,完成下列要求。

材料:如何消除选举腐败,19纪50年代(英国)试圈通过成立专门的委员会和检查选举过程,以期限制选举扁效现象.1852年和1853年两个法案挽定,贿选、恐吓选民属于刑事犯界,专门委员会审查选举过程,受理选举争议事件,上述措施均未产生明显效果。

1883年议会颁布《取缔选举舞弊及非法行为》,规定了选举费用的最高限额及其使用范围,由选举代理人,掌握选举费用,并及时监选官汇报全部账目。对选举中的贿选、款待、不正当形响等行为严加取缔。若违反上述法律,候选人剥夺竟选资格7年,选举代理人剥夺选举资格7年。

1880年选举中,全国的候选人共支出选举费1736781英镑,1885年降为1026645英 英镑,1900年降为777429英镑。不过这个法律仍有很多漏洞,某些财力充足的候选人可 以提前投资“培养”选区.因此法案实施后,明目张胆的舞弊行为虽有所减少,但远未绝迹。

—摘编自程汉大《英国政治制度史》

(1)根据材料,指出19世纪50至80年代的英国在遏制选举腐败方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析英国顽布《取缔选举舞弊及非法行为》法案的影响。 (9分)

(15分】【历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。

材料:20世纪二三十年代,由于外侵内战,中国农村经济黄条、民生月蔽的状况日益严重.一批有识之士纷纷为救活中国农村而加萦奔波,代表人物包括梁漱溟、英阳初、黄炎培等。史称“乡村建设运动”。

梁漱溟的邹平乡村建设实验最初从兴办乡农学校(不久改称民众学校)、成立农业合作社、改良农业这三个方面展开,体现的正是上述培育现代合格村民的思路。他创立的乡村建设研究陇来取了兴办乡农学校的方式来实施村民教育。1932年1月,训练布派师生300余人分赴各区乡,兴办乡农学校。这年冬天,全县共办起乡农学校91处,参加学习的村民3996人。乡农学校起初设在条件校好的大村,每区5-8处,后来发展列几个小村合办。乡农学校接受研究陇指导,学校擂导负全娜由训练布学生担任。村民学习以3个月为期,课程为三民主义、精种肉炼、识字、史地、乡村自卫、农业科技等。除正规乡农学校外,一些村立小学还附设了乡农夜校,教育对象为全村男女老幼,学习内容为识宇、时字、农业知识等。截至1933年冬,全县共开办了156处夜校,参加夜校的农民共5241人。另外,一些村还设立了女子禅或女校,向农村妇女传挽家事、卫生及育儿知识。

—宋乐顽《邹平的成年教育》第15期,1937年4月16日

(1)根据材料,归纳梁漱溟的乡村建设运动主要活动.(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价粱漱溟的乡村建设运动((9分)

阅读材料,完成题目要求。

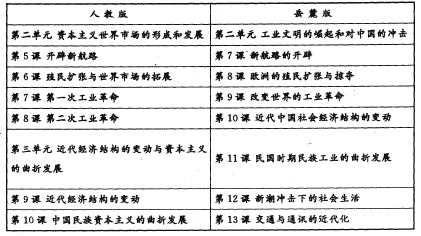

材料:高中历史教材必修II部分章节目录对比

根据上表所提供的两个版本的部分章节的目录,选取任一版本指出其体现的史观,并结合表格内容和所学知识进行说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨,层次分明)

(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:嘉靖《太康县志》:明期后期(幕富之家)男子服娜绮,女子饰金珠,是曹朴拟无涯,遗国家之禁也。”(明)范滚《云间据目妙》卷二:(松江)嘉、隆以来,牵门贵室。导奢导淫,博带儒冠,长奸长傲,日有奇闻登出,岁多祈事百端。”二伦教荡然,纲常已矣。

《莱使党杂著摘抄》:明中后期上海人陆样反对“对节则民可与富”的禁奢主张,认为“吴越之易为生者,其大要在俗奢、市易之利,……使其相率而为俭,则逐末者归农矣。”

材料二:十字军东征(1096年一1291年)更为意大利开启了新的对路,为欧洲带来了一股东方的奢华风,东征不仅使欧洲的贵族了解了东方的奢华,也为意大利人开碎了东方贾易的道路。奢侈消费在当时的意大利佛罗伦萨地区已经形成一股相当盛行的风气了。15世纪中期,意大利的许多城市都硕布了“禁奢条例分,企图限制人们的过度的消费,特别是在女性的服饰和宾会的用度方面。但是强烈的成荣心让人们无视这些法律的存在,每当上流杜会大摆是席或是举办各种社交活动时,宾客们的穿裁总是争芳斗艳,琳琅满目。

—范广寅《丈艺复兴时期的意大利奢侈消费》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国明朝中后期和十四、五世纪欧洲社会消费观的共同特点以及各自出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析这种消费观对中国和欧洲社会发展产生的共同不利影响。据此谈谈我们今天应该树立怎样的消费观?(10分)

材料一(元世祖)中统元年(1260)七月,革除诸路行用钞法之弊,诏统一印造交钞,以丝为本。十月,又以银为本,印造发行元宝交钞,简称中统钞。面额分二贯文、一贯文、五百文、三百文、二百文、一百文、五十文、三十文、二十文、十文,共1 0种,法定银钞比价为钞两贯同白银一两。中统钞为唯一法定通货,通行全国。各路旧钞可到指定地点换用新钞。至元十二年(1275年),又废止南宋铜钱,以1:50的比价收回南宋会子,换发中统钞,并发行“厘钞”二文、三文、五文作为辅币。1282年禁止金银私相交易,只可在各路官库兑换。……至元二十四年……印造发行“至元通行宝钞”(简称至元钞),从五文到二贯共11种面额,与中统钞并行,以中统钞五贯折至元钞一贯。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二(至正十年)下诏云:“以中统交钞壹贯文省权铜钱一千文,准至元宝钞二贯,仍铸至正通宝钱与历代铜钱并用,以实钞法。至元宝钞,通行如故。子母相权,新旧相济,上副世祖立法之初意。”十一年(1351年),置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱、印造交钞,令民间通用。行之未久,物价腾踊,价逾十倍。又值海内大乱,军储供给,赏赐犒劳,每日印造,不可数计。舟车装运,轴轳相接,交料之散满人间者,无处无之。昏软者不复行用。京师料钞十锭,易斗粟不可得。既而所在郡县,皆以物货相贸易,公私所积之钞,遂俱不行,人视之若弊楮,而国用由是遂乏矣。

——《元史》卷九七《食货志》五

(1)根据材料一,概括元初货币政策的措施。

(2)根掘两则材料和所学知识,分析“至正变钞”失败的原因及其危害。