山东邹平是“范公故里”,范仲淹青少年时期在邹平居住了整整20年。请看下列两则与范仲淹及其所处时代相关的材料:

材料一:北宋中期,东京一带流传着一句歌谣:“朝廷无忧有范君,京师无事有希文。”范君就指范仲淹,希文是他的字。范仲淹当年主持庆历新政,在审核各地官吏名单的时候,把庸碌无为的一笔勾去。他的助手富弼不同意,说:“你大笔一挥倒容易,哪里会知道这会害得他全家痛哭。”范仲淹坚定地说:“一家人哭,强如一路人哭!”他最终坚决罢免了那些不称职的官员。

材料二:宋仁宗时,枢密使田况对当时骑兵战斗力的描述,令人难以置信:有的根本不能披甲上马,有的骑马奔跑时挽弓不过五六斗,箭射出十几步就落在地上。

欧阳修在谈到北宋的军队时说,士兵宿营时自己的衣服都要有人扛着;每次领取口粮,也要找人扛送。

请回答:

(1)以上材料反映出了北宋中期的什么问题?

(2)材料中问题出现的原因有哪些?

(3)材料一中的问题是如何解决的?

(4)材料二所述问题范仲淹解决了没有?这个问题以后又是如何处理的?请结合史实说明。

官员财产公示制度是反腐倡廉、预防犯罪的有效手段。阅读下列材料,回答问题。

材料一诸葛亮和白居易自愿向世人公开自己的财产状况,但在封建社会为何无从推广,阻力究竟来自哪里?……孝文帝“反腐”主要依靠由中央直接派出“使者”进行纠察,唐、宋都相继沿袭,但“财产与收入不符”如何惩处,则带有很大的个人好恶和随意成分。

——夏炎《古代官员的财产公开方式》

材料二英国是最早对官员财产公示进行立法的国家,1883年,议会通过《净化选举,防止腐败法》。……1978年,美国政府颁布了《政府官员行为道德法》,1989年,又修订为《道德改革法》。它规定:总统、副总统、国会议员、联邦法官以及行政、立法和司法三大机构的工作人员,必须如实填写财产,由新成立的道德署收存,总审计长负责审查。若存在灰色收入,就会被治罪。财产报告向全社会公开,任何人都可以查阅。

——刘植荣《外国公务员如何公示财产》

材料三 1948年8月,国民党高层会议在庐山召开,蒋经国提出“公示高官国外财产”的建议,蒋介石不敢同意。

——苏州生《评蒋介石父子“官员财产公示”之争》

(1)你认为中国封建社会财产公示制度无从推广的主要阻力有哪些?据材料一指出封建统治者反腐采用的是什么制度?其反腐效果不佳的主要原因是什么?

(2)材料二体现了法国启蒙思想家的哪些原则?指出英国能率先对官员财产公示进行立法的政治前提。据材料二和所学知识,概括美国财产公示制度能成功推行的原因。

(3)结合时代背景,指出蒋经国提出官员财产公示的目的。蒋介石不敢同意的主要原因是什么?

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“在中国长达数千年的历史中,曾有过三次……大革命。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了中央集权制的 帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次则发生在1949年,它建立了共产党领导的政权。”阅读下列材料,回答问题。

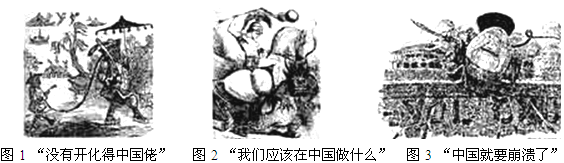

材料一图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。

材料二凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而至……革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认赔还之责,不变更其条件……凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出爆发辛亥革命的外部原因。

(2)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料二和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 1900年10月16日英国和德国就中国问题签订《英德协定》,相约遵守下列原则:“第一,将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他正当经济活动,自由开放,毫无差别。此为列强之共同永久利益;两国政府相约凡其势力所能及,对于一切中国领土均应遵守此原则。第二,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归。第三,若他国利用中国现时之纷扰,无论用何种方式,欲获得领土利益时,两缔约国关于为保护本国在华利益所采之步骤应保留初步之谅解。第四,两国政府应将本协定通知其他关系列强,如奥、法、意、日、俄、美等国,并请其接受本协定所采之原则。”

意大利和奥地利表示“深愿接受”此协定,“毫不踌躇而赞同之”。日本此时正“不安达于极点”,不仅表示“赞同此协定”,而且还愿意“加入此协定”。美国政府的答复则是,接受前两条,对第三条则无需表示任何意见,法国附和美国答复之内容。俄国声称对第一条“表示欢迎”,第二条尤与俄国的意旨相符,因为俄国政府在此次纷扰之初,即曾首先倡导将保全中国的完整和“旧国家制度”,作为对华政策的基本原则。

——摘编自《德国外交文件有关中国交涉史料选译》

(1)说明1900年前后列强对华政策的转变及其实质,并指出列强提出或接受《英德协定》的原因。

(2)简要分析《英德协定》对中国局势的影响。

东北亚地区的和平与发展符合时代的主题。阅读材料,回答问题。

材料一(甲午)战争的结果使日本一跃而为新兴的军事强国,挤进了帝国主义的行列,构成对朝鲜和中国安全的威胁,进而纵横捭阖,与西方强国争权夺利。

日本对于三国干涉还辽,强迫它交出已到手的赃物,引为奇耻大辱,认定日、俄为争夺朝鲜和中国东北迟早必出一战。1904年2月,日、俄双方相互宣战。

――摘编自丁铭楠等《帝国主义侵华史》

材料二 1905年,日、俄签订《朴茨茅斯和约》。其主要内容有:俄国承认日本在朝鲜的政治、军事、经济的绝对利益;俄国自中国东北搬兵,除辽东半岛外,东北的一切地方均交还中国;俄国将辽东半岛的租借权、南满铁路及有关特权均无偿转让给日本。

――摘编自赵建民《日本通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出甲午战争前日本利用什么机会出兵朝鲜;说明甲午战争后日俄矛盾日趋尖锐以致引发战争的原因;分别归纳这两次战争对东北亚地区政治格局的影响。

—份护照

《天津条约》签订后,游历护照开始出现。通商口岸的外国人从领事馆取得护照,经当地海关道盖印,即可凭此护照进入内地游历。以下是一份护照的主要内容:

本领事遵行两国议定和约章程第八款,内载:准许法国人请照赴内地游历等因。兹有本国人名□□请照赴十八省游历,本领事深知系我国良民,为此给照,准其前往。故请烦大清执政大臣及各省文武官员验照放行,丝毫不得留难,并望以宾礼相待,随时照料,庶臻妥协,以示照给本咸遵约章毋违,永垂不朽也。

问题:

(1)除法国外,与清政府签订《天津条约》的还有哪些国家?

(2)你认为当时外国人持这类护照游历有哪些弊端?