阅读下列材料:

材料一 穆罕默德·阿里率领埃及人民抵御了英、法的殖民主义侵略,但是他也经受了西方工业文明的洗礼。他审时度势,认识到“应向西方寻找发展的钥匙”,“真正的独立需要有一支能够抵抗西方入侵的现代化军队,而现代化军队需要建立起现代化工业,以提供必要的军事装备”

材料二 以林则徐为代表的中国地主阶级改革派,对阿里改革评价很高。林则徐的《四洲志》、魏源的《海国图志》,对埃及的政治、经济、军事、文化作了全面介绍,对阿里内政和对外扩张作了评述。魏源说,阿里“甚聪明,尤灭弄权之骁骑”;招士通商,训练阵法与列国无异。

请回答:

(1)根据材料一的内容,结合所学知识,谈谈你对阿里改革性。

(2)材料二中魏源对阿里的评价中所说的“尤灭弄权之骁骑”“招士通商,训练阵法与列国无异”分别指的是什么?

(3)试举例说明阿里是如何向西方学习的?

阅读下列材料,回答问题。

材料一从美利坚合众国形成的过程和背景来看,美国的立国经验是独特的。首先,和西方大多数国家不一样,美利坚合众国的建立不是自上而下,而是自下而上完成的,国家体系的形成是先有州而后才有国家。其次,“州”的地位的演变,一直是这个国家形成过程中的关键,州先由殖民地上升为独立之“邦”,后又降格为从属于联邦的成员,不管其地位如何演变,但始终都保持着相当的独立性。再次,由于合众国直接脱胎于“联合殖民地”,因此这种联合的程度和方式作为一种标志,不仅划分了这个国家形成过程中的不同阶段,也在一定程度上决定了这个国家组织和结构的形式,而与其他任何国家不同。

——何顺果《美国史通论》

材料二进入19世纪后,德意志各地的资本主义逐步发展……1815年起,德意志人民要求实现国家统一的斗争不断高涨。…….俾斯麦出任普鲁士首相后,认为“当代的重大问题不是议论和多数人投票能够解决的,有时候不可避免的,要通过一场斗争来解决,一场铁与血的斗争。”以统一为名限制自由,调和君权与资产阶级间的矛盾,利用普鲁士的经济优势,于1864年击败丹麦,1866年击败奥地利,成立北德意志联邦。1870~1871年在普法战争中击败法国,兼并南德诸邦。1871年1月18日 ,普鲁士国王威廉一世在法国的凡尔赛宫加冕为德意志帝国皇帝,俾斯麦任宰相,普鲁士通过王朝战争最终实现德意志的统一。

——摘编自《世界近现代史》(上册)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出独立后的美国实行“联邦制”的原因。

(2)依据材料二,概括1871年德意志实现统一的因素。

(3)依据材料和所学知识,指出国家统一与民族兴亡的关系。

幸福指数是衡量一个国家现代化程度和民生改善程度的重要指标之一,古希腊哲学家亚里士多德说:“幸福就是我们寻找的最好东西,也是完满的目的。”不同的地区,不同的时代,人们对幸福的理解也不同。某中学学生探究小组收集和整理了下表中的内容。请你根据下列表格中的内容回答关于幸福观的有关问题。

| 中国 |

西方 |

|

| 古代 |

1.不断提升美德的过程就是追求幸福的过程。“一箪食,一瓢饮”能够修得高尚品德,这样的苦行值得赞颂。 2.“多子多福”是幸福的显著标志。“不孝有三,无后为大”,家族“香火”的旺盛是个人幸福的体现。 |

1.苏格拉底把由理性指导的精神满足当做最高幸福,视情欲为一时快乐之下的痛苦。他提出“知识即美德”。 2.中世纪的欧洲,人们普遍认为,人类的幸福来自上帝的恩赐,而物质享受只是世俗的、虚幻的幸福。 |

| 近现代 |

近代的中国人,对幸福的理解似乎更多样。有人把国家的富强独立当做终身幸福而奋斗,而新文化运动以来的年轻人却认为幸福就是自由、平等地追求自己所渴望的东西,比如婚姻、学业、事业。 |

19世纪的西方,享乐幸福论流行,主张物质需要的满足高于一切。费尔巴哈认为“幸福只是某一生物能够无阻碍地满足关系到它的本质和生存的特殊需要和追求”。 |

| 当代 |

改革开放前,人们普遍接受幸福与物质追求相分离,“越穷越光荣”。改革开放后,很多人把财富的多寡看作幸福与否的标准。“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿坐在自行车上笑”成为2010 年的流行语。 |

经济发达的西方社会,人们依然相信为自身谋取各种物质利益是幸福的保证,同时有些人已经把眼光投向社会弱势群体,帮助他人,实现个人社会价值被当做个人幸福的体现。 |

(1)从上述材料看,古代中西方的幸福观有何共同之处?

(2)近现代中西方幸福观发生了怎样的改变?结合时代背景,从政治、经济、思想方面分别分析影响近现代中西方幸福观发生改变的原因。

(3)根据材料,你认为有哪些因素会影响社会幸福观的形成?

阅读下列材料:

材料一 这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的惟一可行的方法。由于具有自然属性的世界正被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——[美]罗伯特· E· 勒纳《西方文明史》

材料二孟德斯鸠:政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人,或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

伏尔泰:难道农民的儿子生来颈上带着圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?……一切享有各种天然能力的人,显然是平等的。……除了法律以外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。

材料三人人享有自由平等的权利而不论其出身。人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护和受法律制裁各方面的平等。政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。随着政府职位诱惑力的加大,人民应采取更有力的监督手段。人们在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——卢梭《社会契约论》

回答:

(1)依据材料一,分析启蒙运动的起因。

(2)依据材料二,归纳两位启蒙思想家的主要思想,并分析其意义。

(3)依据材料三回答,卢梭在国家学说、人权学说、法治学说诸方面,各提出了什么主张?

阅读材料,完成下列要求。

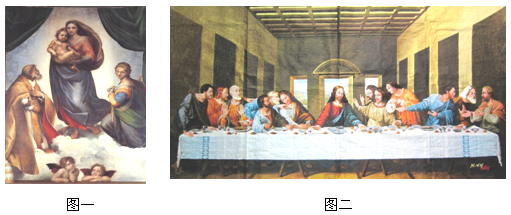

材料一下面两幅图片为同一时期的美术作品

材料二“灵魂得救只需靠个人虔诚的信仰,根本不需要教会的繁琐仪式。上帝的恩典是上帝给人的礼物,只有上帝才能赦免罪人。信徒得救不靠行为,全凭信仰。要得救上天堂,不靠教会或行善,更不靠赎罪券。”

——《路德选集》

材料三在(宗教改革)不长的时间后,1581年7月,新教缔造了人类历史上第一个共和国——荷兰共和国,紧跟其后的英国清教徒(基督新教中加尔文主义者)在1649年将查理一世推上了断头台,成立了共和国,1688年经过光荣革命,迎来了新教国王,实行了“君主立宪”的宪政体系。……1620年为反抗宗教压迫而逃往北美的清教徒,在大洋彼岸建立了自己的家园。1776年,缔造了一个……美利坚合众国。意大利从文艺复兴开始一直四分五裂,在1870年才成为一个统一的王国。1946年才成立民主共和国。法国在文艺复兴、启蒙运动后,却出现了一个混乱不堪、草菅人命、革命恐怖和专政暴力为特征、令文明世界非常尴尬的法国大革命,在法国大革命期间出现了革命专制、君主立宪、恐怖统治、自由共和等多种政体,最后以拿破仑的军事独裁、帝制告终。1848年建立了短暂的第二共和国,1870年才建立了比较成熟的第三共和国。

——摘编自曼德:《中国需要的不是文艺复兴而是宗教改革精神》

材料四启蒙运动时期体现出一个显著的特征: 人们热切地从各个层面来审视宗教信仰。虽然基督教在很多方面受到抨击, 抨击者本身却潜心研究宗教信仰和神学一直在探讨的问题……人们考察宗教信仰的基础, 运用启蒙运动的基本方法和观念来求得答案。宗教批判者和宗教学者充分运用理性、比较分析和历史研究的方法……确实, 18世纪下半叶, 法国启蒙运动开启了使法国社会世俗化和非基督教化的运动, 但他们对待宗教的态度只是启蒙人士所持的多种宗教观中的一种。启蒙运动的一个特点是强烈地要求实行宗教宽容。

——摘编自彼得·赖尔等编《启蒙运动百科全书》

(1)概述材料一中两幅作品的共同特点。

(2)材料一、二所反映的思想本质上有何相似之处?两则材料所反映的历史事件之间有何内在联系?

(3)材料三的作者是分别如何评价文艺复兴和宗教改革的?对此,你有何看法?

(4)据材料四结合所学知识,分析启蒙运动在打破宗教神学束缚上所起的作用。

阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一孙中山的和谐社会思想源于中国古代的大同思想和西方的一些社会主义思潮。他对此不仅倍加赞赏,并经常将其作为论证和谐社会的依据。孙中山要构建的是一个政治上实行全民政治,人民当家作主,地位平等;经济上均衡协调发展,实行物产归公,人民均富,人民共享社会发展成果;思想上树立以博爱为核心,为众人服务的新道德的和谐社会。

——摘编自陈雪珍 刘焕明《孙中山对和谐社会的探求》

材料二

材料三一旦社会占有了生产资料……社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。……只有按照一个统一的大的计划协调地配置自己的生产力的社会,才能使工业在全国分布得最适合于它自身的发展和其他生产要素的保持和发展。

——《马克思恩格斯选集》

我国的经济管理体制权力过分集中,应该有计划地大胆下放。……我们实现四个现代化,离开了国际的合作是不可能的。……不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段。

——《邓小平文选》

(1)根据材料一,概括孙中山“和谐社会思潮”的特点。

(2)依据材料二,指出中国革命道路的变化,并分析其原因。

(3)依据材料三结合所学知识,概括邓小平理论对马克思主义的继承与发展。综合上述材料,归纳近代以来思想理论成果的共同特征。