阅读下列材料,请完成(1)~(4)题。

材料一:沙皇亚历山大二世曾说过:“我不愿农民过得优厚,但我要仿止俄国暴动。我认为,我们把农民同土地割裂会点燃俄国。假使要我签字连同土地一起解放农奴,我宁肯把手指砍掉。”

——《苏联史》

材料二:对自己全部土地仍保持所有权的地主,在农民向他履行规定的义务的条件下,让农民长期使用他们所居住的房屋、法令中所规定的义务,在这种过渡下的农民称为暂时义务农。

——《俄国1861年改革法令》

材料三:农民这样获得一定数量的私产后,因为赎买了土地,他们就摆脱了对地主的义

务,而成为拥有完全自由的农民。

——《俄国1861年改革法令》

材料四:农民未能正确理解陛下所赋予他们的权利,他们还有希望获得绝对的自由,并完全占有贵族的土地。……只有采取强制及严厉手段,才能使农民相信地主的要求是合法的。——《1862年沙皇政府第三厅报告》

(1)材料一中,亚历山大二世心理上的矛盾是什么?为什么产生这种矛盾心理?

(2)据材料二、三,说明这两种农民在权利方面的区别。

(3)材料三中对农奴法律地位变化的结论是否符合实际?

(4)依据材料四,说明1861年改革的目的。

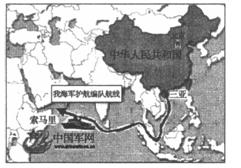

2009年10月19日中国青岛籍货轮“德新海”号在印度洋索马里东海岸附近水域遭海盗劫持,引发了人们对全球化形势下国际交通安全问题的关注。阅读下列材料:

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、美国人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合给美洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多……东西两半球的不同文化圈的汇合,开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。 ——黄邦和《通向现代世界的500年》

材料二 美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,(使)非洲变成商业性的猎获黑人的场所。

——摘自马克思《资本论》

材料三 索马里位于非洲大陆最东部的索马里半岛,1991年,当地的索马里政府被推翻。之后,这个非洲之角的国家一直处于战乱状态。

由于贫困和连年的战乱等原因,亚丁湾、索马里海域的海盗问题日益严重,威胁了国际重要航道的安全。联合国安理会依据《联合国宪章》做出决议,授权外国军队与索马里过渡政府合作打击海盗。

目前,已有欧盟、美国、俄罗斯、印度、中国等派出舰只在亚丁湾加强巡逻。

——新华网消息

材料四“如果由干害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的。”

“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷。”

请回答:

(1)依据材料一,归纳新航路开辟的影响。(6分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析索马里海盗猖獗的原因。(4分)

(3)结合材料四的两种观点,谈谈你对经济全球化的看法。(6分)

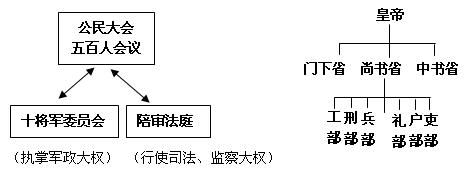

自古以来,各国发展中出现过多种各具特色的政治模式。读下面的材料,回答问题。

材料一

请回答:

(1)指出材料一中的政治模式各是什么?

材料二 17~19世纪,随着资本主义的发展和资产阶级力量的壮大,封建主义的基础受到猛烈冲击,封建专制制度在资产阶级革命和改革中动摇。欧美的主要国家英国、美国、法国和德国等国经过艰苦的斗争,先后建立起资产阶级代议制……尽管各国资产阶级代议制产生的时间不同,每个国家又会由于国情差异所呈现的特点各异,但核心思想是致的。

——百度网

(2)依据材料二,概括指出西方确立代议制民主的主要原因。列举英、德、美三国的史实说明其“由于国情差异所呈现的特点各异”。

材料三新中国60年民主政治的发展是一个不可分割的延续过程。改革开放前30年的民主建设为中国特色的社会主义民主政治搭建了基本的制度框架,后30年我们在民主政治方面取得的巨大成就,是在前30年前民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。没有前30年的民主存量,就不可能有后30年的民主增量。

——俞可平《60年来中国的民主政治建设》

(3)结合所学知识说明,改革开放前30年搭建的“基本的制度框架”有哪些?

改革开放后30年实现的“民主增量”又有哪些?

阅读下列材料,回答问题(共18分)

材料一:英国学者威尔斯说:“(7-9世纪)当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中时,中国人的思想却是开放的、兼收并蓄而好探求的。”英国科学家李约瑟也说:“中国在3世纪到13世纪之间保持了一个西方所望尘莫及的科学知识水平。”“……现在科技赖以存在的发明一半来自中国……”但他也指出:“欧洲16世纪以后,就诞生出现代科学……而中国文明却没有能够在亚洲产生与其相似的现代科学。”

材料二:下列是关于中国古代科技发明世界地位变化的统计表:

| 年代 |

科技发明(件) |

中国 |

世界其他国家 |

||

| 件 |

% |

件 |

% |

||

| 公元1-400年 |

45 |

28 |

62 |

17 |

38 |

| 公元401-1000年 |

45 |

32 |

71 |

13 |

29 |

| 公元1001-1500年 |

67 |

38 |

57 |

29 |

43 |

| 公元1501-1840年 |

472 |

19 |

4 |

453 |

96 |

16世纪以前,中国科学技术的发展在世界上占绝对领先地位,特别是隋唐和宋元时期,出现了影响世界历史进程的科技成果。而16世纪以后中西方科技发展则发生了逆转。

请回答:

(1)隋唐以来影响世界的三项伟大科技成果的发明是怎样完成和发展的?

(2)请你根据所学知识,归纳中国古代科技高度发达的原因。

(3)依据上述材料,结合所学知识概括16世纪以后中国科技发展的状况,并分析出现上述状况的主要原因有哪些?

阅读下列材料,回答问题(共18分)

材料一:仁者爱人。己所不欲,勿施于人。为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。……子为政,焉欲杀?子欲善而民善矣。 ——《论语》

材料二:春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料三:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——《朱子文集》

材料四:“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。” ——李贽

材料五:黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业。黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;明末清初的思想家们主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,并身体力行。

请回答:

(1)概括材料一孔子的思想观点。

(2)根据材料二概括董仲舒的主张。这一主张的实施产生了什么影响?

(3)根据材料三指出宋代儒学的新发展及产生的消极影响?

(4)依据材料四,指出儒家思想在明清时期发生了什么变化?

(5)根据材料五指出明清时期,儒家思想发展到新的阶段,其最突出的思想主张是什么?结合材料五概括指出这种思想主张在政治、经济和学术方面的表现。

阅读下列材料:

材料一:

材料二:

以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于是稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。 ——《贞观政要》

材料三:

据载,洪武十三年,明太祖废除宰相。洪武十七年九月十四日至二十一日,这八日中送呈皇帝的奏章共1660件,涉及3391件政事。

请回答下列问题:

(1) 专制主义中央集权制度的加强必须要解决两对矛盾,这两对矛盾分别是什么?依据材料一,简要分析概括相权的变化过程。

(2)有人认为唐朝的三省六部制下的政治是“皇权下的民主”,试结合材料一、二分析该观点形成的原因?

(3)上述材料反映了中国政治制度发展的什么趋势?这种趋势对中国社会产生了什么影响?