( 12分 ) 为探究乙炔与溴的加成反应,甲同学设计并进行了如下实验: 先取一定量工业用电石与水反应,将生成的气体通入溴水中,发现溶液褪色,即证明乙炔与溴水发生了加成反应。

b

b

b

b

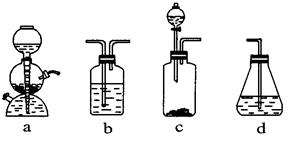

(电石、水) ( ) ( ) ( 溴水 )

乙同学发现甲同学实验中,褪色后的溶液里有少许淡黄色浑浊,推测在制得的乙炔中还有可能含有少量还原性的杂质气体。由此他提出必须先除去之,再与溴水反应。

请回答问题:

( 1 ) 写出甲同学实验中两个主要的化学方程式 _______________________________ 。

( 2 ) 甲同学设计的实验 ________ ( 填“能”或“不能” ) 验证乙炔与溴发生加成反应,其理由是 __________________________________________ 。

a. 使溴水褪色的反应,未必是加成反应

b. 使溴水褪色的反应,就是加成反应

c. 使溴水褪色的物质,未必是乙炔

d. 使溴水褪色的物质,就是乙炔

( 3 ) 乙同学推测此乙炔中必定含有的一种杂质气体是 ________ ,它与溴水反应的化学方程式是 __________________________ 。验证过程中必须全部除去。

( 4 ) 请你选用上列四个装置 ( 可重复使用 ) 来实现乙同学的实验方案,将它们的编号填入方框,并写出装置内所放的化学药品。

( 5 ) 为验证这一反应是加成而不是取代,丙同学提出可用pH试纸来测试反应后溶液的酸性,理由是什么?

(本题共12分)

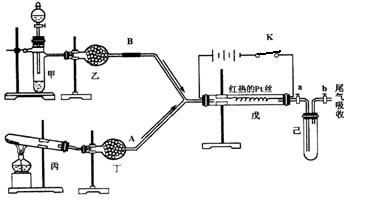

下图是某化学兴趣小组进行丁烷裂解的实验流程。(注:CuO能将烃氧化成CO2和H2O,G后面装置与答题无关,省略铁架台等。)按下图连好装置后,需进行的实验操作有:①给D、G装置加热;②检查整套装置的气密性;③排出装置中的空气等……

(1)这三步操作的先后顺序依次是(写编号);

(2)简要说明排空气的方法和证明空气已排尽的方法;

(3)B装置所起的作用是;

(4)假定丁烷按C4H10→C2H6+C2H4和C4H10→CH4+C3H6的方式完全裂解,当(E+F)装置的总质量比反应前增加了0.7g,G装置的质量减少了1.76g,则丁烷的裂解产物中,甲烷与乙烷的物质的量之比为。(假定流经D、G装置中的气体能完全反应)

若对E装置中的混合物再按以下流程实验:

(5)分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:ⅠⅡ,Na2SO3溶液的作用是(用离子方程式表示)。

(6)D的结构简式是。

(本题共12分)

某化学课外小组设计了如下图所示的装置进行实验。图中箭头表示气体流向。A表示一种纯净、干燥的气体,B是另一种气体,反应进行一段时间后,装置己中有红棕色气体生成。实验中所用的药品和干燥剂只能从下列物质中选取:Na2CO3、NaHCO3、MnO2、Na2O2、NaCl、无水CaCl2 、NH4HCO3、碱石灰等固体和蒸馏水。

根据图中装置和反应现象请回答:

(1)丙中发生反应的化学方程式为。

(2)丁中的干燥剂应选 ________,不选另一种干燥剂的由。

(3)甲中发生反应的化学方程式为。

(4)戊中发生的主要反应的化学方程式为____________________,此反应是________(吸热、放热)反应,能证明你的判断的现象是。

(5)当己中充满红棕色气体后,停止给丙加热,并关闭a、b两个活塞,若将己浸入冰水中,则已中会出现的现象是:______________,产生此现象的原因:。

(4分)Ⅰ:一化学兴趣小组的同学通过如下实验提取海带中的碘:

①粉碎海带,加一定量的氢氧化钾溶液后高温灰化;②用水浸泡海带灰,过滤;③用盐酸酸化滤液,加入碘酸钾(KIO3)氧化溶液中的碘离子(I—),生成碘单质;④用四氯化碳溶液萃取水溶液中的碘。

请回答下列问题:

(1)实验步骤③中的离子反应方程式为

(2)实验步骤③中也可用H2O2代替KIO3,离子方程式为:

。

(3)检验用四氯化碳萃取碘后的水溶液是否还有碘单质的实验方法是。

(共6分)II:从

| A.乙烯 | B.乙酸 | C.葡萄糖 | D.纤维素 E.油脂 |

F.蛋白质六种有机物中选择合适的物质,将其字母序号填在空格内。

(1)属于烃类的是。

(2)能与乙醇发生酯化反应的是。

(3)植物通过光合作用直接生成的有机物是。

(4)肉、蛋、奶等富含。

(5)能作为制造肥皂的原料是。

(6)棉花、甘蔗渣的主要成分是。

实验室可以用下图装置进行CO还原赤铁矿(主要成分为Fe2O3)并测定其中铁的含量的实验(假设杂质不参与反应)。请回答下列问题:

(1)该实验中炼铁的方法是________(填字母)。

| A.热分解法 | B.热还原法 |

| C.电解法 | D.湿法冶金 |

(2)实验开始后,B中的现象是____________________,A中反应的化学方程式是________________________________________________________。

(3)写出铝和Fe2O3反应的化学方程式演示实验引发该反应的方法是

(4)若样品的质量为3.6 g,通入足量的CO充分反应后,B增重2.64 g,则样品中铁的质量分数为______ (结果保留一位小数)。

今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、Al3+、Fe3+、Mg2+、Ba2+、NH、Cl-、CO、SO,现取两份100 mL溶液进行如下实验:

①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02 mol,无沉淀生成,同时得到溶液甲。

②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,质量为1.02 g。

③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65 g。

根据上述实验回答:

(1)一定不存在的离子是__________________,不能确定是否存在的离子是__________。

(2)试确定溶液中肯定存在的离子及其浓度(可不填满):

离子符号________,浓度_________________________;

离子符号________,浓度_________________________;

离子符号________,浓度_________________________。

(3)试确定K+是否存在________(填“是”或“否”),判断的理由是_______________。