第二次鸦片战争后,清政府内部的“体用之争”的焦点是:

| A.要不要维护封建的政治制度 | B.要不要维护封建伦理纲常 |

| C.要不要学习西方的先进生产技术 | D.要不要抵抗列强的侵略 |

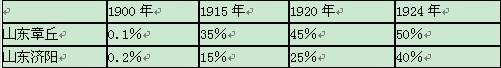

19世纪后期,青岛、烟台开埠通商,引发了山东省经济结构的调整。下表是章丘、济阳在20世纪初花生种植面积占耕地百分比变化表。下列说法正确的有

①农产品商品化程度提高②自然经济完全解体

③两地经济融入世界市场 ④经济作物种植比例上升

| A.①②④ | B.①③④ | C.①④ | D.②③④ |

某部电视剧以唐代的历史为背景,其间很多故事情节发生于长安“市”上,以下是电视剧中 “市”的场景,其中不符合历史真实的是

| A.“市”的四面建有围墙 | B.“市”门在白天定时开闭 |

| C.“市”门内外店铺林立 | D.“市”里有专职管理的官员 |

1915年,在巴拿马泛太平洋万国博览会上,张裕公司生产的白兰地、红葡萄酒、雷司令等产品荣获金质奖章。当时以张裕公司为代表的中国民族工业迎来了短暂的春天,下列有关“短暂的春天”的表述正确的是

| A.是清政府放宽对民间设厂限制的结果 |

| B.发展最快的是纺织业和酿酒业 |

| C.受到当时政治革命的推动 |

| D.使中国民族工业逐步走上独立发展的道路 |

明朝时嘉兴石门镇有油坊工场二十家,“杵油须壮有力者… … 镇民少,辄募旁邑民为佣。……而赢。”这一记载反映的实质是

| A.当地人口严重不足 | B.当地工商业经济发展 |

| C.当地商品经济渗入农村 | D.当地出现资本主义萌芽 |

随着社会经济的发展,一种新的艺术形式在绘画领域兴起,这一流派的画家们主要是由一些青年画家组成,他们借助当时光学研究领域的新成就,探讨如何用光和色米描绘外部世界。这个美术流派是()

| A.新古典主义 | B.印象画派 | C.浪漫主义 | D.现实主义 |