中国抗日战争的胜利为民主革命在全国的胜利奠定了坚实的基础,这一结论的依据是

| A.民族自尊心和自信心大大增强 | B.中国的国际地位空前提高 |

| C.人民民主力量得到壮大 | D.国民党反动派势力削弱 |

1913年北洋政府农商部颁布条令:“自今为始,凡隶届本部之官业,概行停罢,或予招商顶办。”此政策可能引发

| A.政府加大投资力度 |

| B.列强对华商品输出量锐减 |

| C.官办企业私营化 |

| D.工厂倒闭国家经济动荡 |

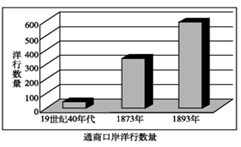

如图反映的是鸦片战争后,从事对华贸易的机构——洋行在各通商口岸设立的情况。对此认识正确的是( )

①反映了列强商品输出的要求

②便利列强对中国的经济掠夺

③表明中国逐步卷入世界市场

④反映了列强资本输出的要求

| A.①③ | B.②③④ | C.②④ | D.①②③ |

清人钱泳在《履园丛话》中认为:“凡置产业,自当以田地为上,市廛次之,典当铺又次之。”与此认识相关的社会背景是()

| A.当时国内商品经济繁荣 |

| B.农民承担的封建地租沉重 |

| C.政府倡导重农抑商 |

| D.国家推行海禁政策,闭关锁国 |

清代《景德镇陶录》载:“坯房发给人工(工钱),其为地下印利、做坯等工,则皆四月内给值,十月杙满(补足),年终再给少许;其为画作上工,则按五月端节、七月半、十月半及年竣分给。”对此解读正确的是()

①陶瓷业的分工较细

②陶瓷业存在雇佣关系

③工人领取计件工资

④工钱发放因工种而异

| A.①②③ | B.②③④ |

| C.①②③④ | D.①②④ |

下列各项史实与结论之间关系正确的是( )

| A.商鞅下令“为田开阡陌封疆” 废除了封国采邑制,强化了中央集权。 |

| B.孝文帝实行“三长制”,使地方豪强失去对大量依附人口的控制,激化了地方与中央的矛盾。 |

| C.王安石推行“青苗法” 既增加了国家财政收入,又使农民免受高利贷盘剥。 |

| D.康熙帝与沙俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定了中俄西北段边界。 |