(8分)能源是现代文明的原动力,通过化学方法可以使能量按人们所期望的形式转化,从而开辟新能源和提高能源的利用率。

(1)氢气在燃烧时,放出大量热量,说明该反应是_________________热反应,这是由于反应物的总能量_________________生成物的总能量;从化学反应的本质角度来看,是由于断裂反应物中的化学键吸收的总能量__________________________________________________形成产物的化学键放出的总能量。

(2)氢气被公认为是21世纪代替矿物燃料的理想能源,5.2 g氢气燃烧时放出286 kJ热量,而每千克汽油燃烧时放出的热量为46000 kJ。试据此分析氢气作为能源代替汽油的优势:_____________________________________________________________________________。

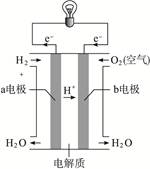

(3)通过氢气的燃烧反应,可以把氢气中蕴含的化学能转化为热能,如果将该氧化还原反应设计成原电池装置,就可以把氢气中蕴含的化学能转化为电能,右图就是能够实现该转化的装置,被称为氢氧燃料电池。该电池的正极是_________________ (填“a电极”或“b电极”),在负极发生的电极反应是_________________,电池反应为_________________。

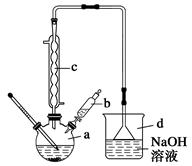

【改编】溴苯是一种常用的化工原料。实验室制备溴苯的实验步骤如下:

步骤1:在a中加入15 mL苯和少量铁屑,再将b中4.0 mL液溴慢慢加入到a中,充分反应。

步骤2:向a中加入10 mL水,然后过滤除去未反应的铁屑。

步骤3:滤液依次用10 mL水、8 mL 10%的NaOH溶液、10 mL 水洗涤,分液得粗溴苯。

步骤4:向分出的粗溴苯中加入少量的无水氯化钙,静置、过滤即得粗产品。

(1)步骤1仪器a中发送的主要反应是 。

(2)将d的作用是 。

(3)将b中的液溴慢慢加入到a中,而不能快速加入的原因是 。

(4)仪器c的作用是冷凝回流,回流的主要物质有 。(填化学式)

(5)步骤4得到的粗产品中还含有杂质苯。已知苯、溴苯的有关物理性质如下表,则要进一步提纯粗产品,还必须进行的实验操作名称是 。

| 苯 |

溴 |

溴苯 |

|

| 密度/g·cm-3 |

0.88 |

3.10 |

1.50 |

| 沸点/℃ |

80 |

59 |

156 |

| 在水中的溶解度 |

微溶 |

微溶 |

微溶 |

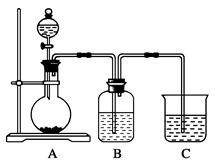

某同学为了验证碳和硅两种元素非金属性的相对强弱,用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。

实验操作步骤:

Ⅰ.打开弹簧夹1,关闭弹簧夹2,并打开活塞a,滴加盐酸。

Ⅱ.A中看到白色沉淀时,…,关闭活塞a。

请回答:

(1)B中反应的离子方程式是__ ____。

(2)通过步骤Ⅰ得知盐酸具有的性质是________(填字母)。

| A.挥发性 | B.还原性 | C.氧化性 | D.酸性 |

(3)C装置的作用是________,X是________(写化学式)。

(4)为了验证碳的非金属性强于硅,步骤Ⅱ中未写的操作和现象是______ __,

D中反应的化学方程式是_____ ___。

(5)碳、硅的非金属性逐渐减弱的原因是________(从原子结构角度加以解释)。

某学生在做元素性质与原子结构关系的实验时,设计了一套实验方案,并记录了有关的实验现象。请帮助该学生整理并完成实验报告。

(1)实验目的

探究同一主族元素性质的递变规律。

(2)实验用品

仪器:试管、胶头滴管

药品:新制氯水、新制溴水、溴化钠溶液、碘化钠溶液、四氯化碳

(3)实验内容(在下表横线中填写相关内容)

| 序号 |

实验方案 |

实验现象 |

| ① |

向盛有少量溴化钠溶液的试管中滴加少量新制氯水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 |

液体分为两层,下层呈_____色 |

| ② |

向盛有少量碘化钠溶液的试管中滴加少量新制溴水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 |

液体分为两层,下层呈_____色 |

(4)实验结论:_________________________________。

(5)问题和讨论

①上述两个实验中发生反应的离子方程式分别为________________、__________________。

②由于氟单质过于活泼,所以很难设计出一个简单的实验来验证其氧化性的强弱。试列举两项事实说明氟的非金属性比氯的强:______________、______________。

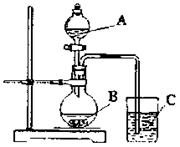

某同学设计实验以探究元素性质的递变规律,实验装置如图所示。

实验Ⅰ:根据元素最高价含氧酸的酸性强弱探究元素非金属性递变规律。

已知A装置的烧瓶里装有大理石,分液漏斗里装有稀HNO3,B装置中装有饱和碳酸氢钠溶液,装置C中装有Na2SiO3溶液,试回答:

(1)A中反应的离子方程式为____________________,C中可观察到的现象是________。

(2)B装置的作用是__________________________________________________________。

(3)根据实验现象推知,碳酸、硝酸、硅酸的酸性强弱顺序是________,由此得出碳、硅、氮三种元素非金属性的强弱顺序是________。

实验Ⅱ:已知常温下高锰酸钾与浓盐酸混合可产生氯气,利用该装置探究氯和溴元素的非金属性强弱。

(4)写出B装置中发生反应的离子方程式:_______________________________________。

(5)C装置的作用是_________________________________________________________。

(6)实验结论:氧化性:____________________,非金属性:____________________。

(共10分)某研究性学习小组设计了一组实验验证元素周期律。

(Ⅰ)为了用实验的方法验证镁和铝的金属性强弱,学生甲和学生乙分别设计了两种不同的方法:

方案一:学生甲用水作试剂,比较镁和铝与水反应的情况

方案二:学生乙用稀盐酸作试剂,比较镁和铝与稀盐酸反应的情况

回答下列问题:

(1)以上两实验方案实验现象较为明显的是方案 。

(2)学生乙在实验中取了一段黑色的镁带,投入稀盐酸中,现象不十分明显,请分析原因 。

(3)学生丙另辟蹊径,不用镁、铝的单质,而用镁、铝的可溶盐及一些其它化学试剂,进行实验也得出正确的结论,简述学生丙用的是什么方法?

(Ⅱ)学生丁设计了下图装置以验证氮、碳、硅元素的非金属性强弱。他设计的实验可直接证明三种酸的酸性强弱,已知A是强酸,常温下可与铜反应;B是块状固体;打开分液漏斗的活塞后,C中可观察到白色沉淀生成。

(1)A写出所选用物质的化学式:

A: ,

B: 。

(2)写出烧杯中发生反应的离子方程式: 。