阅读下文,完成文后各题。

五代史伶官传序 欧阳修

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗,而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以绵囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼,而士卒离散,君臣相顾,不知所归;至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤抑本其成败之迹而皆自于人欤《书》曰满招损谦受益忧劳可以兴国逸豫可以亡身自然之理也。

故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!作《伶官传》。对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A. 原庄宗之所以得天下 原:原来的

B 世言晋王之将终也 终:逝世

C. 而皆背晋以归梁 背:背叛

D. 逸豫可以亡身 逸豫:安逸享乐下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)

| A.庄宗受而藏之于庙夫祸患常积于忽微 |

| B.而皆背晋以归梁而士卒离散 |

| C.与其所以失之者抑本其成败之迹 |

| D.尔其无忘乃父之志请其矢 |

根据文意,下列分析和评说正确的一项是(3分)

| A.作者认为,兴衰成败取决于人的努力,与天命无关。因此,为人处世要勤勉谦虚,戒骄戒躁。 |

| B.因为梁、燕、契丹都背叛了晋,所以晋王临终前将三支箭教给他的儿子,希望庄宗能报杀父之仇。 |

| C.庄宗谨记父亲遗训,通过一番努力,最终将所有仇人的头颅一起装在木匣子里,到太庙告慰晋王的亡灵。 |

| D.消灭仇敌,天下安定之后,庄宗未能一如既往地励精图治,最后落得仓皇出逃、身死国亡的下场。 |

阅读下面的文言文

荀卿论

苏 轼

尝读《孔子世家》,观其言语文章,循循莫不有规矩,不敢放言高论,言必称先王,然后知圣人忧天下之深也。茫乎不知其畔岸,而非远也;浩乎不知其津涯,而非深也。其所言者,匹夫匹妇之所共知;而其所行者,圣人有所不能尽也。呜呼!是亦足矣。使后世有能尽其说者,虽为圣人无难,而不能者,不失为寡过而已矣。

子路之勇,子贡之辩,冉有之知,此三者,皆天下之所谓难能而可贵者也。然三子者,每不为夫子之所悦,颜渊默然不见其所能,若无以异于众人者,而夫子亟称之,且夫学圣人者,岂必其言之云尔哉,亦观其意之所向而已。夫子以为后世必有不能行其说者矣,必有窃其说而为不义者矣。是故其言平易正直,而不敢为非常可喜之论,要在于不可易也。

昔者常怪李斯事荀卿,既而焚灭其书,大变古先圣王之法,于其师之道,不啻若寇仇。及今观荀卿之书,然后知李斯之所以事秦者,皆出于荀卿,而不足怪也。

荀卿者,喜为异说而不让,敢为高论而不顾者也。其言愚人之所惊,小人之所喜也。子思、孟轲,世之所谓贤人君子也。荀卿独曰:“乱天下者,子思、孟轲也。”天下之人,如此其众也;仁人义士,如此其多也。荀卿独曰:“人性恶。桀、纣,性也。尧、舜,伪也。”由是观之,意其为人必也刚愎不逊,而自许太过。彼李斯者,又特甚者耳。

今夫小人之为不善,犹必有所顾忌,是以夏、商之亡,桀、纣之残暴,而先王之法度、礼乐、刑政,犹未至于绝灭而不可考者,是桀、纣犹有所存而不敢尽废也。彼李斯者,独能奋而不顾,焚烧夫子之六经,烹灭三代之诸侯,破坏周公之井田,此亦必有所恃者矣。彼见其师历诋天下之贤人,自是其愚,以为古先圣王皆无足法者。不知荀卿特以快一时之论,而荀卿亦不知其祸之至于此也。

其父杀人报仇,其子必且行劫。荀卿明王道,述礼乐,而李斯以其学乱天下,其高谈异论有以激之也。孔、孟之论,未尝异也,而天下卒无有及者。苟天下果无有及者,则尚安以求异为哉!

(选自《唐宋八大家散文读本》,有删改)对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项

| A.浩乎不知其津涯涯:边际 |

| B.冉有之知知:通“智”,智谋 |

| C.要在于不可易也易:轻视,看不起 |

| D.此亦必有所恃者矣恃:依仗 |

下列句子加点的虚词意义和用法相同的一项是

| A.① 今夫小人之为不善,犹必有所顾忌 ② 蚓无爪牙之利 |

| B.① 尝读《孔子世家》,观其言语文章 ② 其皆出于此乎 |

| C.① 茫乎不知其畔岸,而非远也 ② 相与枕藉乎舟中 |

| D.① 而李斯以其学乱天下 |

② 以事秦之心礼天下之奇才下列各组句子中,全都属于作者否定荀卿的一组

①大变古先圣王之法②喜为异说而不让

③其言愚人之所惊,小人之所喜也④焚烧夫子之六经

⑤其高谈异论有以激之也⑥荀卿明王道,述礼乐

| A.②③⑤ | B.①③⑤ | C.②④⑤ | D.②⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

| A.孔子的主张博大精深,但通俗易懂,人们如果完全按照孔子的主张去做,想要成为一个圣人也不困难,即使不能做到,也会少犯错误。 |

| B.子路、子贡、冉有都是天下人认为难得的人才,但这三人却因为喜欢高谈阔论而不被孔子喜欢,相反,寡言的颜渊却深受孔子的喜爱。 |

| C.李斯骄矜傲慢,扰乱天下,犯下“烹灭三代之诸侯,破坏周公之井田”等过错,是因为受到他的老师荀卿高谈异论的影响。 |

| D.文章先写孔子循规蹈矩,不敢放言高论,后写荀卿喜为异说而毫不谦让,敢发高论而不顾一切,这样构成了对比,增强了文章的说服力。 |

将下列文言文中的句子翻译成现代汉语

①颜渊默然不见其所能,若无以异于众人者,而夫子亟称之。

②由是观之,意其为人必也刚愎不逊,而自许太过。

③孔、孟之论,未尝异也,而天下卒无有及者。

阅读下面的文言文

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜,闻汉军四面楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也?”项王则夜起,饮帐中,有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下。

于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父。田父绐曰:“左。”左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣 !身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也!” 于是项王大呼驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉候为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉候①人马俱惊,辟易数里。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人。复聚其骑,亡其两骑耳。

于是项王大呼驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉候为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉候①人马俱惊,辟易数里。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人。复聚其骑,亡其两骑耳。

于是项王乃欲东渡乌江。 乌江亭长舣船②待,请项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足以王也。愿大王急渡。”项王笑曰;“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之 !”乃谓亭长曰:“吾骑此马五岁,所当无敌。不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人,项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而亡。

乌江亭长舣船②待,请项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足以王也。愿大王急渡。”项王笑曰;“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之 !”乃谓亭长曰:“吾骑此马五岁,所当无敌。不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人,项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而亡。

[注]①赤泉侯:汉骑将杨喜,后封赤泉侯。②舣船:使船靠岸。下列句子加点词的解释,不正确的一项是()

| A.项王军壁垓下。 壁:营垒。 |

| B.骑能属者百余人耳。 属:跟随。 |

C.此 天之亡我,非战之罪也。 罪:过错。 天之亡我,非战之罪也。 罪:过错。 |

| D.项王身亦被十余创。 被:遭受。 |

下列句子中的“之”字没有指代

意义的一项是( )

意义的一项是( )

| A.天之亡我,我何渡为! | B.不忍杀之。 |

| C.我何面目见之? | D.马童面之。 |

答案:A(结构助词)与所给例句句式相同的一项:

例句:若属皆且为所虏

A 闻汉军四面皆楚歌 B 然今足困于此

C 具告以事 D 沛公安在项王表明自己不肯过江东的原因的一项是( )

①天之亡我,我何渡为! ②项王身亦被十余创 ③马童面之,指王翳曰:“此项王也。” ④纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?

②⑤吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。

| A.①② | B.③⑤ | C.①④ | D.④⑤ |

下列叙述不符合原文意思的一项是 ( )

| A.项羽被汉军包围在垓下,夜听四面楚歌,感到大势已去,于是饮酒帐中,慷慨悲歌,怆然涕下,英雄末路,无限悲凉。 |

| B.项羽带骑兵八百余,乘夜突围,过淮河,剩下百余人,到阴陵,迷路,被一老农所骗,部下只剩下二十八骑,陷入沼泽地,伤亡又惨重。之后汉军数千人追来,项王只好引兵向东,逃到东城。 |

| C.为了证明“天之亡我,非战之罪”,项羽奋起神威,斩汉军二将,杀数十百人,瞋目一叱,使汉军骑将杨喜倒退数里。 |

| D.乌江亭长请项羽过江,项羽自言无面目再见江东父兄,不愿渡过乌江,于是他把乌骓马送给亭长,带领部下徒步作战,最后自刎而死。 |

翻译下列句子:

(1). 项王渡淮,骑能属者百余人耳。

答:。

(2). 项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

答:

(3). 独籍所杀汉军数百人,项王身亦被十余创。

答:

阅读下面的文言文

留侯论【宋】苏轼

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节,人情有所不能忍者。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上老人也,其事甚怪。然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之,观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义,世人不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无事夷灭者,不可胜数;虽有贲、育,无所获施。夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣。千金之子,不死于盗贼:何哉?其身可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。是故倨傲鲜腆而深折之。彼其能有所忍也,然后可以就大事。故曰:“孺子可教也。”

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎。庄王曰:“其主能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。(1)且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。夫老人者以为子房才有余而忧其度量之不足故深折其少年刚锐之气使之忍小忿而就大谋何则非有平生之素卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。高祖忍之,养其全锋而待其敝,此子房教之也。当淮阴破齐,而欲自王,高祖发怒,见于词色。(2)由此观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之?

太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。呜呼!此其所以为子房欤!

(选自《古文观止》卷之十)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

| A.观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义见:表现 |

| B.是以百战百胜,而轻用其锋轻:轻率 |

| C.养其全锋而待其敝敝:通“弊”,弊端 |

| D.而其状貌乃如妇人女子,不称其志气称:相称 |

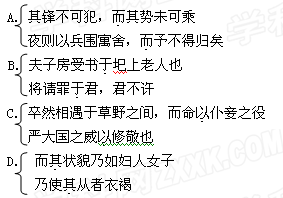

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是()

| A.这篇散文言简意赅,分析透彻,作者广征史实,不仅引用勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面典型,而且引用项羽等不善于隐忍的反面典型,从正反两方面加以论证。 |

| B.本文开篇亮出中心论点,即“古之所谓豪杰之士者,必有过人之节”,指出成功者往往有高尚圣洁的节操。 |

| C.对张良“圯上受书”之说,作者大胆“翻案”;一是除去“圯上老人”身上的神奇诡异之气,二是指出老人“其意不在书”,而在折其刚锐之气,使张良能忍小忿而就大谋。 |

| D.张良一生可写可论者甚多,作者只选取圯上受书和辅佐高祖两桩,前者说明张良之“忍”的难能可贵,后者强调张良之“忍”的巨大作用,选材紧扣题旨,行文不枝不蔓。 |

用“/”给文中画波浪线的部分断句。

夫 老 人 者 以 为 子 房 才 有 余 而 忧 其 度 量 之 不 足 故 深 折 其 少 年 刚 锐 之 气 使 之 忍 小 忿 而 就 大 谋 何 则 非 有 平 生 之 素 卒 然 相 遇 于 草 野 之 间把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

译文:

(2)由此观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之?

译文:

文言文(共19分,选择题每小题3分,翻译 10分)

10分)

张良奇遇

良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子!下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪履之。父以足受,笑而去。良殊大 惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

五日平明,良往。父已先在,怒曰:“与老人期,后,何也?”去,曰:“后五日早会。”

五日鸡鸣,良往。父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来。”

五日,良夜未半往。有顷,父亦来,喜曰:“当如是。”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。 后十年兴,十三年孺子见我济北,榖城下黄石即我矣。”遂去,无他言。不复见。

后十年兴,十三年孺子见我济北,榖城下黄石即我矣。”遂去,无他言。不复见。

旦日视其书,乃《太公兵法》也。良因异之,常习诵读之。下列加点的词语注音或解释有误的一项是( )

| A.有一老父,衣褐(hè,粗布短衣) |

| B.孺子(rúzǐ,孩子,年轻人) |

| C.强忍(qiáng,勉强) |

| D.长跪履之(lǚ鞋子。这里作动词用,替老人穿鞋) |

下列加点的词解释错误的一项是( )

| A.有一老父,衣褐(名词作动词用,穿) |

| B.良尝闲从容步游下邳圯上(名词作状语,修饰“游”) |

| C.良殊大惊,随目之(名词作动词用,看) |

| D.良因怪之,跪曰:“诺。”(名词作动词用,怪异) |

下列对文意理解错误的一项是( )

| A.黄石老人走到张良跟前时,鞋子掉到了桥下。老人是故意这样做的。 |

| B.老人把鞋子掉下桥去,又要张良下去取回来。张良认为这是在戏弄他,很生气,几乎要动手打老人。 |

| C.张良因为看到老人年纪大,只好强忍着走下桥去取鞋。 |

| D.为了得到那本《太公兵法》,张良按照老人的话,一连三天早早地来见老人,而且一天比一天来得早,以此来表示白己的诚心。 |

翻译下列句子( 10分,每小题5分)

(1)非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。

译文:________________________________________________________

(2)越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

译文:___________________________________________________ _____

_____

阅读下面的文字

严光字子陵,一名遵,会稽余姚人也。少有高名,与光武同游学。及光武即位,乃变名姓,隐身不见。帝思其贤,乃令以物色访之。后齐国①上言:“有一男子,披羊裘钓泽中。”帝疑其光,乃备安车玄纁②,遣使聘之。三反而后至。舍于北军③,给床褥,太官朝夕进膳。

司徒侯霸与光素旧,遣使奉书。使人因谓光曰:“公闻先生至,区区欲即诣造,迫于典司④,是以不获。愿因日暮,自屈语言。”光不答,乃投札与之,口授曰:“君房⑤足下:位至鼎足,甚善。怀仁辅义天下悦,阿谀顺旨要领绝。”霸得书,封奏之。帝笑曰:“狂奴故态也。”车驾即日幸其馆。光卧不起,帝即其卧所,抚光腹曰:“咄咄子陵,不可相助为理邪?”光又眠不应,良久,乃张目熟视,曰:“昔唐尧著德巢父洗耳士故有志何至相迫乎帝曰子陵我竟不能下汝邪?”于是升舆叹息而去。

复引光入,论道旧故,相对累日。帝从容问光曰:“朕何如昔时?”对曰:“陛下差增于往。”因共偃卧,光以足加帝腹上。明日,太史奏客星犯御坐甚急。帝笑曰:“朕故齐人严子陵共卧耳。”

除为谏议大夫,不屈,乃耕于富春山,后人名其钓处为严陵濑焉。建武十七年,复特征,不至。年八十,终于家。

[注]:① [国]:治为山东淄博。这里指当地官府。② [玄纁xūn]:黑色和浅红色的布帛。这里指帝王用来聘请贤士的贽礼。③ [北军]这里指汉代警卫京城部队在城北的驻地。④ [典司]:掌管的公事。⑤[君房]:侯霸字君房。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

| A.帝思其贤,乃令以物色访之物色:寻找 |

| B.帝从容问光曰:“朕何如昔时?”从容:随口 |

| C.区区欲即诣造诣造:拜访 |

| D.建武十七年,复特征,不至特征:特别征召 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

| A.①使人因谓光曰②因宾客至蔺相如门谢罪 |

| B.①于是升舆叹息而去。②吾尝跂而望矣 |

| C.①因共偃卧,光以足加帝腹上②去以六月息者也 |

| D.①良久,乃张目熟视②今其智乃反不能及 |

对文章中画波浪线的文字断句准确的一项是

| A.昔唐/尧著德巢父洗耳/士故有志何至/相迫乎帝曰/子陵/我竟不能下汝邪 |

| B.昔唐尧著/德巢父洗耳士故/有志何至/相迫乎帝曰/子陵我/竟不能下汝邪 |

| C.昔唐尧著德/巢父洗耳/士故有志/何至相迫乎/帝曰/子陵/我竟不能下汝邪 |

| D.昔唐尧著德/巢父洗耳士故/有志何至/相迫乎/帝曰子陵我/竟不能下汝邪 |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

| A.严光淡泊名利,曾与刘秀同窗。刘秀即位后,严光隐姓埋名,避至他乡,后隐于富春山耕读垂钓,终身不仕。 |

| B.严光提出“怀仁辅义天下悦,阿谀顺旨要领绝”的主张,应该算是一个颇具远见卓识的人。 |

| C.严光性格刚直,当光武帝问他自己和以前比怎么样时,他直言不讳的说光武帝比以前差一些,光武帝没有计较他的不逊。 |

| D.严光还具有“不屈于帝王”的抗争精神,他没有依从刘秀的意旨,坚决不出来做官,这在封建士大夫中是难能可贵的。 |