现代化(亦作近代化)指的是人类社会从农业文明向工业文明的转型。其基本内涵是政治民主化、法制化;经济商品化、市场化、全球化;思想理性化、科学化、多元化。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国诺丁汉大学教授郑永年指出:所谓的一个国家外部的崛起,实际上是它内部力量的一个外延,在一个国家内部,自己的国家制度还没有健全的情况下,就很难成为一个大国.即使成为一个大国,也是不可能持续的。……环顾当时的世界,法国正处于君主专制的鼎盛时期;…大清王朝268年的江山才刚刚坐了44年。但是英国,这个地处边缘的小国,却在历史性的转变中抢了先机,已经率先到达了现代文明的入口处。

──《大国崛起》之“走向现代(英国)”

(1)结合所学知识,指出l7、18世纪英国的内部力量已经率先到达了现代文明入口处的具体表现及其对促进本国近代化方面的作用。

材料二 为了劝阻西方列强以“修约”为借口要挟中国,清政府聘用已卸任的美国驻华公使蒲安臣率使团于l868年2月至l870年10月访问欧美1l个国家。该使团以记名海关道志刚、礼部郎中孙寥谷为办理中外交涉事务太臣,英国使馆翻译柏卓安、法籍海关税务司德善为左右协理。经蒲安臣使团交涉,英,美等国表示对华将采取“节制和温和”的政策。志刚等人还记载了出访的行程和外国的风土人情。使团回国以后,由于人微言轻,对政府决策没有产生什幺影响。

──王绍坊《中国外交史》

材料三 1871年l2月至l873年9月,日本政府为了修改不平等条约、“求知识于世界”,派岩仓使节团访问欧美12十国家。该使团以右大臣岩仓具视为特命全权大使,参议木户孝允、大藏卿大久保利通、工部大辅伊藤博文、外务少辅山口尚芳为副使。岩仓使节团在修约方面没有取得进展,却考察了欧美国家的政府机构、议会、法院、公司、交易所、工厂、矿山、港口、农牧场、兵营、学校、报社和福利设施等,从各个方面加深了对西方近代文明的认识和理解。

──伊文成《明治维新史》

(2)对比材料二、三,归纳日本使团出使欧美的目的和成员组成有何特点?简要分析中日两国统治集团对近代化的态度及其影响。

材料四 传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。十一届三中全会以来,我们逐步摆脱这种观念,形成新的认识,

……实践表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。我国经济要优化结构,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用。

……实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社套主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

……从2001年开始,全球资本都将目光瞄准中国,中国次本也开始游猎全球。与此同时,被全球化浪潮抉裹前行的中国一路狂奔之后,开始调整自己的呼吸和步伐。

──王明博《自强之路》

(3)材料四表明十一届三中全会以来我国经济体制发生了怎样的变化?从2001年开始,“中国资本开始游猎全球”的标志性事件是什么,并由此说明我国的对外开放出现了怎样的新变化?

(2015年山东卷文综40)史学研究方法影响人们对历史事件的认识和评价。阅读材料,回答问题。

材料一英国的优越地位在十八世纪归功于优越的政治制度……在十九世纪初期则几乎完全归功于机械技术。在1740年,“效法英国”一词已经成为人们的口头禅,而到1830年,英国已成为“工业欧洲的老师”……

——C·W·克劳利《新编剑桥世界近代史》第九卷

材料二《世界近代史》和《全球通史:1500年以后的世界》摘目

| 第一编资本主义制度的产生 第一章英国资产阶级革命 第二章十七、十八世界欧洲主要国家 第三章美国独立战争和拉丁美洲各国独立战争 第四章法国大革命 第五章法兰西第一帝国维也纳会议 第二编进入工业资本主义时代 第三编资本主义制度的确立 …… ——摘自刘宗绪《世界近代史》(高等教育出版社2011年版) |

第一编 1500年以前诸孤立地区的世界 第二编新兴西方的世界,1500-1763年 第三编西方据优势地位时的世界,1763—1914年 (一)优势的基础 第十章科学革命 第十一章工业革命 第十二章政治革命 一、政治革命的格局 二、英国革命 三、启蒙运动 四、美国革命 五、法国革命 …… ——摘自斯塔夫里阿诺斯著《全球通史:1500年以后的世界》(中国社会科学院出版社1999年版) |

(1)据材料一,概括说明英国对于世界近代历史发展的重要贡献

(2)据材料二,指出两本著作对英国在世界历史上的地位有何不同认识。

(3)依据材料二所反映的斯塔夫里阿诺斯研究历史的视角,说明近代西方是如何取得“优势地位”的。

(2015年四川卷文综历史14)阅读材料,回答问题。

材料一美利坚合众国宪法第五条国会遇两院各三分之二人数认为必要时,得提出本宪法之修正案,成立全国三分之二阁议会之请求,得召集会议以提出修正案…… ——据《美国宪法修及其正案》(朱曾汶译)

——据《美国宪法修及其正案》(朱曾汶译)

(1)据材料一,结合所学知识,指出促成美国“修宪”的因素;归纳上表中美国宪法修正案的两个基本方面,并选取相关条款分别给予说明。

材料二高三学生小颂收到外国朋友罗伯特的邮件,他想了解“中国共产党的多党合作与政治协商制度”,希望小颂予以介绍。以下是小颂对相关内容的整理(部分):

①1945年4月,抗日战争暨世界反法西斯即将胜利,中共七大通过《论联合政府》的报告,建议成立包括各党派、民主团体和无党派在内的联合性质的民主政府,将中国建设成为独立、自由、民主、统一和富强的新国家。这是中国共产党对战后中国的设想。

②1948年5月,解放战争进入战略反攻阶段,中共中央发出召开新政治协商会议的“五一号召”,各民主党派和无党派民主人士热烈响应。新政协筹备会两次全体会议的召开,揭开了中国共产党与各民主党派团结合作、共同为建立新中国而奋斗的历史新篇章。

③1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

④1954年12月,中国人民政治协商会议第二届全国委员会第一次会议召开。

(2)参照①、②,帮助小颂同学完成对③、④的整理和陈述。

(3)综合材料一、二,指出政治文明建设历程中的共同经验,并举其他相关史实证明。

(年上海卷历史39)“丝绸之路”

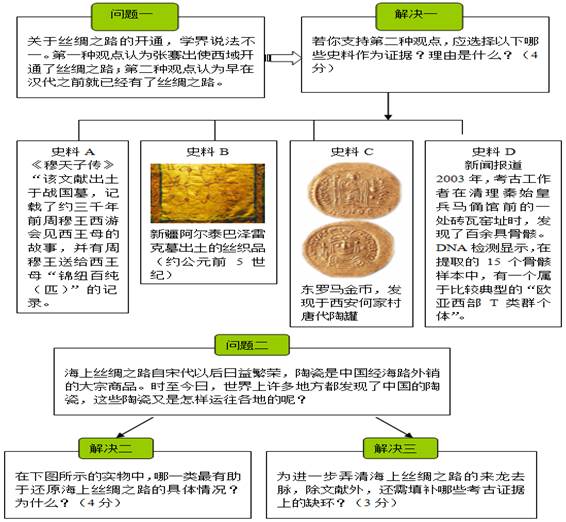

“丝绸之路”,从广义上讲并非只是丝绸贸易的通道,而是指中西方之间的多元化、多层次、多维度的交流通道。假设你是一名历史学家,在研究“丝绸之路”的过程中,遇到了如下问题,该如何解决?

(2015年海南卷历史33)世界文化遗产荟萃

材料福建土楼产生于宋元时期,经过明清的发展,逐渐成熟,并一直延续至今。福建土楼最集中于博平岭的东西两坡,该地区山峦起伏,地势陡峭,可耕地少,野兽出没,盗匪横行。

土楼结构的特点是中轴对称、有强烈的向心意识,高低尊卑、主次分明等。如五凤楼,平面形式为“三堂两横”式,中轴线上为“三堂”,即下堂(门厅)、中堂(祭祀及客厅)和后堂(尊长住所)。一楼之内—般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排。最高长辈具有绝对权威,同楼人有着“同居共财”的传统,共同享有楼内公共财产。许多土楼内还专设学堂,族人中有取得秀才以上科场功名者,都在祠堂前竖石笔一对,以示褒扬。

——摘编自林嘉书《土楼与中国传统文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概述福建土楼形成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括土楼所体现的宗族特点。

(2015年江苏卷历史第24题D题)【世界文化遗产荟萃】

梁思成说,建筑活动与民族文化之动向实相牵连,互为因果。阅读下列材料:

材料一在古代,最高等级的城市为国都,城方九里,县城通常为三里。平遥古城城方三里,正是这一“礼”制等级的完整范本。在布局上,遵循严格的“左祖右社”、“左文右武”、“上下有序”的城市礼制程式。高耸古城中央的市楼能够“揽山秀于东南,挹清流于西北”。城里的古民居是具有自足封闭色彩的典型的北方四合院,采用了与山西自然环境相契合的窑洞(砖拱顶)式建筑结构。

——摘编自曾晓华《从西安到平遥》等

材料二徽州古村落利用天然的地理形势进行设计,通过适量采用花墙、漏窗、楼阁、天井等建筑手法,沟通内外空间。无论大小聚落,因是聚族而居,徼州古村落均以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等。民宅所建的天井,可以采光通风,无形中将天人合一的观念引入其中。民居院落相套,造就出纵深自足型家族的生存空间,形成左右对称、长幼有别、尊卑有序的住家格局。

——摘编自王星明《徼州古村落》

请回答:

(1)材料一、二的“建筑活动”都属于世界文化遗产标准中的“传统的人类居住地或使用地的杰出范例”,指出各自的“范例”所在。

(2)概括上述“建筑活动”中包含的民族文化的共同特性,并援引材料予以佐证。

(3)从传承民族文化的角度,说明保护、开发此类古建筑的基本要求。