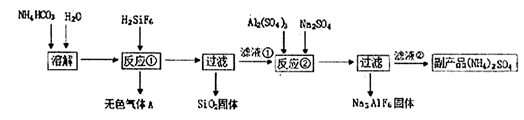

工业上可以利用氟硅酸、碳酸氢铵制备冰晶石(Na3AlF6),其工艺如下:

请回答下列问题:

(1)反应①中生成的无色气体A是 ,滤液①的溶质是 。

(2)经测定NH4HCO3溶液呈中性,请分析原因(用离子方程式和文字表述说明理由)

。

(3)经反应②后,过滤得到的冰晶(Na3AlF6)固体,该固体上附着有杂质,需要洗涤,请简述如何证明冰晶石固体已经洗涤干净 。

(4)温度和NH4HCO3浓度会影响反应①的速率。现设计如下实验方案探究温度和NH4HCO3浓度对反应①速率的影响。请在表格空白处填写适当的反应条件。

| 实验编号 |

实验目的 |

温度 |

c(NH4HCO3) |

| I |

为以下实验作参照 |

60℃ |

c1 |

| II |

探究浓度对反应①速率的影响 |

|

c2 |

| III |

探究温度对反应①速率的影响 |

80℃ |

|

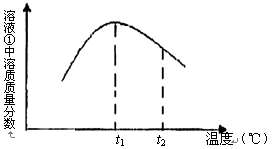

(5)下图是滤液①溶质的质量分数随温度变化的曲线图:

请分析t2℃时,滤液①中溶质的质量分数下降的原因是 。

短周期元素A、B、C、D、E原子序数依次增大。A是周期表中原子半径最小的元素,B是形成化合物种类最多的元素,C是自然界含量最多的元素,D是同周期中金属性最强的元素,E的负一价离子与C的某种氢化物W分子含有相同的电子数。

(1)A、C、D形成的化合物中含有的化学键类型为;W的电子式 。

(2)已知:①2E → E-E; =-a kJ·mol-1② 2A → A-A;

=-a kJ·mol-1② 2A → A-A; =-b kJ·mol-1

=-b kJ·mol-1

③E+A → A-E; =-c kJ·mol-1

=-c kJ·mol-1

写出298K时,A2与E2反应的热化学方程式。

(3)在某温度下、容积均为2L的三个密闭容器中,按不同方式投入反应物,保持恒温恒容,使之发生反应:2A2(g)+BC(g) X(g);

X(g); =-a KJ·mol-1(a>0,X为A、B、C三种元素组成的一种化合物)。初始投料与各容器达到平衡时的有关数据如下:

=-a KJ·mol-1(a>0,X为A、B、C三种元素组成的一种化合物)。初始投料与各容器达到平衡时的有关数据如下:

| 实验 |

甲 |

乙 |

丙 |

| 初始投料 |

2 mol A2、1 mol BC |

1 mol X |

4 mol A2、2 mol BC |

| 平衡时n(X) |

0.5mol |

n2 |

n3 |

| 反应的能量变化 |

放出Q1kJ |

吸收Q2kJ |

放出Q3kJ |

| 体系的压强 |

P1 |

P2 |

P3 |

| 反应物的转化率 |

1 1 |

2 2 |

3 3 |

①在该温度下,假设甲容器从反应开始到平衡所需时间为4 min,则A2的平均反应速率 ( A2)为。

( A2)为。

②该温度下此反应的平衡常数K的值为。

③下列现象能说明甲容器中的反应已经达到平衡状态的有 (填序号)。

A.内A2、BC、X的物质的量之比为2:1:1

B.内气体的密度保持恒定

C.内A2气体的体积分数保持恒定

D.2 V正(A2)=V逆(BC)

④三个容器中的反应分别达平衡时各组数据关系正确的是(填序号)。

A.α1+α2=1 B.Q1+Q2=a C.α3<α1

D.P3<2P1=2P2 E.n2<n3<1.0mol F.Q3=2Q1

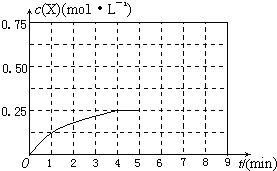

(4)在其他条件不变的情况下,将甲容器的体系体积压缩到1L,若在第8min达到新的平衡时A2的总转化率为75%,请在上图中画出第5min 到新平衡时X的物质的量浓度的变化曲线。

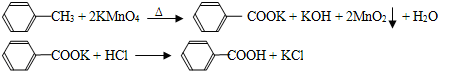

苯甲酸广泛应用于制药和化工行业,某同学尝试用甲苯的氧化反应制备苯甲酸,反应原

理:

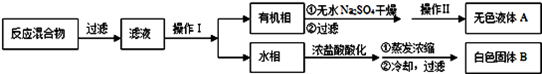

实验方法:一定量的甲苯和适量的KMnO4溶液在100℃反应一段时间后停止反应,按如下流程分离出苯甲酸和回收未反应的甲苯。

已知:苯甲酸相对分子质量122 ,熔点122.4℃,在25℃和95℃时溶解度分别为0.3 g和6.9 g;纯净固体有机物一般都有固定熔点。

(1)操作Ⅰ为 ,需要用到的主要玻璃仪器为 ;操作Ⅱ为 。

(2)无色液体A是,定性检验A的试剂是 ,现象是。

(3)测定白色固体B的熔点,发现其在115℃开始熔化,达到130℃时仍有少量不熔,该同学推测白色固体B是苯甲酸与KCl的混合物,设计了如下方案进行提纯和检验,实验结果表明推测正确.请在答题卡上完成表中内容。

| 序号 |

实验方案 |

实验现象 |

结论 |

| ① |

将白色固体B加入水中, 加热溶解, |

得到白色晶体和无色溶液 |

|

| ② |

取少量滤液于试管中, |

生成白色沉淀 |

滤液含Cl- |

| ③ |

干燥白色晶体, |

白色晶体是苯甲酸 |

(4)纯度测定:称取1.220 g产品溶解在甲醇中配成100 ml溶液,移取2 5.00 ml溶液,滴定,消耗KOH的物质的量为2.40 × 10 -3 mol,产品中苯甲酸质量分数的计算表达式为,计算结果为 。(保留两位有效数字)。

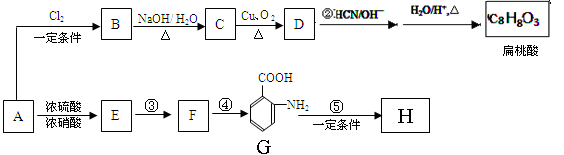

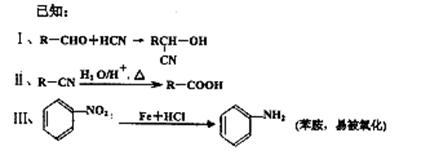

某芳香烃A是一种重要的有机化工原料,以它为初始原料经过如下转化关系(部分产物、合成路线、反应条件略去)可以合成邻氨基苯甲酸、扁桃酸等物质。其中D能与银氨溶液发生银镜反应,H是一种功能高分子。

(1)写出扁桃酸的结构简式:;写出G官能团的名称 。

(2)反应②的反应类型为:;发生反应④的条件为加入。

反应步骤③与④不能对换,其理由是。

(3)写出D与银氨溶液反应的化学方程式:。

(4)写出反应⑤的化学方程式:。

(5)写出符合下列条件G的同分异构体的结构简式,;(任写两种)

①含有苯环,且苯环上的一氯取代产物只有二种;

②苯环上只有两个取代基,且N原子直接与苯环相连;

③结构中不含醇羟基和酚羟基;

(6)请设计合理的方案以乙烯为主要有机原料合成。

提示:①合成过程中无机试剂任选;② 合成路线流程图示例如下:

下图是无机物A~M在一定条件下的转化关系(部分产物及反应条件未列出)。其中,I是地壳中含量最高的金属,K是一种红棕色气体,过量G与J溶液反应生成M。

请填写下列空白:

(1)在周期表中,组成单质G的元素位于第_______周期第_______族。

(2)在反应⑦中还原剂与氧化剂的物质的量之比为___________________。

(3)简述M溶液中阳离子的检验方法。

(4)某同学取F的溶液,酸化后加入KI、淀粉溶液,变为蓝色。写出与上述变化过程相关的离子方程式:。

(5)将化合物D与KNO3、KOH高温共熔,可制得一种“绿色”环保高效净水剂K2FeO4,同时还生成KNO2和H2O,该反应的化学方程式是_________________________。

(6)镁与金属I的合金是一种潜在的贮氢材料,可在氩气保护下,将一定化学计量比的Mg与金属I的单质在一定温度下熔炼获得。

①熔炼制备该合金时通入氩气的目的是。

② I电池性能优越,I-AgO电池可用作水下动力电源,其原理如图所示。该电池反应的化学方程式为。

化学反应原理对于工业生产和科研有重要意义

I、下列三个化学反应的平衡常数(K1、K2、K3)与温度的关系分别如下表所示:

| 化学反应 |

平衡常数 |

温度 |

|

| 973 K |

1173 K |

||

①Fe(s)+CO2(g) FeO(s)+CO(g) FeO(s)+CO(g) |

K1 |

1.47 |

2.15 |

②Fe(s)+H2O(g) FeO(s)+H2(g) FeO(s)+H2(g) |

K2 |

2.38 |

1.67 |

③CO(g) +H2O(g) CO2(g) +H2(g) CO2(g) +H2(g) |

K3 |

? |

? |

请回答:

(1)反应①是(填“吸热”或“放热”)反应。

(2)据反应①与②可推导出K1、K2与K3之间的关系,则K3=__________(用K1、K2表示)。

(3)要使反应③在一定条件下建立的平衡向逆反应方向移动,可采取的措施有 _____(填写字母序号)。

A.缩小反应容器的容积

B.扩大反应容器的容积

C.升高温度

D.使用合适的催化剂

E.设法减小平衡体系中的CO的浓度

(4)若反应③的逆反应速率与时间的关系如图所示:

①可见反应在t1、t3、t7时都达到了平衡,而t2、t8时都改变了一种条件,试判断改变的是什么条件:t2时__________________; t8时__________________。

②若t4时降压, t6时增大反应物的浓度,请在图中画出t4~t6时逆反应速率与时间的关系线。

II、(5)在载人航天器的生态系统中,不仅要求分离去除CO2,还要求提供充足的O2.某种电化学装置可实现如下转化:2CO2=2CO+O2,CO可用作燃料.已知该装置的阳极反应为:4OH--4e-=O2↑+2H2O,则阴极反应为。

(6)某空间站能量转化系统的局部如图所示,其中的燃料电池采用KOH溶液作电解液。

如果某段时间内,氢氧储罐中共收集到33.6L气体(已折算成标准状况),则该段时间内水电解系统中转移电子的物质的量为mol。