阅读下列材料:

材料一康熙一生能文能武,闲暇之时多喜赋诗,现存诗作1 000多首。其诗内容丰富,题材广泛,更有抒“治国之道”之诗篇。如《昭君墓》一首:

南北分天地,存亡见庙谟。

含悲辞汉主,挥泪赴匈奴。

目睹当年冢,心怀四海图。

葆旌巡远徼,蕃落效驰驱。

欲笑和亲失,还嫌饵术迂。

开诚示异族,布化越荒途。

漠漠龙沙际,寥寥雁塞隅。

偶吟因有触,意独与人殊。

材料二 在清代众多的皇帝中,康熙皇帝是口碑最好的。同时,他也是清王朝民族政策的奠基人。康熙皇帝曾说:“朕阅经史,塞外蒙古多与中国抗衡,自汉、唐、宋至明,俱被其害,而克宣威蒙古,并令归心如我朝者,未知有也。夫兵者凶器,圣人不得已而用之,譬之人身疮疡,方用针炙,肌肤无恙,而妄寻苦楚可乎?治天下之道亦然,乱则声讨,治则抚绥,理之自然也。自古以来,好勤远略者,国家元气,罔不亏损,是以朕意不以生事为贵。”

——《清朝民族政策解读》

材料三 清朝民族政策适应了多民族国家社会发展需要,“当时,已有5O多个民族共存于一个政权之下。所以,清朝的统 一,实属空前。它发展了‘大一统’的理论,而且在实践上也突破了历代‘内诸夏外夷狄’的传统观念,从康熙时放弃修长城,这就破除了2000年的限隔,使得‘中外一家’成为现实,直接为现代中国的版图和多民族国家奠定了基础。说康乾盛世把中国封建‘大一统’发展到顶峰,是一点也不过分的”。

一,实属空前。它发展了‘大一统’的理论,而且在实践上也突破了历代‘内诸夏外夷狄’的传统观念,从康熙时放弃修长城,这就破除了2000年的限隔,使得‘中外一家’成为现实,直接为现代中国的版图和多民族国家奠定了基础。说康乾盛世把中国封建‘大一统’发展到顶峰,是一点也不过分的”。

——《清朝民族政策解读》

材料四 清朝民族政策不是尽善尽美的,部分清朝民族政策是在时 代、阶级和民族局限性以及统治者个人政治经验等因素的影响下,逐步制定和实施的,并具有明显激化民族矛盾的特点。

代、阶级和民族局限性以及统治者个人政治经验等因素的影响下,逐步制定和实施的,并具有明显激化民族矛盾的特点。

——《论清朝民族政策的本质》

(1)据材料一,康熙帝对昭君出塞这件事的看法是什么?他在民族问题上有什么看法?

(2)据材料二、三,概括康熙帝对蒙古的基本政策及清朝民族政策的进步性。

(3)据材料四并结合所学知识,指出康熙帝民族政策的根本目的是什么?

(4)综合上述材料和问题,指出在评价历史人物时应该处理好什么关系?

【历史上重大改革回眸】

材料 15—16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

——陈达凯主编的《中国现代化史》

(1)依据材料及所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同路径。

(2)概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

择业观的变化反映时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一:明末清初理学家张履祥在《训子语》中说:“士为四民之首,从师受学,便有上达之路”,“治生以稼穑)为先,舍稼穑无可为生者。” “商贾近利,易坏心术;工技役于人,近贱。”

材料二:英国经济学家托马斯· 孟( 1571- 1641年)认为一个“国家可以致富”,“只有靠着商人们所掌握的秘诀才行的。”因此,我们应该把商人“列为这样一种受人尊重的地位;因为商人肩负与其他各国往来的商务而被称为国家财产的管理者,实在是受之无愧的。”

——《英国得自对外贸易的财富》

材料三:1952年出版的苏联小说《茹尔宾一家》是一部描写工人生活的优秀作品。该作品以近乎理想化的正面人物形象来表达工人阶级的劳动、生活、道德和优秀传统,成功地塑造了“新世界的主人”的艺术形象。作品中有一情节:主人公茹尔宾全家庆祝孙子的诞生,他们为一个新工人的诞生而骄傲。

材料四:2005年,上海市质量协会用户评价中心发布了《上海市中小学生成长质量公益调查》的报告。通过对义务教育阶段的上海学生家长进行拦截调查,共搜集总样本数为1324份。在回答“今后希望孩子做什么”的单项选择题时,30.9%的家长选择公务员,仅有1.1%的家长希望孩子成为工人。人才就业意向根据频率高低依次为政府机关、事业单位、垄断性企业、金融保险等。

(1)17世纪欧洲对外贸易最发达的是哪一个国家?材料一和材料二所反映的择业观有什么不同?

(2)结合材料一、二和所学知识,分析16-17世纪中国与英国形成不同择业观的原因。

(3)材料三和材料四对工人这一职业的认识有何不同?这两则材料对于探究工人社会地位的变迁分别有何局限?

(4)通过对以上问题的探究,你认为影响择业观的因素有哪些?

外语在近代中国教育过程中占据着重要的地位。阅读材料,回答问题:

| 古代中国 |

从孟子时代开始,“华夏正音”之外的语言被贬为“鹱(hù)鸟之音”,意思是并非人类的语言,读书人谁要学它,就是“下乔木而迁于幽谷”——自甘堕落。 |

| 近代中国 |

1862年,京师同文馆成立,陆续设有英文馆、法文馆、俄文馆、德文馆等。同文馆开始只招收10名学生,后扩大到100多名。 1904年,政府规定“中学堂以上必勤学洋文”;大学堂“必深通洋文”,译学馆“以储交涉之才”。 |

| 现代中国第一阶段 |

教育部副部长钱俊瑞在1952年明确指出:“俄文,它是列宁、斯大林的语言,它是社会主义大门上的一把钥匙。我们学会俄文,就能打破语言、文字上的隔阂,搬掉放在我们发展中苏友谊大道上的一座大山。我们学会俄文,就能更加直接地学习苏联的先进经验,可以使我们祖国更加速向社会主义前进。我们学好了俄文,就可以更加促进两大民族的文化的交流,促进两大民族的友谊和合作。” |

| 现代中国第二阶段 |

1978年底,《北京日报》刊出文章,号召“努力掌握外国语这个武器,为把我国建设成为伟大的社会主义强国贡献自己的力量。”1984年,教育部宣布“英语成为高考必考科目”。 |

(1)据材料,概括古代中国和近代中国对待外国语的态度,并结合所学知识分析其原因。

(2)1862年前后清政府开始了一场什么改革?简要说明1904年后学习外语与新文化运动的历史联系。

(3)材料中现代中国两个不同阶段“外语热”有何不同?这种不同反映了国际政治经济格局怎样的变化趋势?

(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “孔家店”是一座千年老店,几千年来,各色人等都把他们自己的东西拿到店里来卖……后来的孔子是被统治者立的一个木偶,是为了用这个木偶“驯化”老百姓,让老百姓附从帝王统治的,这样的孔子当然越神秘越好。所以,“孔家店”开到汉朝的时候就已经变质了……南宋时期。一个叫朱熹的人又开了一家分店,把老店的生意都抢了。

—胡文生《向西方学习:走进胡适》

材料二 新文化运动关系的问题大豆不是国家和民族的问题。他们关心的是人……他们的最终目的已经不是康有为、梁启超、孙中山那样设定在国家和民族,而是定位于人的解放。他们不是民族主义者,不是栩庙堂之上的帮忙文人,在人与国家之间,他们更关心的是人的生存、发展和自由,是个人的自由和权利的保障。

—胡文生《向西方学习:走进胡适》

(1)根据材料一和所学知识,简要说明“孔家店”在汉朝是如何“变质”的?指出朱熹所开“分店”的新特征。

(2)概括材料二的主要观点,并结合所学知识分析新文化运动的积极影响。(6分)

(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 自唐代中叶以后,海上丝路取代陆上丝路而成为中西交通的主要通道。唐宋时期,海上丝路臻于极盛……唐代海上丝路的繁荣与广州的极盛,是与中国安定团结的统一局面的出现,经济的发展,东西方政治、经济形势的变化密切相关的……隋代开辟的沟通南北的的大运河成为唐代南北交通的大动脉。唐代又不断完善驿道设施,广州与长安相距数千里,快马3日可达,尤其是开元四年凿辟大庚岭道,把控粤赣咽喉的险峻山路,整治成浩浩落荡的坦途,使运河的南北大通道经赣江、北江而南伸至广州,大大缩短了丝绸之路的启发港广州与内地联系的路程。

—叶显恩《海上丝绸之路与广州》

(1)根据材料一和所学知识,分析“唐宋时期海上丝绸之路臻于极盛”的原因。 (6分)

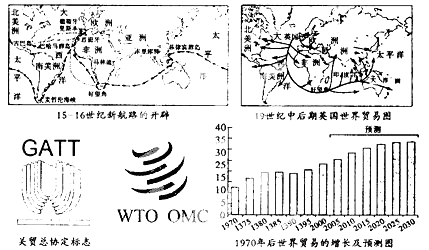

材料二

(2)报据材科二和所学知识归纳近代以来世界贸易发展的概况,并结合史实评述19世纪后世界贸易发展与世界经济政治格局之间的关系。(12分)