材料一 鄱阳湖见证了人类观念从传统的“征服自然”到“人与自然和谐相处”的巨大转变。历史上江西省由于山区毁林种粮,导致河道淤积,全流域通航里程锐减,鄱阳湖水面急剧萎缩,湖泊功能下降,造成生态环境的恶化。痛定思痛.20世纪80年代。江西省开始实施“山、江、湖开发治理工程”。将河流上游丘陵山区列为治理重点,使江西省森转覆盖率增长了近1倍。鄱阳湖湖体面积恢复到5100平方千米。2009年国务院正式批复《鄱阳湖生态经济区规划》,将此项建设上升为国家战略。实现了经济、社会与生态环境协调发展。

材料二 图14“江西省地形、水系图”。

结合材料一,运用《生活与哲学》中认识的相关知识,分析说明人们的观念从“征服自然”到“人与自然和谐相处”的转变过程。

阅读材料,回答问题。

近5年我国粮食总产量及谷物进口量占粮食总产量比率

注:我国粮食人均占有量仅为发达国家的三分之一,又是世界人口最多的国家,粮食安全问题始终是关系国计民生的头等大事。

材料餐桌浪费令人触目惊心。据最新统计数据显示:中国每年浪费食物总量折合粮食约500亿公斤,接近全国粮食总产量的十分之一,每年最少倒掉约2亿人一年的口粮;全国一年公款吃喝开销就达3000亿元,挤占了教育、卫生、医疗、社会保障等民生支出。为此,中央出台了厉行节约、反对浪费的一系列规定,各级政府带头过紧日子,严查餐桌浪费。近来,一场拒绝“剩宴”的“‘光盘’行动”在民间迅速展开,倡议大家珍惜粮食,杜绝身边的浪费。

概括图表(含注)中的经济信息。结合图表和材料一运用经济生活知识说明,我国为什么要开展厉行节约、反对浪费活动?

阅读材料,回答问题。

材料一 2005—2013年我国汽车消费及相关指标

| 指标 年份 |

私人轿车保 有量(万辆) |

GDP (万亿元) |

人均收 入(元) |

汽车工业销售 产值/GDP(%) |

| 2005 |

600 |

16.0 |

6 179 |

5.62 |

| 2007 |

1 149 |

20.9 |

7 668 |

6.70 |

| 2009 |

1 947 |

30.1 |

10 271 |

6.31 |

| 2011 |

3 443 |

39.8 |

14 394 |

7.54 |

| 2013 |

4 322 |

47.1 |

16 241 |

10.40 |

材料二 当越来越多的人争先恐后地实现了“有车一族”的梦想之后,车也带来了诸多问题。相关资料显示,机动车尾气排放是造成空气污染的重要原因,汽车带来的道路拥堵也成为城市交通的最大问题,然而仍有超过60%的城市居民愿意选择私家车作为日常出行工具。

根据材料一和材料二,运用经济生活的知识说明,应该如何看待我国汽车消费增长。

阅读材料,回答问题。

有机食品是国际上对无污染天然食品比较统一的提法,它从认证到生产再到上市销售,都有一套严苛的检测认定程序,根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工而成,生产加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素等人工合成物质。现在购买有机食品的人越来越多,市场销量不断增加。某校学生决定围绕有机食品撰写一份调查报告。他们到当地大型超市进行市场调查,得到以下数据:

| 普通食品 |

有机食品 |

|||

| 价格(元/千克) |

日销量(千克) |

价格(元/千克) |

日销量(千克) |

|

| 小白菜 |

3 |

1 000 |

11 |

50 |

| 黄瓜 |

5 |

400 |

20 |

30 |

| 猪肉 |

24 |

3 000 |

80 |

60 |

| 鸡蛋 |

9 |

800 |

36 |

20 |

| 面粉 |

4 |

5 000 |

50 |

200 |

| 大米 |

4 |

10 000 |

50 |

500 |

请在对上述经济现象分析的基础上,试写出调查报告的相关观点。(15分)

阅读材料,回答问题。

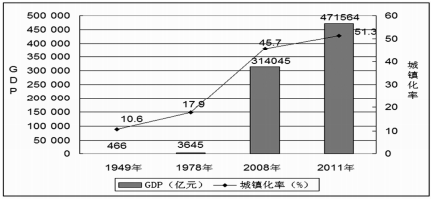

材料一 我国GDP和城镇化率情况

注:城镇化率通常指一个地区常住于城镇的人口占该地区总人口的比例,是一个国家或地区

现代化程度的重要标志。目前发达国家的城镇化率已达到80%。

材料二城镇化是中国经济增长持久的内生动力。据统计,城镇化率每提高1个百分点,就

有1300多万人口从农村转入城镇居住、生活、就学、就业,这对城镇公共服务和基础设施等形成巨大需求。同时,城镇可以吸纳大量的农村富余劳动力带动农民增收,缩小城乡差距。

材料三 立足国情、时代特点和社会发展趋势,借鉴别国城市化经验教训,我国提出了走新型城镇化道路的战略思想。强调大中小城市和小城镇、城市群的布局要科学,要与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应;要抓实抓好农业转移人口市民化工作,保障他们获得平等的市民权益;要把生态文明理念全面融入城镇化全过程。

(1)概括材料一所反映的经济信息。

(2)运用有关消费的知识,说明城镇化对中国经济发展的意义。

阅读材料,回答问题。

当前,油价高涨、交通拥堵、环境污染、能源短缺等问题凸显,汽车消费者日趋理性,提倡环保消费和前瞻消费。这种新的消费观念催生出低油耗、低排放、一车多能的时尚新车型,并逐步引领汽车消费的新趋势。

运用经济生活中消费对生产的反作用的知识,分析消费新趋势对汽车行业的影响。