阅读下列材料,回答问题。

材料一 表一

| 察举制 |

科举制 |

| 品德、学问、议政能力 |

“以文取士” |

| 长官举荐 |

自由报考 |

| “人、门兼美” |

“取士不问家世” |

——据张帆《中国古代简史》制表

材料二 自甲午以后,诏设学堂谕屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。

——两广总督陶模《图存四策折》(1901年)

(1)根据所学知识,用一句话概括“察举制”的内涵。根据材料一,结合所学知识,指出相比于察举制,科举制有哪些变化?(8分)

(2)结合所学知识概述科举制的积极作用。

(3)概括材料二的主要观点,结合所学知识指出该观点提出的原因。

阅读下列材料:

材料一 “对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”

——恩格斯《德国状况》

材料二 “这是一位同亚历山大和恺撒一样的天才人物,长于指挥军队,……竟还有立法家们具有的才能……。”“几年之后,这位伟人,聪明的人物疯狂了……使得一百万人的生命毁灭在战场上,激起整个欧洲来反对法国……二十年胜利果实被剥夺一空。”

——梯也尔《执政府和帝国的历史》

材料三 “在皇帝(拿破仑)的庇护下,新贵名流才得以保住政权,增殖其财富并扩大其势力。”

——《拿破仑时代》

(1)结合所学知识回答,恩格斯为何说拿破仑是德国“革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人”?

(2)以史实说明拿破仑是“有立法家所具有的才能”。

(3)梯也尔所言“二十年胜利果实被剥夺一空”是否符合史实?为什么?

(4)材料三中的“新贵名流”是指哪些人?在“皇帝的庇护下”,“增殖其财富并扩大其势力”说明了什么?

阅读下列材料,回答问题。

古代东西方先哲孔子、柏拉图都生活在社会大变革的时代,都希望提出一套救世良方,何为良政?如何实现良政?这是他们孜孜以求其答案的命题。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”

齐景公问政于孔子,孔子对曰:“君君、臣臣、父父、子子。”

定公问:“君使臣,臣事君,如之何?”孔子对曰:“君使臣以礼,臣事君以忠。”

——《论语》

材料二除非哲学家做了我们的国王,或者,我们称为国王或统治者的那些人能够用严肃认真的态度研究哲学,使得哲学和政治这两件事情结合起来……否则我们的国家就永远不会安宁,全人类也不会免于灾难。……国家的正义在于三种人(注:护国者、卫国者、生产者)各做各的事情。……如果所有的人都服从法律,国家就会昌盛。

——柏拉图《理想国》

(1)依据材料一、二,分别指出孔子和柏拉图心目中理想的统治者应具备的最主要的素质是什么?

(2)依据材料一、二,分别指出孔子和柏拉图分别追求怎样的理想国家?其实现手段有何不同?综合上述材料,概括孔子与柏拉图的治国理念最大的不同是什么?

材料一:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!……这个结果是什么呢?结果就是,把市场,实际就等于把商品.货币.市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去。”

——《大国崛起》解说词

材料二:在30年代的时候,那么,他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

(1)20世纪在世界现代化发展道路上有三次重要改革调整机遇,一次是在20年代初的俄国,一次是在30年代西方大危机时期的美国,还有一次是在70年代末期以来的中国。三次改革是指哪三次改革?三次改革的主要原因分别是什么?

(2)俄、美、中三国在农业方面各自采取了什么政策

(3)材料一二从本质上体现了两种不同的现代化管理模式,简要指出他们的相同之处和本质不同,

阅读以下材料,回答问题。

材料一 光绪三十二年(1906年)七月十三日,清廷发布上谕:“时处今日,唯有及时详晰甄核,仿行宪政。大权统于朝廷,庶政公诸舆论,以立国家万年有道之基。……但目前规制未备,民智未开。……俟数年后,规模粗具,查看情形,参用各国成法,妥议立宪实行期限,再行宣布天下。”

——《光绪朝东华录》

材料二 端方(满洲贵族,清廷派遣出洋考察宪政的五大臣之一)的密折说:“近访闻逆党方结一秘密会,遍布支部于各省,到处游说运动,且刊印鼓吹革命之小册子。……入会之人,日以百计,踪迹诡秘,防不胜防”,仿行宪政可以“于政治上导以新希望”从而“解散乱党”。

——摘自端方《请平满汉畛域密折》

材料三康有为在国外发布《布告》说:“顷七月十三日明谕,有预备行宪政之大号,以扫除中国四千年之秕政焉。薄海闻之,欢腾喜蹈。民权既得,兆众一心,君民同治,中国从兹不亡矣。”

——摘自《中国维新报》(1906年)

材料四 1906年12月,孙中山在东京发表演说,指出:“宪法’二字,近时人乐道,便是满洲政府,也晓得派遣奴才出洋考察政治,弄些预备立宪的上谕”,“照现在看来,满洲政府要实行排汉主义,谋中央集权,拿宪法做愚民的器具”,“中国数千年来,都是君主专制政体,这种政体不是平等自由的国民所堪受的,……照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命”,“惟尚有一层最要紧的话,因为凡革命的人,如果存有一些皇帝思想,就会弄到亡国。……我们定要由平民革命,建国民政府。这不止是我们革命之目的,并且是我们革命的时候所万不可少的。”

——摘自孙中山《三民主义与中国前途》

材料五“历观各国的宪法,有文宪法是美国最好……法国孟德斯鸠将英国制度作为根本,参合自己的理想,成为一家之学。美国宪法,又将孟德斯鸠学说作为根本,把那三权界限,更分得清楚……但是这百余年间,美国文明日日进步,土地财产,也是增加不已,当时的宪法,现在已经是不适用的了。兄弟的意思,将来中华民国的宪法,是要创一种新主义,叫做‘五权分立’。那五权除刚才所说的三权之外,尚有两权:一是考试权。……一为纠察权,专管监督弹劾的事。”

——孙中山《三民主义与中国前途》

(1)根据材料一、二指出,清廷预备“仿行宪政”的目的有哪些?

(2)根据材料三,说明康有为对于清廷预备“仿行宪政”的政治态度及其理由。

(3)根据材料四,概括孙中山反对清廷预备“仿行宪政”的理由。

(4)根据材料五,并结合所学知识,评述孙中山对美国宪法的基本看法。

(5)根据材料五,指出孙中山对于未来的资产阶级共和国宪法提出了怎样的构想?评议他这种构想的进步意义。(6分)

阅读以下材料并回答问题。

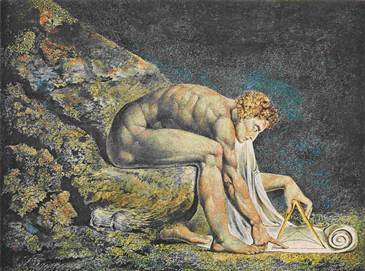

材料一下图来自一个反科学的画家的作品。图中牛顿坐在时空之海中的一块岩石上,专心致志地用他的数学工具来定义物质世界的事实。这幅画起名《一个英雄式的牛顿》,但画家抗议说:“上帝不是一个数学图表!”

材料二就在英国发生革命的同时,开始于意大利文艺复兴时期的科学革命也在英国达到了它的高潮阶段。科学革命的集大成者艾萨克﹒牛顿的划时代的伟大工作主要就是在英国革命期间完成的。这两大革命由此构成了一副17世纪的“双元革命”奇观,与18世纪的“双元革命”——英国工业革命和法国大革命,交相辉映。

(1)据材料一、二,并结合所学知识分析,如何理解牛顿将“科学革命”推到了“它的高潮阶段”?

(2)据材料二结合所学知识,分别概括两次双元革命的影响。