民主是近代以来世界的潮流,是一切进步力量的政治追求,制定法律是保证民主政治的一个重要途径。阅读下列材料,回答问题:

材料一 戊戌变法既不可能得到人民大众的理解和支持,也不能被清王朝以慈禧为代表的顽固派所接受,君主立宪制以失败而告终……辛亥革命胜利后,孙中山试图把西方的立法权、行政权、司法权与中国传统的考试权、监察权结合在一起,建立资产阶级共和制度。但是,“三权分立”制度也好,“五权分立”制度也罢,在历史上并没有站住脚。袁世凯不仅解散了参议院,甚至还废除共和、复辟帝制。在随后的十几年间,参议院成为北洋军阀的玩偶和道具,北洋军阀搞伪宪闹剧,制造的是一片混乱。抗战胜利后,国民党政府为了欺骗人民,召开了“国民大会”,制定了所谓“宪法”。但是,即使这样的“宪法”,也根本没有得到真正实施。

——引自《“六个为什么”》解读

材料二 这些年,世界瞩目中国的经济发展成就,也关注中国的政治发展模式。提出“软实力”概念的著名学者约瑟夫·奈这样评价:“中国的经济增长不仅使发展中国家获益巨大,中国的特殊发展模式包括特殊的民主方式也被一些发达国家称为可效仿的榜样……”

自20世纪70年代末实行改革开放政策以来,中国在深化经济体制改革的同时,坚定不移地推进政治体制改革,中国的民主制度不断健全,民主形式日益丰富,人民充分行使自己当家作主的权利。

在今天的许多领域,投票制度、选举制度、听证制度、政务公开制度、信息公开制度……民主的实现途径不断增多,制度化的渠道不断拓展,公民有序政治参与不断扩大,参与热情也不断提高。

作为政治文明发展的一种标志,法治成为中国人民的殷切向往和不懈追求。而在法治精神的弘扬中,在科学立法、民主立法的坚持中,中国特色社会主义法律体系基本形成,依法行政全面推进,司法为民深入实施,人民民主权利的法治保障水平不断提高。更重要的是,社会主义法治理念正成为全社会的共识,自觉学法守法用法的社会氛围日益形成。这充分表明,依法治国的基本方略,建设社会主义法治国家的宏伟目标,在全社会的共同实践中正一步一步化为现实。

——摘自《人民日报》

(1)近代中国人民为建立民主法治社会进行了不懈的探索,虽然都以失败而告终,但为现代中国建立民主法治社会提供了某些借鉴,试结合材料一和所学知识加以概括说明。

(2)依据材料二和所学知识说明,在1949—1956年间“中国特殊的民主方式”的内容及其法律依据?概括新时期党和政府是如何健全和保障民主制度的?(18分)

(3)依据材料二,归纳新中国成立以后民主法治建设的特点。(8分)

(4)综上所述,谈谈你对我国民主法治建设历程的认识。

(二十世纪的战争与和平)

材料一:联合国徽标

材料二:冷战的结束给国际关系体系带来了巨大冲击,也改变了赖以运作的权力基础。世界各国出于各自的利益考虑不断呼吁着手进行联合国改革,并为此提出了各式各样的建议和设想。其中最为引人注目的是对安理会改组问题的讨论。1990年第45届联大上,日本提出要求删除联合国宪章中将德、意、日列为敌国,允许行使武力的条款,以保证日本等国积极参与联合国行动。日本的主要理由是其对联合国活动的扩展作出了越来越大的贡献,特别是在经济上给予联合国充分的支持与合作。到1992年日本分担的联合国经费已仅次于美国而居第二位。许多第三世界国家则反对单方面依据经济实力扩大安理会,主张按照地域平衡、人口比例、民族代表性原则、增选新的常任理事国,即将新的理事国席位给予亚非拉国家。

(1)从联合国的徽标可以获得哪些信息?结合有关史实说明联合国建立初期,联合国的理念是否得到了很好的体现?

(2)依据材料二并结合所学知识,分析联合国改革问题为什么引起当今世界各国的普遍关注?

(历史上重大改革回眸)

材料一:19世纪上半期,俄国封建社会内部新的资本主义关系成熟和过时的农奴制瓦解,构成这一时期历史发展的主线。社会劳动分工深化和国内市场发展推动着生产方式的变革;机器取代手工劳动标志着手工工场向工厂过渡。俄国生产力的不断发展,终于使俄国在19世纪50年代徐徐拉开了工业革命的帷幕。

————张广翔《19世纪俄国工业革命前提——俄国工业化道路研究之一》

材料二:事实上,在1825年—1855年尼古拉一世统治的30年间,已爆发了500多次农民骚动。随着克里米亚的灾难,他(亚历山大二世)的《解放法令》解放了农奴,这是俄国历史上的一个重大转折点,甚至比美国历史上1863年的《解放黑人奴隶宣言》意义更重大。

————斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一、二,分析1861年俄国农奴制改革的历史背景?

(2)从社会结构变化的角度,如何理解俄国农奴制改革“甚至比美国历史上1863年的《解放黑人奴隶宣言》意义更重大?

阅读材料,完成下列问题。

材料一即使我们此刻所处的时代,已是需要民主政治的时代,我们不能再要有一个皇帝,这是不必再说的。但我们也不该单凭我们当前的时代意见来一笔抹杀历史,认为从有历史以来,便不该有一个皇帝,皇帝总是要不得,一切历史上的政治制度,只要有了一个皇帝,便是坏政治。这正如一个壮年人,不要睡摇篮,便认为睡摇篮是要不得的事。但在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得。

——钱穆《中国历代政治得失·前言》

材料二路威在《文明与野蛮》一书中提出了人类政治文明建设的两难:“人类老是在两个交替办法之间翻来覆去。有时候他要想建立秩序,有时候他渴望自由;把秩序和自由合而为一,似乎在他们的力量之外”。而政治文明建设就是试图实现秩序和自由两者的契合,尽管要真正达到秩序和自由的完全契合是相当困难的,但人类政治文明的发展却必须是在有序的状态下进行。

——虞崇胜《论政治文明的内在灵魂》

(1)结合秦朝有关史实论证材料一所述“在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得”的观点。

(2)依据材料二并结合所学知识,阐述美国是如何做到“政治文明建设就是试图实现秩序和自由两者的契合”的。

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

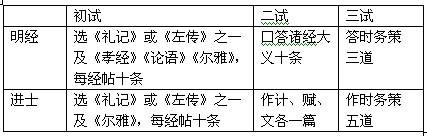

唐代明经、进士两科的考试内容

——摘编自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料二在中世纪的英国,宫廷和政府之间没有明确界限,官员主要由国王遴选,并被视为国王的仆人。资产阶级革命爆发后,文官开始出现。光荣革命后,国王和权贵行使有封建特权色彩的官职恩赐权来任用官员。直至18世纪末,文官录用仍无常规可据,文官录用权主要由国王、宫廷权贵和各部长官直接行使,私人关系和个人感情成为获取官职的关键因素。

工业革命催生了英国近代文官制度。1853年政府有关部门提出《关于建立常任英国文官制度的报告》,建议实行公开竞争考试录用制,并认为考试科目应有四类:古典文学;数学和自然科学;政治经济学、法学和近现代哲学;现代语言、近现代史和国际法。1855年文官改革令是以择优取士的方式取代官职恩赐制的重要起点。1870年枢密院关于文官制改革的命令规定,多数重要文官职位必须按照文官制度委员会的要求,通过公开竞争考试,择优录用。该令的颁布成为英国近代文官制度建立的标志。

——摘编自阎照祥《英国政治制度中》等

(1)在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?

(2)指出唐代科举取士与中世纪英国官员选用的主要区别。

(3)如何理解“工业革命催生了英国近代文官制度”?

(4)指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处。

阅读下列材料,回答问题:

公元前513年,晋国铸造铁鼎,并在鼎上铸上范宣子所制定的“刑书”,公之于众,这件事引起了孔子的责难。孔子说:“晋国将因为这次铸刑鼎而灭亡了。原因是铸造刑鼎,让老百姓从鼎上就能看到法律条文了,他们还能再尊敬那些贵人?贵贱等级没有了,还怎么治理国家呢?”

公元前452-前450年,罗马陆续编订了十二个法表,镌刻在十二块铜牌上,公布于罗马广场。史学家认为“这是平民的胜利”。

请回答:

(1)结合材料分析孔子对晋国“铸刑鼎”持何态度?其理由是什么?

(2)“晋铸刑鼎”与罗马镌刻“十二铜表法”意义的共同点是什么?