在中华民族发展史上,产生了三位历史巨人:孙中山、毛泽东和邓小平。

回答下列问题:

“我们革命的目标,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。这三种有一样 做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们的中国当成为至完美的国家”。

做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们的中国当成为至完美的国家”。

——孙中山《民报》创刊周年纪念会的演说

(1)根据上述材料分析孙 中山所谓的“三样目的”,概括地说要达到什么目标?所谓“至完美的国家”又是什么意思?“三民主义”的核心内容是什么?为什么说三民主义是比较完整的资产阶级革命纲领?

中山所谓的“三样目的”,概括地说要达到什么目标?所谓“至完美的国家”又是什么意思?“三民主义”的核心内容是什么?为什么说三民主义是比较完整的资产阶级革命纲领?

(2)与时俱进,理论创新,是每一位思想巨人的共同特点,这在孙中山先生的身上有着鲜明的体现。辛亥革命后,孙中山先生在理论认识方面,对三民主义进行了哪些改造和发展?

(3)毛泽东思想是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论。关于中国革命道路问题,毛泽东思想的主要贡献是什么?什么著作的发表标志着毛泽东思想形成了完整体系?在社会主义建设时期,毛泽东思想进一步发展表现在哪些方面?

(4)社会主义现代化建设新时期,邓小平同志继承发展了毛泽东思想,形成邓小平理论。相比毛泽东思想,邓小平理论主要是创造性地解决了什么核心问题?

阅读材料,结合所学知识回答。

材料一克里米亚的失败对俄国的民族主义者和斯拉夫派来说,是一个严重打击。……斯拉夫派人很有信心地预言,俄国专制制度的优越性会导致一个可与1812年对拿破仑的胜利相媲美的胜利。实际上,克里米亚战争的失败暴露了旧制度的腐败和落后。……旧制度的破产导致了旧制度的变革。

——(美)斯塔夫阿诺斯《全球通史》

材料二在明治维新期间,我们发现了一个奇特的现象。……明治政府在改革过程中出现了许多看起来非常矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施,其改革过程中融入了大量日本本身的传统和文化的因素。

——刘涛《从“万世一系”的宗教神话看日本的崛起》

请回答:

(1)依据材料一指出沙皇俄国采取的变革旧制度的措施及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明治维新在经济和政治领域采取了哪些“看起来非常矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施”? 俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同点?你从中能得到什么启示?

阅读材料,结合所学知识回答。

材料一熙宁改制比前两次更为彻底。首先罢诗赋,独留策论;其次新增大义,地位在策论之上。……熙宁科场改革的另一重大贡献在于王安石主持编纂、作为经义考试统一标准的《三经新义》,即《周礼》、《诗》、《书》三经义。成为科场和学官的法定教科书。

——郑师渠、吴怀淇主编《中国文化通史·两宋卷》

材料二至于介甫,以其书(《周礼》)理财者居半,受之,如青苗之类,皆稽焉。所以自释其义者,以其所创新法,尽传著新义,务塞异者之口。

——晁公武《斋读书志·新经周礼义》

请回答:

(1)根据材料一、二概括王安石变法的具体措施,并指出两则材料的侧重点有何不同。

(2)分析材料中王安石重视《周礼》的原因。

阅读材料,结合所学知识回答。

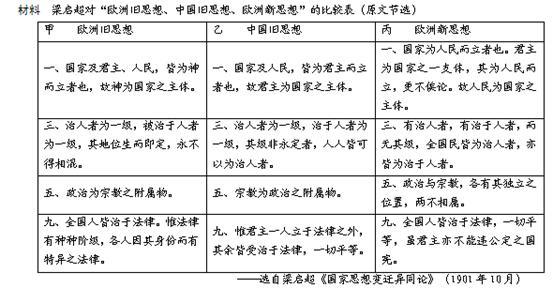

请回答:

(1)据表中甲、乙内容,概述“欧洲旧思想”与“中国旧思想”的异同点。(6分)

(2)据表中丙内容分析,“欧洲新思想”体现了怎样的国家构想?这种“新思想”对欧洲社会发展有何意义?(6分)

(3)你认为梁启超做出上 述比较的意图是什么?结合时代背景,分析梁启超的意愿在当时没能实现的主要原因是什么?(5分)

述比较的意图是什么?结合时代背景,分析梁启超的意愿在当时没能实现的主要原因是什么?(5分)

阅读材料,结合所学知识回答。

材料一 《简爱》是19世纪英国著名文学作品,小说通过对简·爱坎坷不平的人生经历,成功地塑造了一个不安于现状、不甘受辱、敢于抗争、敢于争取自由平等地位的女性形象。它从一个侧面反映那个时代欧美国家妇女地位的提高。

材料二 1916年,北京中国银行最先使用女子司账,一时被称为“银行界之破天荒,妇女界之新事业”。1918年4月,上海曹某的理发店首次雇佣了二三十名女理发师。进入20世纪20年代,一 些大城市的医疗、银行、商店、文艺、电讯等部门均有女职员出现。

些大城市的医疗、银行、商店、文艺、电讯等部门均有女职员出现。

材料三 新中国的成立为妇女参政事业建立了优越的制度。《共同纲领》中首先订明妇女在政治上拥有与男子相同的权利。1953年公布的《选举法》规定“妇女有与男子同等的选举权和被选举权”。195 4年的《中华人民共和国宪法》中,再次重申了妇女有与男子同等的选举权和被选举权。

4年的《中华人民共和国宪法》中,再次重申了妇女有与男子同等的选举权和被选举权。

请回答:

(1)结合19世纪以来欧洲历史,从政治、经济、思想三方面概括这一时期妇女地位提高的主要原因。

(2)材料二反映了什么历史现象。对比材料二,指出材料三中妇女地位的提高出现什么新特点。

(3)你如何看待妇女地位的提高。

阅读下列材料回答:

材料一儒家学说作为中国传统文化的主流思想,经历了一系列的发展和演变。战国时期,伟大的思想家孔子创立了儒家思想。后来孟子和荀子初步发展了儒家思想,在人性论方面,他们是一致的。西汉时期,为适应“休养生息”的时代要求,董仲舒改造了儒家思想,确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。

(1)材料一中共有3处说法不符合史实,请指出错误并予以改正。

材料二“ 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书•董仲舒传》

(2)材料二的核心思想是什么?这一思想引起的改革在历史上有何影响?

材料三至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——(南宋)朱熹《行宫便殿奏札》

(3)根据材料和所学,指出朱熹对儒家思想的态度并分析其本质目的。

材料四世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。——《明夷待访录.财计三》

(4)根据材料和所学知识,简述黄宗羲的思想主张。如果要给以上材料拟一个主题,你认为最恰当的表述是什么?