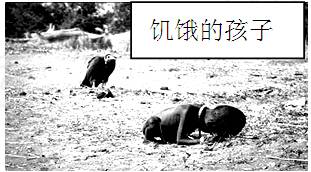

这张摄于1993年的照片震惊了世界,它向世人揭示了非洲依然存在的状况.自20世纪60年代以来,第三世界一直为改变这种状况而努力,这种努力是( )

| A.争取建立国际经济新秩序 | B.倡导和平共处 |

| C.实行独立自主的外交政策 | D.建立多极化的世界格局 |

克伦威尔掌握大权后采取的措施有

① 以武力维持国内统治② 大力发展工商业

③恢复天主教的地位④以武力维护英国海外贸易的利益

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①②④ |

在17世纪英国资产阶级革命中发挥重要作用的清教徒

| A.反对在英国占统治地位的天主教制度 | B.批判“君权神授”的观念 |

| C.提出“教随国定”的原则 | D.与保守势力争夺英国国教的领导权 |

英国资产阶级革命中的下列事件发生的顺序是

①组成议会军②纳西比战役

③克伦威尔宣布为“护国主”④查理一世被处死

| A.①②④③ | B.④②①③ | C.①②③④ | D.②③①④ |

导致17世纪40年代英国内战的矛盾双方是

| A.英格兰与苏格兰 | B.议会与王权 | C.新贵族与旧贵族 | D.农民与国王 |

1640年英国新议会的召开是资产阶级革命开始的标志,这是因为

| A.议会提出了掌握政权的要求 | B.国王宣布“讨伐议会”挑起了内战 |

| C.议会组建军队与王军交战 | D.内战后议会把持了全国政权 |