分析回答下列代谢与调节的相关问题:

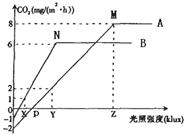

Ⅰ、下图表示在25℃时,A、B两种植物随着光照强度的变化,CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图。据图回答下列问题:

(1)写出光合作用的总反应式: 。

(2)比较A、B植物呼吸作用,其中呼吸作用较强的是 植物。当二氧化碳净吸收为0时,植物细胞中可以产生ATP的细胞器有 。

(3)当光照强度在达到Z点之前,限制A植物光合作用的因素主要是 。如B是C4植物,其完成光合作用的细胞依次是 。

(4)当平均光照强度在X和Y之间(不包括X、Y),假设白天和黑夜的时间各为12h,A植物一昼夜中有机物积累量的变化是 (减少或增加)。

(5)对B植物而言,假如白天和黑夜的时间各为12h,平均光照强度在 klux以上才能使CO2的吸收量超过CO2的释放量。

(6)若已知A植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃和30℃,若将温度提高到30℃(其它条件不变),理论上图中P、M的位置如何变化? 。

(7)某同学想探究温度对A植物光合作用的影响,则应选择图中M点对应的光照强度,在该实验中,自变量是 ,观察测量因变量的指标是 。

Ⅱ、(9分)给动物注射促甲状腺激素后最终导致下丘脑的促甲状腺激素释放激素分泌减少。对此问题的解释有两种观点:

①促甲状腺激素直接对下丘脑进行的反馈调节;

②通过促进 对下丘脑进行的反馈调节。这两种观点是否成立?为此,某生物兴趣小组做了以下的实验进行探究。

(一)材料用具:实验动物、可能用到的试剂、药品、手术器械、测量仪等。

(二)实验思路:

(1)将实验动物平均分为A、B两组;A为实验组,B为对照组。并测定两组动物血液中促甲状腺激素释放激素的含量。

(2)用手术器械将A组动物的 器官切除,B组做切除手术,但不摘除此器官。

(3)对A、B两组动物注射 。

(4)一段时间后,再测量A、B两组动物血液中的促甲状腺激素释放激素含量。

(三)实验结果及结论(支持的观点):

(1)若A组促甲状腺激素释放激素不减少(或增加),B组促甲状腺激素释放激素减少,则 ;

(2)若A组和B组促甲状腺激素释放激素减少的量相等,则 ;

(3)若A组和B组促甲状腺激素释放激素减少的量不相等,且B组减少得要多,则 。

苄佐卡因是一种医用麻醉药品,学名对氨基苯甲酸乙酯,它以对硝基甲苯为主要起始原料经下列反应制得:

请回答下列问题:

(1)写出A、B的结构简式:A____________,B___________

(2)化合物C中含有的官能团名称是:、 。

(3)写出由A和B化合反应生成C的化学反应方程式

该反应属于 (填反应类型)

(填反应类型)

(4)苄佐卡因(D)的水解反应如下:

化合物H经聚合反应可制得高分子纤维,广泛用于通讯、导弹、宇航等领域。

请写出该聚合反应的化学方程式______________________ ____________________。

____________________。

2008年以来,手足口病在我国部分地区的儿童人群中大面积流行,卫生部已将手足口病纳入传染病管理,要求各地加强防控。手足口病(HFMD )是由肠道病毒引起的传染病,多发于婴幼儿,可引起手、足、口腔等部位的疱疹,个别病例可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等并发症。引发手足口病的肠道病毒有20多种(型),柯萨奇病毒A组的4、5、9、l0、16型,B组的2、5型,以及肠道病毒71型等均为此病常见的病原体,其中以柯萨奇病毒A16型和肠道病毒7l型最为常见。请回答下列问题。

)是由肠道病毒引起的传染病,多发于婴幼儿,可引起手、足、口腔等部位的疱疹,个别病例可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等并发症。引发手足口病的肠道病毒有20多种(型),柯萨奇病毒A组的4、5、9、l0、16型,B组的2、5型,以及肠道病毒71型等均为此病常见的病原体,其中以柯萨奇病毒A16型和肠道病毒7l型最为常见。请回答下列问题。

(1) 柯萨奇病毒A组就有4、5、9、10、16型,B组有2、5型,病毒发生众多变异类型是的结果,这种变异的特点与一般生物变异的不同之处是。

(2) 为了预防病毒感染,对健康婴幼儿注射疫苗后,有些人出现轻度发热现象,此时维持体温恒定的主要中枢是。

(3) 将病毒灭活后,除可作为疫苗用于免疫预防外,还可在细胞工程中用于。

(4) 要研制HFMD疫苗,必须知道其大分子组成,请设计实验探究肠道病毒的物质组成。

实验原理:

①RNA在浓盐酸中与苔黑酚试剂共热显现绿色;

②;

③。

(5)请画一曲线图,表示病毒侵入机体后,引起血液中抗体浓度变化。(用①标明第一次感染,用②标明第二次感染)

高等动物生命活动调节的基本形式包括神经调节和激素调节,分析回答问题:

(1)在反射活动中,兴奋以的形式沿着神经纤维传导。

(2)在相邻的神经细胞之间,兴奋可由由一个神经元的传到下一个神经元的。

(3)人脑是整个神经系统最高级的部位,是人脑特有的高级功能。

(4)为验证甲状腺激素的功能,有人设计了如下的实验方案:

步骤一:选两只的未成年狗,编号甲、乙。

步骤二:将甲狗的甲状腺手术切 除,在乙狗与甲狗颈部的同一位置

除,在乙狗与甲狗颈部的同一位置 做相同的手术切口,但不摘除甲状腺,并将两只狗的伤口缝合。

做相同的手术切口,但不摘除甲状腺,并将两只狗的伤口缝合。

步骤三:两只狗在相同且适宜的条件下喂养一段时间后,观察并比较两者发育状况和活动状况的差异。

试分析以上实验,并回答以下问题:

① 步骤二中对乙狗进行相同切口手术的目的是排除。

② 有人认为以上实验只能说明实验中观察到的现象与腺体有关;若要进步证明甲状腺激素的功能,你还需要增加怎样的后续步骤?

步骤四:

。

。

请根据以下生物学杂志文摘内容回答问题。

I.2010年2月《细胞》:NF2基因是一种肿瘤抑制基因,其编码的Merlin蛋白与细胞的运动和增殖有着密切的关系,其作用机理如右图所示。

NF2基因通过和 的过程控制Merlin蛋白的合成。研究者们通过一系列实验发现,Merlin蛋白具有抑制肿瘤发生的功能,它在细胞核中不断积累,主要通过与的结合,抑制来发挥抑癌作用。

的过程控制Merlin蛋白的合成。研究者们通过一系列实验发现,Merlin蛋白具有抑制肿瘤发生的功能,它在细胞核中不断积累,主要通过与的结合,抑制来发挥抑癌作用。

II.2010年3月《自然》:生成单倍体植物的简单方法。

(1) 单倍体植物在育种中极 为重要——常被用来生成的二倍体植株。

为重要——常被用来生成的二倍体植株。

(2) 以往单倍体的生成常常涉及不同优良性状个体的、等技术。

(3) 新方法涉及对CENH3(即“着丝点特异性组蛋白”)用方法进行处理,生成在与野生型杂交后其基因组被从合子中除掉的品系,这样产生的单倍体植物只有来自野生型亲代的染色体.CENH3在着丝点上起着普遍作用,所以原则上这种方法可以推广到所有植物。

下图代表自然界中处于不同分类地位的6种体现生命现象的单位。图中I、Ⅱ、Ⅲ、IV绘出了各自区分其他种生物的标志结构,请回答。

(1)I、Ⅱ、Ⅲ与IV比较,共同具有的膜结构是,共同具有的无膜的细胞器是。

(2)Ⅲ属于细胞。判定图中I所示的是动物细胞而不是高等植物细胞的主要依据是。

(3)请列举出图中I代表的细胞在有丝分裂前期,发生的三种显著的形态结构变化:① ;② ;③ 。

(4)如果I代表的细胞发生了癌变,细胞表面会发生什么变化,使细胞间黏着性减小,导致癌细胞容易在有机体内分散和转移?。