阅读下列材料

材料一 ……杭州人张瀚的祖先,成化末年有织机一张,从事纺织,所织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多。后来织机发展到二十余张,“家业大饶”,成为雇佣“机工”的“机户”了。

材料二 中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

发昌机器厂 |

| 南海 |

陈启沅 |

继昌隆缫丝厂 |

| 天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

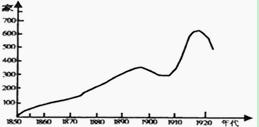

材料三 中国民族企业变化

材料四 第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

请回答:

(1)材料一说明明清时期出现了什么新的经济现象?

(2)材料二中民族企业的出现说明了什么?从生产力的角度分析,近代民族企业与明代“机房”的最大的不同点是什么?

(3)材料三反映了我国民族企业发展过程有什么特点?

(4)根据材料三、四并结合所学知识,分析为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又很快衰落下去?你从中能得到什么启示?

中国共产党既是马克思主义的坚定传承者,也是中华优秀传统文化的坚定传承者,实现中华民族的伟大复兴是中华民族近代最伟大的中国梦。阅读材料,回答问题:

材料一 自2012年11月15日以来,除了在毛泽东、邓小平诞辰纪念座谈会上大量引用两位前领导人的话语,习近平在所有讲话中引用次数最多的是源自儒学经典的名言。其中,他引用《论语》36次、《孟子》10次,引用《礼记》《尚书》《荀子》也均超过5次。

——腾讯时政新闻

(1)两千年来儒学始终是中华民族的主流思想与精神支柱,分析其原因并阐释儒学对中国文化的贡献。

材料二人民儒学并不主张人民主权论,而主张“民本”……“大道之行也,天下为公”,天下是天下人的天下,所有人共同治理天下。人民就是所有人,人民共同治理天下,这是天赋之义。天下人都是人民,其内部当然有各种各样的差别,但万民一体,天下一家。

——秋风《必须在学术上“驱除鞑虏,恢复中华”》

(2)儒学从创立开始就一直注重“返本开新”,简述春秋以来到近代中国人对“民本”思想的发展。

材料三 对待传统文化的政策应该是古为今用,批判地吸收和继承。肯定它包含了中华民族优秀传统思想的主流,对那些在长期历史实践中形成的优秀价值原则,可以转化为时代精神来继承,对有些内容可抽取其封建性的思想内核,提取其有用的精神因素,使之成为今天新文化建设有用的思想要素。对传统文化中存在许多封建落后的糟粕,如“三从四德”的女性观,“天不变道也不变”的自然观,“别尊卑,明贵贱”的封建等级观等必须否定和抛弃。今天,我们应该充分利用儒学优秀的思想资源,改造和重建中华民族的优秀文化,使之适应中国的现代化。

(3)据材料三概括对待儒学的正确态度。

建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的“一带一路”构想,已经成为当下中国外交战略和中国国家战略。阅读下列材料,回答问题:

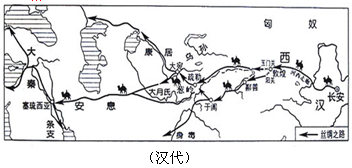

材料一 汉代丝绸之路与宋代丝绸之路

(1)根据材料并结合所学分析宋代丝绸之路比汉朝有了哪些新发展?分析宋代海上丝路繁荣的原因。

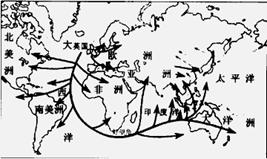

材料二航路开辟图

(2)根据材料一、二并结合所学,从背景与影响两个角度分析新航路与中国丝路的不同。

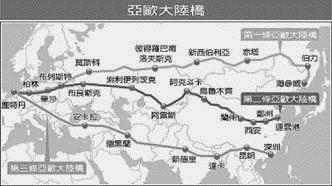

材料三亚欧大陆桥

(3)综合以上材料和问题,结合当今经济发展趋势,谈谈你对丝绸之路的认识。

依法治国就是依照体现人民意志和社会发展规律的法律治理国家,而不是依照个人意志、主张治理国家。阅读下列材料,回答问题:

材料一1787年费城制宪会议在华盛顿的主持下,通过了联邦宪法。这部宪法是世界上第一部资产阶级性质的宪法,体现了三权分立原则。宪法规定:总统负责行政权,任期4年,连任不得超过两届;参议员任期6年,每州两名;众议员按人口比例选出,任期两年;司法权属于各级法院,法官由总统任命,经参议院批准终身任职。这部宪法没有废除黑奴制度,带有种族歧视色彩。

——据人民版必修一改写

(1)指出材料一的错误,并说明理由。

材料二 国与国之并立而有交际;人与人之相处而有要约,法政所由立也。中国惟不讲此学,故外之不能与国争存,内之不能使吾民得所。夫政法者,定国之本也。……故今日之计,莫急于改宪法。必尽取其国律、民律、商律、刑律等书而广译之。

——梁启超《变法通议》

“由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守……我们现在要集合中外的精华,防止一切流弊,便要采取外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧,造成一个五权分立的政府。”

——孙文《国父全书•民权主义》

(2) 据材料二分析梁启超孙中山法治思想的异同。

材料三 《临时约法》的最大不足是缺乏“妥协精神”。参议院又无实际力量来确保临时大总统(袁世凯)服从约法,而袁世凯又决非是中国的华盛顿,这不免成为后来约法屡被践踏的一大因素。民主宪政应在各方力量的支持下稳步推进,与其制定不切实际的完美规则,不如先制定各方都可接受的条文。否则,对权力的划分和制约都难免成为一纸空文。

——孙夏冰《<临时约法>与美国宪法的比较阅读》

材料四(辛亥革命前,孙中山)对推翻清朝后的制宪进程作过合理的安排,准备循序渐进,分三期完成……见让位于袁,便另订《临时约法》,集权于责任内阁,限制总统权力,且要袁立行宪政;这种罔顾国情、视人立法、以国家大法为政治斗争武器的行为,有违客观、 公正的立法精神。综观民初政情,《临时约法》成了总统与内阁、政府与议会、中央与地方、军事与民政诸多冲突的根源,最终导致孙袁决裂、二次革命和护法战 争。其后,南北混战,武夫称雄,《临时约法》,终成废纸。

——范福潮《<临时约法>为什么会成为废纸》

(3)据材料三、四归纳《临时约法》缺乏“妥协精神”的表现与影响。美国1787年宪法如何体现了“妥协”的智慧?

(26分)日本首相安倍晋三在达沃斯论坛上说,当前中日关系与一战前的英德关系有相似之处,当时英德虽然贸易往来密切,但还是发生了战争,中日需要引以为鉴。该言论遭到中国强力谴责。阅读材料,回答问题。

材料一“德国人向自己的一个邻国让出陆地,向另一个让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们也要给自己一块光明之地、一块阳光下的地盘。”

——德国外长毕洛夫

材料二此时,德国已经是欧洲响当当的第一陆军强国了。……但是,当一个陆军强国开始谋求海上霸权,开始建立强大海军的时候,英国人就坐不住了,感受到了强烈的威胁。

1898年,德国通过了加强海军的法案,规定到1904年,德国要拥有17艘战列舰,9艘装甲巡洋舰,26艘轻型巡洋舰;1900年,德国又提出第二个扩充海军计划,几乎把建造军舰的数目增了一倍。从此,德国开始集中全力发展海军。

——袁腾飞《人类史上第一次大规模立体战争》

材料三在当时,争夺制海权是一股思潮,美国海军将领马汉率先提出“海权论”,影响极大。马汉从争夺世界霸权的角度出发,提出制海权是一国力量发展中,最为重要的战略因素,海洋的主要航线带来巨大商业利益,因此必须有强大的舰队确保制海权,以便有足够的商船与港口来使用。马汉同时强调海洋军事安全的重要,认为海洋可保护国家免于在本土交战,海军对战争的影响比陆军更大。

——袁腾飞《人类史上第一次大规模立体战争》

材料四 2014年1月23日,外交部发言人秦刚主持例行记者会。

问:日本首相安倍晋三在达沃斯论坛称,当前中日关系与一战前的英德关系有相似之处,当时英德虽然贸易往来密切,但还是发生了战争,中日需要引以为鉴.中方对此有何回应?

答:日本领导人对历史的记忆不能错位。与其拿一战前的英德关系说事儿,不如直面历史,深刻检讨一战前乃至整个近现代史上日本对中国都干了些什么?

——中华人民共和国外交部主页

材料五 2014年1月24日,在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会的中国外交部长王毅就日本首相安倍把中日关系比喻为一战前最终走向战争的英德关系作出回应。王毅说,这一说法时空错乱,莫名其妙。现在的世界与一百年前相比已发生巨大变化,包括中国在内的维护和平的力量不断增强,世界和平是有保障的。

——中华人民共和国外交部主页

(1)根据材料一、二,概括英德关系紧张的原因。结合所学知识,指出德国采取这些政策的根本原因?(6分)

(2)根据材料三,概括争夺制海权的理由。(6分)

(3)根据所学知识,指出“一战前乃至于整个近现代史上日本对中国干了些什么”的含义。列举“一战前日本对中国干了些什么”的事例。(8分)

(4)根据材料五,并结合所学知识,从中国近代史和新中国的外交宗旨两个方面说明中国是维护世界和平的中坚力量。(6分)

(共26分)中国在由传统社会向现代社会的转型中,国家观念与现代民族意识形成,爱国主义随之产生。阅读材料,回答问题。

材料一“中国”一词最早见于西周成王时代,“余其宅兹中或(国),自之乂民”。与《逸周书·度邑》对读可知,这里的“中国”指的是河洛交汇的今洛阳地区。《史记·天官书》中说“其后秦灭六国,并中国。”……不过,唐朝亦曾用“中华”表示国家意义上的中国。自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,……至乾隆中期,“天朝”和“中国”才正式作为清朝对自己身份的确定称谓。

材料二

| 中俄尼布楚条约 |

“中国大皇帝钦差分界大臣领侍卫内大臣索额图……” |

| 南京条约 |

“兹因大清国大皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释……” |

| 虎门条约 |

“中华地方官应与英国管事各方各就地方民情……” |

| 辛丑条约 |

“大清国国家既如此……则中国愿将一千九百年夏间……” |

(据《中国:天下观念中的国名定位》、李扬帆《走出晚清》等)

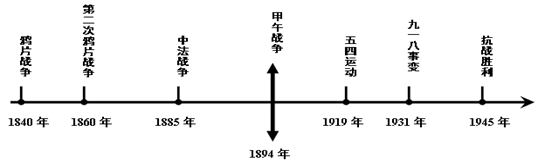

材料三从1840年至1945年,这百年来,以甲午中日战争中国失败为分界线,爱国主义演进大致可分为两个阶段,在第一阶段,现代民族国家意识开始萌芽,但并未完形,爱国主义重在行动,……在第二阶段,新型知识分子群体与现代民族国家观念形成,爱国主义从自发到自觉,从情绪到理性,现代爱国主义观念形成。

材料四有一种爱国心,……混杂着很多成分,其中既有对古老习俗的爱好,又有对祖先的尊敬和对过去的留恋。……这种爱国心本身就是一种宗教,它不做任何推理,只凭信仰和感情行事。同所有的轻率的激情一样,这种爱国心虽能暂时地激起强大的干劲,但不能使干劲持久。它把国家从危机中拯救出来以后,往往便任其于安宁中衰亡。另有一种爱国心比这种爱国心富有理智。它虽然可能不够豪爽和热情,但非常坚定和非常持久。它来自真正的理解,并在法律的帮助下成长。它随着权利的运用而发展,但在掺进私人利益之后便会消减。

(据[法] 托克维尔《论美国的民主》(上卷)节选)

(1)根据材料一、二概括传统中国称谓变化的突出特点。(6分)

(2)结合材料三并依据所学知识,叙述中国近代爱国主义演进的两个阶段。(12分)(要求:逻辑严密;史论结合。)

(3)概括材料四中两种“爱国心”的主要区别,(4分)结合材料三、四谈谈你对爱国主义的认识。(4分)