(共26分)中国在由传统社会向现代社会的转型中,国家观念与现代民族意识形成,爱国主义随之产生。阅读材料,回答问题。

材料一 “中国”一词最早见于西周成王时代,“余其宅兹中或(国),自之乂民”。与《逸周书·度邑》对读可知,这里的“中国”指的是河洛交汇的今洛阳地区。《史记·天官书》中说“其后秦灭六国,并中国。”……不过,唐朝亦曾用“中华”表示国家意义上的中国。自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,……至乾隆中期,“天朝”和“中国”才正式作为清朝对自己身份的确定称谓。

材料二

| 中俄尼布楚条约 |

“中国大皇帝钦差分界大臣领侍卫内大臣索额图……” |

| 南京条约 |

“兹因大清国大皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释……” |

| 虎门条约 |

“中华地方官应与英国管事各方各就地方民情……” |

| 辛丑条约 |

“大清国国家既如此……则中国愿将一千九百年夏间……” |

(据《中国:天下观念中的国名定位》、李扬帆《走出晚清》等)

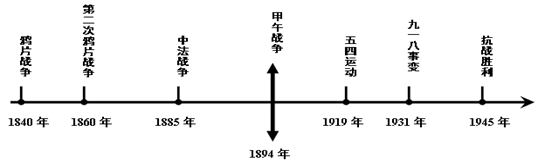

材料三 从1840年至1945年,这百年来,以甲午中日战争中国失败为分界线,爱国主义演进大致可分为两个阶段,在第一阶段,现代民族国家意识开始萌芽,但并未完形,爱国主义重在行动,……在第二阶段,新型知识分子群体与现代民族国家观念形成,爱国主义从自发到自觉,从情绪到理性,现代爱国主义观念形成。

材料四 有一种爱国心,……混杂着很多成分,其中既有对古老习俗的爱好,又有对祖先的尊敬和对过去的留恋。……这种爱国心本身就是一种宗教,它不做任何推理,只凭信仰和感情行事。同所有的轻率的激情一样,这种爱国心虽能暂时地激起强大的干劲,但不能使干劲持久。它把国家从危机中拯救出来以后,往往便任其于安宁中衰亡。另有一种爱国心比这种爱国心富有理智。它虽然可能不够豪爽和热情,但非常坚定和非常持久。它来自真正的理解,并在法律的帮助下成长。它随着权利的运用而发展,但在掺进私人利益之后便会消减。

(据[法] 托克维尔《论美国的民主》(上卷)节选)

(1)根据材料一、二概括传统中国称谓变化的突出特点。(6分)

(2)结合材料三并依据所学知识,叙述中国近代爱国主义演进的两个阶段。(12分)(要求:逻辑严密;史论结合。)

(3)概括材料四中两种“爱国心”的主要区别,(4分)结合材料三、四谈谈你对爱国主义的认识。(4分)

某班同学在学习思想史的时候,为更好地掌握人类思想文明成果,特别制订了下面这张表格,请根据所学,帮助完成该表格:

| 历史人物 |

主要思想成就 |

在历史上的地位 |

| 苏格拉底 |

①;② |

古希腊著名哲学家 |

| 孔子 |

①;② |

儒家思想创始人。 |

| 伏尔泰 |

①;② |

启蒙运动领袖(著名启蒙思想家) |

| 马克思 |

科学共产主义(马克思主义) |

马克思主义创始人、国际共产主义运动领袖。 |

19世纪40年代,中国革命发生了怎样的转变?这一转变有何特点?为什么?与20世纪初的革命转变相比,有何本质的不同?

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

注:图一为共产国际代表马林;图二为1950年初中苏签订友好条约;图三为苏联专家指导中国工人;图四为中国留学生在莫斯科大学。

材料二

--《世界现代史参考资料》,《新中国五十五年统计资料汇编》

材料三 l933年,(苏联)宣布实行农产品义务交售制。……提高工业品的出售价格,压低农产品的收购价格,……以加快(工业化)资金积累。

1953年,中国实行以固定价格强制收购粮食的制度,……为拟定的工业化规划提供资源,……低价的收购制度提供了把物资部分无偿地转出农业部门的手段。

--摘编自齐世荣《世界史·现代史编》、费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)材料一中图一人物对中国革命的帮助主要体现在哪些方面?参照图片并结合所学知识,分析苏联的支持对建设新中国的主要作用。

(2)根据材料二、三,概括20世纪二三十年代苏联和五十年代中国经济发展的主要相似特点及存在的主要问题,并分析新中国存在这些问题的主要原因。

歌曲能反映一个时代的心声。“我们唱着《东方红》,中国人民站起来。我们唱着《春天的故事》,改革开放富起来,继往开来的领路人带领我们走进新时代。……”根据这首歌,回答下列问题:

(1)毛泽东思想在近代史上主要探索什么问题?探索得出了什么结果?其依据是什么?

(2)为了使中国人民富起来,邓小平领导中国人民在农村和城市进行了哪些卓有成效的探索?

(3)你是怎样认识江泽民“三个代表”重要思想的?

阅读下列材料,并回答有关问题:

材料一

宋人《纺车图》《康熙御制耕织图》

材料二

20世纪的工厂法国埃菲尔铁塔

材料三

19世纪的纺织工厂

请回答:

(1)根据材料和所学知识,指出材料一经济模式向材料二经济模式过渡的两条道路?两条道路在经济方面各自有何特点?

(2)新中国成立之初,中国人民选择了上述道路中的哪条道路?试分析选择这条道路的原因。

(3)材料三所表现的经济模式对人类社会发展造成了哪些影响?你认为我国应该采取什么对策?

(4)综合上述材料,谈谈你对人类经济文明发展的认识。