詹天佑(1861.1919年)是我国杰出的爱国工程师、铁路工程专家。阅读下列材料:

材料一:1904年,清政府决定兴建北京到张家口的铁路。修路的消息传出,在华势力最大的英国志在必得,视长城以北为其势力范围的沙俄也不相让。由于国内民众的强烈反对,英俄的企图没能得逞,詹天佑受命全权负责京张铁路的修筑。

材料二:京张铁路全长200多公里,山高路险,施工难度极为罕见。

詹天佑不怕困难,也不怕嘲笑,毅然接受了任务,开始勘测线路。哪里要开山,哪里要架桥 ,哪里要把陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测,进行周密计算。他亲自带着学生和工人,扛着标杆,背着经纬仪,在峭壁上定点,测绘。

,哪里要把陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测,进行周密计算。他亲自带着学生和工人,扛着标杆,背着经纬仪,在峭壁上定点,测绘。

铁路要经过很多高山,不得不开凿隧道,其中数居庸关和八达岭两个隧道的工程最艰巨。居庸关山势高,岩层厚,詹天佑决定采用从两端同时向中间凿进的办法。八达岭隧道长一千一百多米,他采用中部凿井法:先从山顶往下打直井,再分别向两头开凿。这样一来,几个工作面同时施工,把工期缩短了一半。

铁路经过青龙桥附近,坡度特别大。火车怎样才能爬上这样的陡坡呢?詹天佑顺着山势,设计了一种“人”字形线路。北上的列车到了南口就用两个火车头,一个在前边拉,一个在后边推。过青龙桥,列车向东北前进,过了“人”字形线路的岔道口就倒过来,原先推 的火车头拉,原先拉的火车头推,使列车折向西北前进。这样一来,火车上山就容易得多了。

的火车头拉,原先拉的火车头推,使列车折向西北前进。这样一来,火车上山就容易得多了。

材料三:清廷邮传部在验收京张铁路后称:“此路一成,非徒增长吾华工程师莫大之名誉,而后此之从事工程者,亦得以益坚其自信力,而勇于图成。”

请回答:

(1)阅读材料一回答,京张铁路为什么会引起帝国主义的垂涎?一个中国工程师在自己的国土上主持修筑一条铁路,为什么会引起国人的如此关注?

(2)材料二是从哪些方面介绍詹天佑克服京张铁路修筑过程中的困难的?请概括之。成就詹天佑杰出的个人因素是什么?

(3)根据材料三回答,京张铁路的全线通车给后人以怎样的启示?

阅读下列材料:

材料一 应向西方寻找发展的钥匙。

——穆罕默德·阿里

材料二 真正的独立需要一支能够抵抗西方入侵的现代化军队,而现代化军队需要建立起现代化工业,以提供必要的军事装备。

——穆罕默德·阿里

材料三穆罕默德·阿里是一个雄心勃勃的人,在取得埃及政权后,他表面上装着向素丹称臣纳贡,内心里却想摆脱素丹的统治……穆罕默德·阿里的最终宿愿是以埃及为中心,建立一个庞大的阿拉伯帝国,以取代日益衰落的奥斯曼帝国。

——《埃及近代史》杨灏城著,中国社会科学出版社,1985年版

材料四在我第二次(1833~1835)访问埃及时,农村中体格健全的人已经少见,不是缺一两颗门牙(这样就无法咬住子弹)或断一节手指,就是少一只眼睛或双目失明,这样就可以不被征召入伍。

——英国旅行家兰恩

请回答:

(1)材料一中,阿里是如何“向西方寻找发展的钥匙”的?(4分)

(2)根据材料二、三回答,穆罕默德·阿里改革的核心内容是什么?具体采取了哪些措施?(6分)

(3)依据四则材料,概括阿里改革的历史作用。(4分)

(4) 穆罕默德·阿里在工业方面的改革措施与中国的洋务运动有何相同之处?(6分)

在人类跨入新世纪之初,在中国“十一五”计划的开局之时,一项重大而深远的战略举措——社会主义新农村建设正在神州大地稳步推进。建设新农村,对中国农民而言是一种福音,对中国农村来说是重大变革,对中国农业则是千载难逢的发展机遇。阅读下列材料,结合所学知识回答相关问题。

材料一树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。从今再不受那奴役苦,夫妻双双把家还。你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。你我好比鸳鸯鸟,比翼双飞在人间。

材料二 1958年10月28日,山东范县县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不要钱,鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘……人人都说天堂好,天堂不如新乐园!”

——中国律师网

材料三“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的。”

(1)材料一反映了我国古代农民在政治、经济上的理想是什么?

(2)材料二中农民向往的“新乐园”在当时是指什么?简要分析它出现的历史背景和产生的影响。

(3)材料三反映了我国怎样的一种经济体制?这种经济体制出现的历史背景是什么?对我国农村经济建设产生了什么影响?

下列一组图片反映了20世纪20年代至30年代初的美国社会景象。结合所学知识回答下列问题:

图一 美国繁荣时期的汽车长龙图二 美国人被迫出售私人汽车

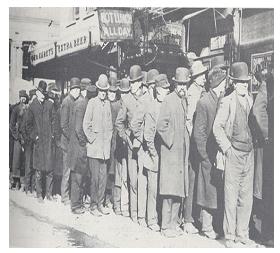

图三 巨大宣传画下排队领取救济金的美国人

(1)图二和图三反映当时美国发生了什么重大事件?指出这一事件产生的原因。

(2)为应对这一事件,美国罗斯福政府采取什么对策(2分)?其实质是什么?

(3)在社会主义现代化建 设过程中,我们可以从上述案例中借鉴什么经验或教训?

设过程中,我们可以从上述案例中借鉴什么经验或教训?

阅读下列材料

材料一……杭州人张瀚的祖先,成化末年有织机一张,从事纺织,所织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多。后来织机发展到二十余张,“家业大饶”,成为雇佣“机工”的“机户”了。

材料二中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

发昌机器厂 |

| 南海 |

陈启沅 |

继昌隆缫丝厂 |

| 天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

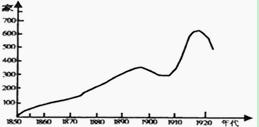

材料三中国民族企业变化

材料四第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

请回答:

(1)材料一说明明清时期出现了什么新的经济现象?

(2)材料二中民族企业的出现说明了什么?从生产力的角度分析,近代民族企业与明代“机房”的最大的不同点是什么?

(3)材料三反映了我国民族企业发展过程有什么特点?

(4)根据材料三、四并结合所学知识,分析为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又很快衰落下去?你从中能得到什么启示?

欧盟的形成与发展,印证了当代历史演进的特征与趋势。阅读下列材料:

材料一虽然欧洲各国有共同的文化遗产,但由于历史的不同和民族性格的差异,历史上长期不断的相互战争一直是它们的负担。经过了两次毁灭性的世界战争之后,许多人终于感觉激烈冲突的代价太大了,战争不再对任何国家有益。苏联的“势力扩张”使某种形式的西欧统一具有诱惑力。

——马文·佩里主编《西方文明史》下卷

材料二美国这样做(指的是马歇尔计划)的目的,是为了把西欧纳入其称霸全球的战略轨道,但客观上却为西欧的经济联合开辟了道路。

——王斯德主编《世界当代史》

材料三 1967年,欧共体正式成立。1993年,《马斯特里赫特条约》正式生效,欧共体12国结成欧洲经济政治联盟。2002年1月1日,欧元正式启用,除极少数成员国外,大多数国家的“欧洲公民”开始使用欧元,并在6个月后彻底放弃本国货币。

材料四由于货币主权是现代民族国家认同的重要标志,因此,欧元的正式问世成为欧洲联合的一个里程碑。不仅如此,欧元还将成为欧洲经济增长的促进因素,有助于改变长期以来欧洲经济不振的被动局面。

——杨伟国《欧元流通:欧洲走向联合的里程碑》

请回答:

(1)根据材料一、二,简要归纳欧洲走向联合的原因。

(2) ①材料三反映出欧洲一体化过程中的哪些主要特征? ②欧洲联盟的发展反映了当今世界经济发展的哪两大趋势?

(3)结合材料三、四和所学知识,谈谈你对欧元问世的看法。