阅读下列材料,回答问题

材料一 最初,大量船只停靠黄浦江西侧的支流----上海浦附近,遂形成新的港口市镇上海镇。1292年设立上海县,治所为上海镇,是为上海建城的开端。随着棉花的推广种植,棉田面积超过农田,手工棉纺织业和纺织工具制造产业发展起来。明末清初,上海成为国内最主要的棉纺织品生产基地,号称“衣被天下”。1685年清政府在上海城设立江海关,“往来海舶,俱入黄埔编号,海外百货俱集”,进而形成通往北洋、南洋、长江、内河及国外五条稳定的航线。至鸦片战争前,上海港成为长江口的唯一大港,并得以挤入世界主要港口之列。

请回答:

(1)依据材料,将上海发展的三大步依次列出,并从中总结发展的原因。

材料二 在近代铁路网、单一的全国性市场和中国其他商业大都会尚未出现之时,一个拥有四百万人口的城市,竟在短短一百年间,从中国传统农业经济中成长起来了……这是一种不合常规的现象。

——以上材料转引自《上海:近代新文明的形态》

(2)根据所学知识,指出哪些因素造成近代上海的发展“不合常规”?

20世纪,法德和解之光照亮了欧洲和世界。阅读材料,回答问题。

材料一(一战结束后)法国要追逐的目标和手段,比英国更为偏狭和近视,除了分享德国的殖民地和奥斯曼帝国的属地外,主要是企图独揽欧洲大陆的霸权。为此,它要通过领土上肢解、经济上榨取、外交上孤立、军事上限制等办法,最大限度地削弱德国,使之永远降为二等国。

——余伟民、郑寅达《现代文明的发展与选择——20世纪的世界史》

材料二鉴于70年中,法国三次(即1870年、1914年和1940年)遭到德国的入侵,又担心战后德国东山再起,重新构成对法国的威胁;出于对本国经济利益的考虑(即需要鲁尔地区和萨尔地区的煤铁资源),在战后初期法国主张肢解德国,……但是,法国的对德主张遭到决定德国民族命运和前途的美国和苏联的冷淡、抵制和反对。与此同时,法国和德国两国的垄断资本开始相互渗透,从而使两国经济逐渐加深了相互间的依赖。

——吴国庆《法国》

材料三为了与德国建立永久和平,法国希望把复苏的德国遏制在一个强大的框架内,在这个框架内所有的成员国将得到平等发展,德国的力量不会被削弱,因而也能使其满意。德国人感到,首先要恢复他们战后失去的平等地位,然后才能在西方建立稳定的基础,在这个基础上他们可以展开东方政策,而不至危及自己的繁荣与和平。出于这样的动机,法德两国在50年代建立了共同体,1969年再次发起推动经货联盟工程和导致签订关于欧盟的“马约”的政治联盟。

——(英)约翰·平德《联盟的大厦》

(1)根据材料一和所学知识,以“领土”为例,说明法国是如何通过《凡尔赛和约》“最大限度地削弱德国”的?结合20世纪30年代德国的史实,简述法国“追逐的目标”是否得以实现。

(2)结合材料二和所学知识,分析20世纪50年代初期法国对德主张发生变化的原因。

(3)概括材料三中法、德对两国关系期望的相同点。结合材料和所学知识,指出20世纪后半期,法、德两国在“一个强大的框架内”发展的重大事件及意义。

报刊、电视和互联网是推动近现代中国社会进步的重要传播媒介。阅读材料,回答问题。

材料一自林乐知(美国监理会传教士)、李提摩太(英国浸礼会传教士)诸人创《万国公报》,属中土人士为译述,旬月一发刊,虽专为基督教家言,然亦锐意以开导民智为己任,破除文人之结习,于报界一新其面目。甲午以后,言维新变法者如狂,于是《时务报》、《湘学报》等……攘臂发抒,恶旧俗而维新之是求,如保中国不保大清,变君主以为民主之说,亦时有流露。

——胡汉民《近年来中国革命报之发达》(1909年)

材料二 1987年,由各省、自治区和直辖市参加的联合调查组开展了规模宏大的“首次全国电视观众抽样调查”,调查结果表明:截至1987年7月,中国电视观众人数已达6亿,约占全国总人口的56%。1978年中国还只有8千万电视观众,此后平均每年增加6.1千万。……1987年电视机的社会拥有量超过1亿台。拥有电视机的家庭占全国总户数的47.8%,而在1978年仅为2%。经常看电视的观众约占78%,电视观众接触电视的频率也高于广播和报纸。

——郭镇之《新时期中国电视的十年》

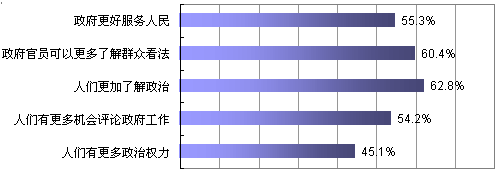

材料三下图:通过使用互联网可以起到的政治作用

——郭良《2005年中国5城市互联网使用现状及影响调查报告》

说明:该报告于2005年7月7日在中国社科院学术报告厅发布,五个调查城市为:北京、上海、广州、成都、长沙。

(1)根据材料一,概括20世纪初以前中国报业的变化情况。进入20世纪,中国通俗性报刊发展迅速,结合所学知识,分析其主要原因。

(2)最早提出“电视”名称和发明机械扫描电视的分别是哪国人?结合材料二及所学知识,从政治和科技角度分析这十年间中国电视业发展迅速的原因。

(3)从信息传播角度看,互联网这一媒介和报刊、电视相比有何特点?根据材料三,概括指出互联网在当今政治中所起的作用。

近代社会的民主思想与实践

材料一

夫中国刑狱皆以贵治贱,以贵治贱,故仁可以为民父母,而暴亦可为豺狼。所谓法者,直刑而已,所以驱迫束缚其臣民,而国君则超乎法之上,可以意用法易法,而不为法所拘。是故天下虽极治,其刑罚终不能以必中,而侥传之人,或可与法相遁。

今世欧洲之立宪,则其君民皆有权,所谓君民并主;而其中或君之权重于民,或民之权重于君。英国以富而为强者,实以立宪之美而为强也。惟美、惟法、惟德莫不强者而皆立宪而后有此。

材料二

盖民所不得自由者,必其事之出乎己,而及乎社会者也。至于小己之所为,苟无涉于人事,虽不必善,固可自由,法律之昕禁,皆其事之害人者。

治国之法为民而立者也,故其行也,求便于民;乱国之法,为上而立者也,故其行也,求利于上。夫求利于上,而不求便其民,斯法因人立,其不悖于天理人性者寡矣。虽然,既不便民矣,将法虽立而其国必不安。未有国不安而其上或利者也。

——均摘编自王敞主编《严复集(第四册).按语》

(1)概括材料一中严复关于中国古代法律和西方近代法律的基本观点。

(2)结合时代背景,简评材料二中所述的严复的法律思想。

历史上重大改革回眸

材料

公元7世纪早期,日本的贵族们攫取私地私民愈演愈烈,社会危机严重。朝廷权臣苏我入鹿的独裁势力急遽增大,天皇的权威受到严重威胁。公元645年,中大兄皇子联合他人诛杀了苏我入鹿,消灭了代表旧势力的苏我氏一族,孝德天皇即位,开始改革,史称“大化改新”。

革新首先从刷新政府干部的阵容开始,要求官吏发扬道义,提高效率,并在其赴任一年后进行审核。由唐朝归来的僧旻和高向玄理担任国博士作为最高顾问。

新政最重要的内容是废除贵族所拥有的一切土地和人民,归属于国家。通过改革,人民被授予一定面积的田地,许其终身耕种,由此成了独立自营的农民;农民的赋税负担也得到了改善。人民的生活走上了和过去完全不同的道路。贵族领到了封地,作为直接的补偿。此外,根据位阶、官职和功勋,给与贵族官吏特别的土地和大量的俸禄,从而使他们的存在合法化。

7世纪后期,天智天皇进行了制定律令的尝试,以从形式上固定革新政治。革新政治经过这些时代以后,日本朝着建设文化国家与法治国家的方向前进。

——摘编自[日]坂本太郎《日本史》

(1)根据材料,概括日本大化改新的主要目的。

(2)根据材料,简析日本大化改新取得成效的主要原因。

阅读材料,回答问题。

材料

学者一认为:工业革命的本质就是竞争替代了早先曾经控制了财富的生产和分配的中世纪管制。自民族国家形成以来,垄断与政府管制成为了英国的重要经济特征。自17世纪内战以后,经济自由度获得日益的增长。实际上,在整个工业革命过程中获取自由、打破垄断一直都是时代俊杰们不断追求的目标。工业革命的结果证明,自由竞争可能产生财富而不产生幸福。为了促进社会福利和维护公共利益,宗教和道德是必不可少的,这些因素能够消除自由的弊端、确保一个真正公平的自由。从英国的历史来看,工业化更主要地是一个由经济不自由之路转向自由之路的过程。

学者二认为:近代大工业是在十八世纪的最后三十余年中在英国产生的。所谓大工业,首先必须将其理解为一种组织、一种生产制度。市场规模的扩大诱发了组织变化,组织从诸如家庭和手工业生产的纵向一体化走向专业化。专业化导致组织创新,组织创新又导致了技术变化,技术变化进而需要组织创新去实现新技术的潜力。虽然自由放任被视为发展的关键,但自由放任意味着没有限制,而有效率的市场意味着创造一套促进生产率提高的组织或生产制度。

——摘编于【美】道格拉斯·C·诺思《经济史中的结构与变迁》、

徐滨《阿诺德·汤因比的经济思想与英国工业革命》

(1)“工业革命发生和发展的动力问题”是工业革命研究史中的重要问题之一,学者们对此有不同的探讨视角及见解。概括材料中两位学者对这一问题的不同研究视角。

(2)结合两次工业革命的相关史实,简要说明你赞同的其中一位学者的观点,并举一例史实说明另一位学者观点的可取之处。(要求:观点明确,史论结合。)