已知元素的某种性质“X”和原子半径、金属性、非金属性等一样,也是元素的一种基本性质。下面给出13种元素的X的数值:

| 元素 |

Al |

B |

Be |

C |

Cl |

F |

Li |

| X数值 |

1.5 |

2.0 |

1.5 |

2.5 |

2.8 |

4.0 |

1.0 |

| 元素 |

Mg |

Na |

O |

P |

S |

Si |

|

| X数值 |

1.2 |

0.9 |

3.5 |

2.1 |

2.5 |

1.7 |

|

试结合元素周期律知识完成下列问题:

(1)经验规律:当形成化学键的两原子相应元素的X差值大于1.7时,所形成的一般为离子键;当小于1.7时,一般为共价键。试推断AIBr3中的化学键类型是 。

(2)根据上表给出的数据,简述主族元素的X的数值大小与元素的金属性或非金属性强弱之间的关系 。

简述第二周期元素(除惰性气体外)的X的数值大小与原子半径之间的关系

。

(3)某化合物分子中含有S-N键,该共用电子对偏向于 原子(填元素符号)。

某化学课外活动小组用海带为原料制取少量碘水,现用CCl4从碘水中萃取碘并用分液漏斗分离两种溶液,其实验操作可分解为如下几步:

| A.把盛有溶液的分液漏斗放在铁架台的铁圈中; |

| B.把50 mL碘水和15 mL CCl4加入分液漏斗中,并盖好玻璃塞; |

| C.检验分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液; |

| D.倒转漏斗用力振荡,并不时旋开活塞放气,最后关闭活塞,把分液漏斗放正; |

E.旋开活塞,用烧杯接收下层溶液;

F.从分液漏斗上口倒出上层溶液;

G.将分液漏斗上口玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准分液漏斗口上的小孔;

H.静置、分层。

(1)正确操作步骤的顺序是(用上述各操作的编号字母填写):

________→________→________→A→________→G→E→F。

(2)上述E步骤中下层液体为___________色的__________溶液,E步骤操作中应注意:_________________________________。

(3)上述G步骤的操作的目的是:________________________。

(4)能用CCl4从碘水中萃取碘的原因是:_______________________。

I、标准状况下,1体积水中能溶解500体积的HCl气体。若向水中通入标准状况下的44.8LHCl气体配成1L溶液,假设气体完全溶解。请回答:

(1)所得溶液中含HCl的物质的量浓度为 ;

(2)从该溶液中取出10mL溶解于水配制成250mL溶液,配制后的稀溶液中含HCl物质的量浓度为 。

(3)配制过程中,造成浓度偏低的操作可能有_______________(选填下列操作的序号)。

| A.容量瓶用蒸馏水洗后未干燥 |

| B.量筒用蒸馏水洗后未干燥 |

| C.将烧杯中浓盐酸移入容量瓶后,未用水洗涤烧杯,即向容量中加水到刻度 |

| D.用胶头滴管向容量瓶中加水时,不慎超过刻度线,用另外胶头滴管从瓶中吸出部分溶液使剩余溶液刚巧达刻度线 |

E、定容时,俯视液面加水至刻度线

II.实验室欲用NaOH固体配制所需的480mL 1.0mol/L的NaOH溶液:

(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有________、________、________、________。

(2)要完成本实验该同学应称出NaOH________g。

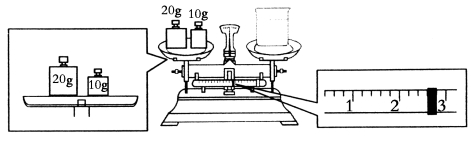

(3)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为________g。

(4)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。

某化学兴趣小组在课外活动中,对某溶液进行了多次检测,其中三次检测结果如下表所示,请回答:

| 检测次数 |

溶液中检测出的物质 |

| 第一次 |

KCl、K2SO4、Na2CO3、NaCl |

| 第二次 |

KCl、BaCl2、Na2SO4、K2CO3 |

| 第三次 |

Na2SO4、KCl、K2CO3、NaCl |

(1)三次检测结果中第 次检测结果不正确。

(2)在检测时,为确定溶液中是否存在硫酸根离子、碳酸根离子和氯离子:首先,向溶液中滴加 溶液(填化学式),其目的是 ;然后,继续加入过量的该溶液,其目的是 ;

第三,再向溶液中加入过量 溶液(填化学式),其目的是 ;

第四,过滤,再向滤液中加入 溶液(填化学式),其目的是 。

(10分,每空2分)科学家利用太阳能分解水生成的氢气在催化剂作用下与二氧化碳反应生成甲醇,并开发出直接以甲醇为燃料的燃料电池,已知H2(g)、CO(g)、CH3OH(l)的燃烧热ΔH分别为-285.8 kJ·mol-1、-283.0 kJ·mol-1、-726.5 kJ·mol-1。请回答下列问题:

(1)用太阳能分解180 g水消耗的能量是 kJ。

(2)甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式为 ;

(3)在容积为2L的密闭容器中,由CO2和H2合成甲醇,在其他条件不变的情况下,考察温度对反应的影响,实验结果如下图所示(注:T1、T2均大于300℃):

下列说法正确的是 (填序号)

①温度为T1时,从反应开始到平衡,甲醇的平均速率为v(CH3OH)= mol·L-1·min-1

mol·L-1·min-1

②该反应在T1时的平衡常数比T2时的小

③该反应为放热反应

④处于A点的反应体系从T1变到T2,达到平衡时 增大

增大

(4)在T1温度时(甲醇为气态),将lmol CO2和3mol H2充入一密闭恒容容器中充分反应达到平衡后,若CO2的转化率为α,则容器内的压强与起始压强之比为 ;

(5)在直接以甲醇为燃料的燃料电池中,电解质溶液为酸性,负极的反应式为 。

(10分,每空2分)研究NO2、SO2 、CO等大气污染气体的处理具有重要意义。

(1)NO2可用水吸收,相应的化学反应方程式为 。利用反应6NO2+ 8NH3 7N2+12H2O也可处理NO2。当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是 L。

7N2+12H2O也可处理NO2。当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是 L。

(2)已知:2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)ΔH=−196.6 kJ·mol-1

2SO3(g)ΔH=−196.6 kJ·mol-1

2NO(g)+O2(g) 2NO2(g)ΔH=−113.0 kJ·mol-1

2NO2(g)ΔH=−113.0 kJ·mol-1

则反应NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g)的ΔH= kJ·mol-1。

SO3(g)+NO(g)的ΔH= kJ·mol-1。

一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达到平衡状态的是 。

a.体系压强保持不变 b.混合气体颜色保持不变

c.SO3和NO的体积比保持不变d.每消耗1 mol SO3的同时生成1 molNO2

测得上述反应平衡时NO2与SO2体积比为1:6,则平衡常数K= 。