中国古代的疆域发展经历不断发展变化过程,阅读下列三幅地图,回答相关问题:

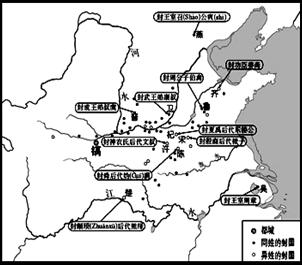

材料一:西周分封示意图

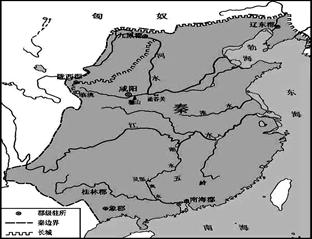

材料二: 秦朝疆域图

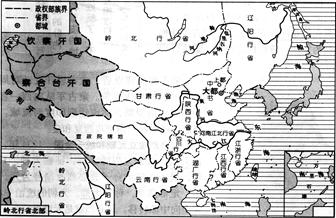

材料三:元朝行省图

请回答:

(1)根据材料一,列举西周巩固统一的措施,特点和影响。

(2)比较材料二与材料一,与西周相比,秦朝加强对地方管辖采取的措施有何不同,并分析该措施的特征?

(3)根据材料三,说明元朝对地方管辖的措施、特点;

(4)由以上几幅地图可见,古代中国中央对地方管理发展有何趋势?

【20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题。

材料 联合国在各种非政治生活方面十分成功。……它在执行维持和平这一主要任务方面却成绩时好时坏。它通过提供保持友好关系的媒介,帮助队止了大国间的全面战争。它已制止了不涉及大国重大利益的印度尼西亚、以色列和克什米尔这些地区的战争。但是,它未能阻止朝鲜、阿尔及利亚、埃及和越南的一系列局部战争即“灌木林火”战争。在1962年的极度危险的古巴危机中,联合国也没有举行任何磋商会议。尤其在欧洲大陆,联合国被证明几乎是软弱无力的。在那里,冷战扩大了共产党集团和非共产党集团之间的鸿沟,这一鸿沟最后宽到不可逾越的程度。因此,各大国各行其是,组织了相对抗的安全防卫体系,对每次危机都独自作出反应。同国联一样,联合国的主要困难在于:在一个由主权国家组成的世界中,它能提供一台解决争端的机器,但却不能下令使用这台机器.

一一斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(1999年版)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出联合国成立以来维持和平方面成绩“时好时坏”的表现。

(2)根据材料,分析指出联合国在维持和平方面成绩“时好时坏”的原因。

【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,回答问题。

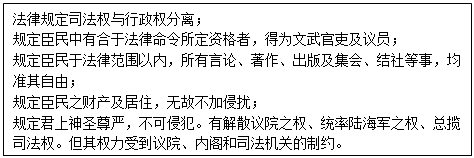

下表为一学生整理某一法律文件主要内容的笔记。

(1)判断该法律文件是《钦定宪法大纲》还是《中华民国临时约法》,并说明理由。

(2)根据笔记内容,结合所学知识,对该法律做出评价。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料一“昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于官”,“兼并之家不得乘新陈不接以邀倍息”,也可“广蓄积,平物价,使农人有以赴事趋势,而兼并不得乘其急”。

——转引自李超民《王安石变法与美国20世纪30年代的新政》

材料二苏辙认为:出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁。钱入民手,虽良民不免妄用;及其纳钱,虽富民不免逾限。如此则恐鞭箠(即“棰”,意:鞭打)必用,州县之事不胜烦矣。

——转引自汤江浩《王安石——勇进人生》

材料三 王安石定的标准是年息二分,即贷款一万,借期一年,利息二千。地方上的具体做法是,春季发放一次贷款,半年后就收回,取利二分。秋季又发放一次贷款,半年后又收回,再取利二分。结果,贷款一万,借期一年,利息四千。由于执行不一,有些地方利息之高,竟达到原先设定的35倍!向官府贷款,先申请后审批,道道手续都要求人,交“好处费”。

——摘编自易中天《帝国的惆怅》

(1)据材料一,分析王安石实施青苗法的主观目的。结合所学知识,指出其取得的实际效果。

(2)据材料二,概括回答苏辙反对青苗法的理由有哪些?其真实目的是什么?

(3)材料三中作者是怎样看待青苗法的?综合上述材料,你认为在制定改革措施时,应注意哪些问题?

思想是历史的产物,同时又是历史时代的见证。阅读材料,回答问题。

材料一在谈到文艺复兴的影响时,德国学者鲍尔生写道:“首先,没有文艺复兴运动就不会有宗教改革运动的产生,也不会有后来的思想与学术的发展,因为哲学与自然科学,以及史学和人文科学,无一不是在文艺复兴运动的雨露滋润下成长起来的。从以封建制度为基础的中世纪国家,过渡到以民族文化和民族教育的利益为基础的现代国家,如果没有文艺复兴运动,也同样是不可想象的事。”

——贺国庆《中世纪大学向现代大学的过渡》

材料二 1933年7月, 胡适在芝加哥大学作《中国的文艺复兴》系列演讲时, 解释到五四新文化运动与欧洲的文艺复兴运动两者“有惊人的相似之处”。

材料三新文化运动的倡导者们高举科学与民主两面大旗,用近代科学理论反对传统的实用理性,用近代人文主义反对传统的仁礼禁忌,力图建立以自我为价值主体的宇宙观和人生观,并以之取代家庭为本位的传统观念。所以,陈独秀倡导民主和科学不仅做为反传统的理论依据,而且作为现代价值重建的目标。

——陈旭麓《近代社会的新陈代谢》

(1)据材料一,简要分析文艺复兴对欧洲社会的影响。

(2)据材料二,指出中国的新文化运动与欧洲文艺复兴在本质上有何“惊人的相似之处”,并分析其原因。

(3)据材料三,概括指出“现代价值重建”的表现。基于以上分析,概括指出思想演变与社会发展的关系。

阅读材料,回答问题。

材料一上海开埠前,“女子庄洁自好,无登山、入庙等事,井臼之馀,刺绣旨蓄,靡不精好。至于乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时,所出布日以万计,以织助耕”。

材料二有人抱怨:“女工本事纺织,今则洋纱洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地入洋纱、洋布局为女工者,虽多一生机,而风俗不无堕落。”

——民国《川沙县志>卷14“风俗”

材料三《1892年至1902年海关报告》称,在毗邻厂区的农村,“村民衣着和一般外表有了显著改善。这些村民在走向进步的历程中,已从贫困和不足的状态逐渐改变为中等程度的舒适和富裕状态,特别是妇女和少女更是如此。”

一个女子曾说:“假如我们能够自营生计,我们为什么要结婚呢?我们不是能享受完全的自由呀。”另一女子说:“现在男子们不能骄傲了,因为我们能够谋生,不再似从前的妇女般依赖男子了。”

“因为工厂方面不需要缠足的女子,所以女子缠足的陋习也渐次革除了”。

材料四她们对于家务好发议论,与村中的男子很自由地谈话,穿时髦衣服,发型与其他村姑不同。她们每天与其他工人及城市中工业生活接触,耳濡目染,自会发生思想的变化,结果有些女子不再完全听命于家长。农村的精神生活也较前活跃,“社会新闻与笑谈,均由工厂女工带回家中,否则各种消息实无法传至农村社会的”。

——以上材料摘自《租界与上海城郊农村》

(1)根据材料一和所学知识,上海开埠前女性的地位如何?主要原因是什么?

(2)根据材料二和所学知识,分析女性进厂做工的原因。

(3)根据材料二、三、四和所学知识,分析女性进厂做工的影响。