阅读下列材料:

材料一: 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二: 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三:

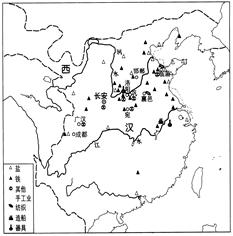

图1 西 汉工商业城市分布图 图2 唐朝工商业城市分布图

汉工商业城市分布图 图2 唐朝工商业城市分布图

材料四: 隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南、北方的经济往来。扬州等城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现出空前繁荣的景象。

材料五: 唐朝王建有诗曰:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”(《夜看扬州市》)

唐代李绅有诗曰:“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛。”(《宿扬州》)

材料六: 明清时期,江南地区出 现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:

(1)根据材料—和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

(2)根据材料三中图1和图2的对比,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)唐朝后期,扬州有“天下之盛,扬为首”的说法。结合材料四、五,概括指出扬州繁华的表现。

(4)根据材料六指出明清时期城市发展的主要原因。

(5)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。

阅读材料,回答问题:

材料一太古至春秋,君所任者,与共开国之人及其子孙也。……大夫以上皆世族,不在选举也。

——清•俞正燮《癸巳类稿》

材料二举秀才,不知书;察孝廉,父别居;寒素洁白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——[晋]葛洪《抱朴子•审举》

材料三 《傅畅自序》云:“时清定九品,以余为中正。余以祖考历代掌州乡之论,又兄宣年三十五立为州都,今余以年少复为此任,故至于上品。”

——《太平御览》

材料四乡会试考官、房考、监临、知贡举、监试、提调之子孙及亲族,例应回避。雍乾间,或另试,或题由钦命,另简大臣校阅。乾隆九年停其例,并受卷、弥封、誉录、对读等官子弟、戚族亦一体回避。

——《清史稿•选举志》

(1)结合所学知识指出材料一中选官的主要依据是什么?西周为了维护政治稳定和权力的传接实行了什么制度?

(2)根据材料二,分析察举制在推行过程中存在什么不足之处?

(3)根据材料三分析,傅畅为何能“至于上品”?与材料一中的选官制度有何共同特点?

(4)综合材料一到材料四,分析中国选官制度有何变化?

哲人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。

【材料一】孙中山手书 图1

图1 图2

图2

【材料二】全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。 ——毛泽东《星星之火,可以燎原》

【材料三】 图3

图3 图4

图4

1982年中共十二大 1992年初,邓小平南方谈话

请根据材料结合所学知识回答:

(1)材料一图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?(1分)这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(2)材料二出现的历史背景是什么?毛泽东充满诗意的语言反映了他怎样的一种情怀?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。孙中山、毛泽东和邓小平三位伟人所走的道路构成了中华民族百年追求,这一追求的主流目标是什么?

阅读下列材料:

材料一据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国。如下表:

|

材料三:1961年4月12日,苏联发射了宇宙飞船

“东方”1号(如下图),成功地进行了第一次载人空间飞行。

阅读下列材料:

材料一 在书(《孔子改制考》)中,康有为把西方资产阶级思想和中国儒家的“三世”说附会在一起……他认为时下封建君主专制制度统治的中国社会是“据乱世”,而要达到所谓的“太平世”,即资产阶级民主共和制度的社会,就必须先对“据乱世”进行改革,建立君主立宪制度的“升平世”。

——白寿彝主编《中国通史》

材料二 孙家鼐曾是竭力支持康有为变法的重要官员,他曾把康有为称之为“忠心热胆而心通时务”的“唯一朝士”,他还对皇上表示:“若皇上责成变法,我唯举康某人,我则安能?”(在《孔子改制考》出版后)他曾向皇帝奏称,“康有为才华甚富,学术不端,所著《孔子改制考》最为荒谬”。他还力请皇上销毁书版,而徐察其人品心术。

——萧功秦《危机中的变革:清末现代化中的激进与保守》

材料三 甲午一战……中国知识精英痛定思痛,在文化自觉上又上了一层次。

——金耀基《文化自觉、全球化与中国现代化之构建》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出康有为“三世说”明显受到西方哪一思想的影响?康有为认为中国怎样才能实现“太平世”的理想?

(2)据材料二,指出孙家鼐对康有为的态度发生变化的主要原因。这一变化反映了维新变法面临的最大阻力是什么?

(3)结合所学知识,指出材料三中“在文化自觉上又上了一层次”的主要表现。列举近代前期(1840—1919年),中国知识精英向西方学习的另外两个层次。

(4)据材料和所学知识,概括影响近代中国知识精英寻求救国道路的政治、经济和思想文化因素。

某校一个班级开展研究性学习,全班分成三组了解两百余年来人类科技发展的三项典型成就,在他们的报告中分别出现了以下三句话。

第一组:恩格斯说:“分工、水力特别是蒸汽机的利用、机器的应用,这就是从18世纪中叶起,工业用来震撼旧世界基础的三个伟大杠杆。”

第二组:恩格斯说:“电的应用将为我们开辟一条道路”。我们认为爱迪生是开辟这条道路的伟大旗手。

第三组:比尔·盖茨说:“不久的将来,会有这么一天,你可以不必离开你的书桌或扶手,就可以办公、学习、探索这个世界。”

请回答:

(1)第一组同学涉及的是人类历史上的一次重大飞跃,我们把这一事件称作什么?其间最具代表性的成就是什么?

(2)请列举两项发明成果,证明“爱迪生是开辟这条道路的伟大旗手。”

(3)第三组中涉及的比尔·盖茨的设想,依据的主要是哪种科技成果?请概述它给人类带来的影响。

(4)请代表该班同学用一句话归纳科技的作用。(2)