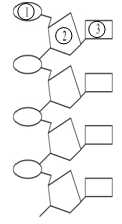

在自然人群中,有一种单基因(用A、a表示)遗传病的致病基因频率为1/10000,该遗传病在中老年阶段显现。1个调查小组对某一家族的这种遗传病所作的调查结果如图所示。请回答下列问题。

(1)该遗传病不可能的遗传方式是________。

(2)该种遗传病最可能是________遗传病。如果这种推理成立,推测Ⅳ5的女儿的基因型及其概率(用分数表示)为________。

(3)若Ⅳ3表现正常,那么该遗传病最可能是________,则Ⅳ5的女儿的基因型为________。

利用遗传变异的原理培育作物新品种,在现代农业生产上得到广泛应用。请回答下面的问题:

(1)水稻的穗大(A)对穗小(a)为显性。基因型为Aa的水稻自交,子一代中,基因型为________的个体表现出穗小,应淘汰;基因型为________的个体表现出穗大,需进一步自交和选育;按照这种自交―→淘汰―→选育的育种方法,理论上第n代种子中杂合子的比例是________。

(2)水稻的晚熟(B)对早熟(b)为显性,请回答利用现有纯合子水稻品种,通过杂交育种方法培育纯合大穗早熟水稻新品种的问题。

①培育纯合大穗早熟水稻新品种,选择的亲本基因型分别是________和________。两亲本杂交的目的是_____________________________。

②将F1所结种子种下去,长出的水稻中表现为大穗早熟的几率是________,在这些大穗早熟植株中约有________是符合育种要求的。

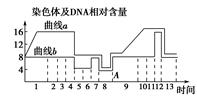

图1是某高等生物细胞增殖某时期模式图,图2是该生物细胞核内染色体及DNA相对含量变化的曲线图。据图回答下列问题。(注:横坐标各个区域代表细胞分裂的各个时期,区域的大小和各个时期所需的时间不成比例)

图1 图2图3

(1)图2中含有同源染色体的时期有________,A点的变化可表示的生理过程为___________________________________________________________________。

(2)图1中含有________条脱氧核苷酸链,含有________个染色体组。

(3)图1所示细胞对应图2的时期是________,该细胞产生的子细胞名称为________。

(4)如果图1中结构3上某位点有基因F,结构4上相应位点的基因是f,发生这种变化的原因是_______________________________________________。

(5)图3是某同学绘制的曲线图,但是忘记了标明纵坐标,只记得时期c对应图2中的时期11,那么图3纵坐标最可能代表的内容是_______________________。

某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。

| 第一组:取90对亲本进行实验 |

第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株 |

|||

| 杂交组合 |

F1表现型 |

交配组合 |

F1表现型 |

|

| A:30对亲本 |

红花×红花 |

36红花∶1白花 |

D:绿茎×紫茎 |

绿茎∶紫茎=1∶1 |

| B:30对亲本 |

红花×白花 |

5红花∶1白花 |

E:紫茎自交 |

全为紫茎 |

| C:30对亲本 |

白花×白花 |

全为白花 |

F:绿茎自交 |

由于虫害,植株死亡 |

(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为________,最可靠的判断依据是_____组。

(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型的情况是________________________________________________________________。

(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为________。

(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为________,判断依据的是________组。

(5)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表现型的情况是________________。

(6)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释:______________________________________________________________。

右图为大肠杆菌DNA分子结构的一条脱氧核苷酸长链,请根据图回答下面的问题:

(1)图中的①表示,②表示,①、②、③结合在一起的结构叫_____________________。

(2)③有种

(3)DNA 彻底氧化分解后,能产生含氮废物的是(用序号表示)。

(4)此图若为艾滋病病毒的核酸,③有种。

某厂商宣传其生产的“炸薯条”是富含蛋白质和多种维生素的营养食品,特别适合青少年和儿童食用,对青少年和儿童身体的生长发育具有很高的营养价值。你的任务是判定这则广告的真假。你从网上查到了相关资料:①薯条在油炸之前含量最多的有机物是淀粉;在油炸之后,含量最多的有机物是脂肪。②高温会对维生素等营养成分造成破坏。请回答下列问题:

(1)鉴定油炸之前的薯条中含量最多的有机物时,常用的试剂是:;若在晾干的薯条上滴加这种试剂,薯条会呈色。

(2)鉴定“炸薯条”中含量最多的有机物时,使用的试剂是:试剂。

(3)鉴定“炸薯条”、薯条、豆类食品中是否富含蛋白质时,使用的试剂是:试剂。

(4)根据生活经验和所学的生物知识,你判定该厂商的这则广告是(真实的/虚假的)。