结合材料及所学回答问题。

材料一:乾隆年间,当英国使团团长马戛尔尼邀请福康安参观他们的新式武器时,这位清朝的名将居然很不屑的说道“看亦可,不看亦可。这火器操法,谅来没有什么希罕。”

材料二:同治三年,李鸿章书恭亲王和文祥,“(中国士大夫)无事则斥外国之利器为奇技淫巧,以为不必学;有事则惊外国之利器为变怪神奇,以为不能学。不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。一旦豁然贯通,参阴阳而配造化,实有指挥如意,从心所欲之快。……日本君臣发愤为雄,选宗室及大臣子弟之聪秀者往西国制造厂师习各艺,又购制器之器在本国制习。现在已能驾驶轮船,造放炸炮。……夫今之日本即明之倭寇也,距西国远而距中国近。我有以自立,则将附丽于我,窥视西人之短长;我无以自强,则并效尤于彼,分西人之利萎。……鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

材料三:新中国成立以来,我国的技术引进阶段分明;

第一阶段(1950—1959),我国与外国签订购买成套设326个,包括苏联215项,东欧国家108项,西方国家3项,其中97%是重工业。

第二阶段(1960—1971),从1963年到1966年,我国先后从法国、意大利、奥地利、瑞典等国签订80多项引进合同,进口成套设备84项,用汇218美元。

第三阶段(1972—1977),对外签约成交达3916美元,其中成套设备汇约3115亿美元,占80%,其中包括从美国引进的彩电显像管或成套生产技术项目,购买英国三叉载飞机等。

第四阶段(1978—1989):重点引进软件技术,以增强我国研制、设计和创新能力,引进项目以单项技术为主,进口自己不能制造的单机、关键设备。

第五阶段(1990年以后):20世纪90年代以后,我国开始结合引进与消化、吸收的技术创产析发展新模式,走上了具有中国特色的技术发展道路。

(1)对比材料一材料二,指出中国统治者上层对外来技术态度的变化及主要原因。

(2)结合史实分析材料二中李鸿章的愿望是否得以实现?

(3)结合材料三及所学列举三项在第一阶段我国工业建设取得的成就;第四阶段除引进技术之外中国经济有何重大创举?五个阶段中,中国对技术引进经历了怎样的道路?(8分)

(历史上重大改革回眸)阅读下列材料,回答问题。

材料一宋神宗熙宁、元丰年间(公元1068~1085年),王安石创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三等,初入学为外舍生,经年考月试便能逐渐升为上舍生;上舍生毕业成绩优等的可以免试授官,中等的参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后也可授官,从而使学校教育与仕进的结合更加紧密。

—张创新《中国政治制度史》

材料二 1863年6月18日,亚历山大二世批准了国务会议提交的《大学章程》,取消了教育部督学对大学的种种干预,恢复了1835年被尼古拉一世取消的大学自治。1864年6月14日,颁布了《关于初等国民学校条例》,其中规定允许社会团体和私人创办小学。1864年11月19日,颁布了《中学章程》。根据这个章程,中学分为古典中学和实用中学(重点学习数学与自然科学)两类。

—刘祖熙《改革与革命》

材料三维新伊始,先破陋习,特广求知识于世界之卓见,一时取西洋之长,虽奏耳目一新之效,其流弊为轻仁义忠孝,徒以洋风是竟,恐终将招至不明君臣父子之大义亦不可测。此非我邦教学之本意也。是故自今而后,应基于祖宗训典,专一阐明仁义忠孝,道德之学主述孔子。

—《教育大旨》(日本文部省,1879年)

(1)材料一体现了王安石变法的哪一项措施?实施这一措施的目的是什么?

(2)根据材料二,概括亚历山大二世教育改革的主要内容。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括日本教育改革的指导思想。

阅读材料,完成下列要求

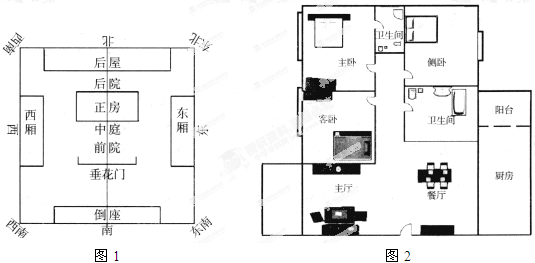

材料一四合院是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅。内宅居住的分配是非常严格的,所谓“北屋为尊,两厢次之”,位置优越显赫的正房,都要给家长居住。东西两侧的卧室也有尊卑之分,东侧为尊,正室居住,西侧为卑,偏房居住,而西厢房的高度及宽度,都比东厢略矮小。

材料二图1为北京四合院平面结构图,四合院始于12世纪,是中国传统居住建筑的典范。图2为2012年开盘的深圳某楼盘户型结构图。

提取材料中的信息,结合所学知识,从户型结构变化的角度,对古今中国人住宅观进行比较

阅读材料,完成下列要求。

材料一何谓自由?曰:粗言之则不受压制,即谓之自由焉耳。压制之道不外二端:一曰君权之压制,一曰外权之压制。脱君权之压制而一旦自由者,法国是也;脱外权之压制而一旦自由者,美国是也。故凡受君权之压制而不能为法国人之所为者,非国民也;凡受外国之压制而不能为美国人之所为者,非国民也。……非播国民之种子不可。播之奈何?曰法兰西革命以前,其民之憔悴于虐政者,非犹我今日乎?其全国无一国民,非犹我今日乎?其所以有今日者,何也?盖以法国为国民之田,以十八世纪诸学士为国民之农夫,以自由平等之说为国民之种子。孟德斯鸠苦心焦虑,审慎周详,其播之也出以和平……故今日法国之民,得以食国民之果者,皆数人之功也。且也当时美国之学士,皆自称为法国理学士之弟子,而卒以脱英国之压制,则法国之种子且波及于美洲。

——《国民报》第二期

材料二作为一个崛起中的大国,今天中国的民族主义越来越表现出其自发性。也就是说,民族主义在中国已经变成一种客观的存在。政府的确可以利用民族主义来论证政策的合理合法性,但这方面,中国政府非常节制。从中央到地方,没有一位政治人物可以大肆动员民族主义,诉诸于民族主义……因此,中国政府在这方面可以做得更多,使得民族主义变得更为理性,增进国家利益。

和中国不同,日本政府在民族主义方面越来越表现为动员型。和其它很多发达国家一样,日本的大众民主越来越难以产生一种强有力的政府。为了政治的需要,日本的政治人物往往以民主为借口,用民粹主义政治方式动员着民间存在着的民族主义资源。结果,牺牲的往往是日本和其它国家的关系,尤其是和其邻国中国、韩国的关系……较之中国,日本民族主义具有更大的动力。而日本民族主义的勃兴,又必然刺激中国和韩国民族主义……。

……更为重要的是,这些国家针对中国的民族主义,往往把另一个大国即美国也牵涉在内,而美国出于其对地缘政治的需要,往往对这些国家的民族主义推波助澜。这更增加了这些国家民族主义的国际复杂性。

——郑永年《亚洲民族主义与区域安全》

(1)根据材料一,概括当时中国知识界对美国革命与法国革命之间认识的区别和联系。并指出作者的意图。

(2)根据材料二,概括当今世界“民族主义”发展的特点。

(3)根据上述材料,谈谈你对“民族主义”的认识。

材料一:1872年,明治政府正式颁布《学制》,规定6岁以上的适龄儿童都必须入学接受教育,推行“四民平等”的国民义务教育制。在这一体制下,日本共设8所大学、256所中学、53760所小学。此后,日本国民的受教育程度大幅度提高。到1900年,日本儿童入学率达到81%,1907年更高达97%,几乎所有的儿童全部入学。

材料二:从同治元年(1862年)到光绪二十四年(1898年),洋务派共兴办洋务学堂34所,其中外语学堂7所、军事学堂15所、科技学堂12所。

维新运动期间,从1895年到1898年,设立的新学堂达101所,但多为民办,规模不大。

1904年,清政府颁行新学制——《奏定学堂章程》,正式实行近代教育制度,比日本晚了30多年。

(1)根据材料一、二,概括中日两国在近代教育上的差异?

(2)分析教育改革的差异对两国近代化的不同影响?

阅读材料回答问题。

材料一 唐朝元稹的《估客行》中说:求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦,炎洲布火浣,蜀地锦织盛。……经营天下遍,却到长安城。

唐代诗人姚合有诗曰:客行田野间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽击做商贾。

材料二 (明朝)出现了许多地方性的商人资本集团、徽州商人、关陕商人、洞庭商人,江西商人、闽浙海商,龙游商人、武安商人等。这些商人资本集团十分活跃,足迹遍及南北和边陲、海外,不避间关险阻,鳞次辐辏于各地市场、所贸易者包括田亩之获,布帛之需,各种器具珍玩,山海宝藏。这些商人集团都积累有相当的资本,如徽州商人资本有至百万者,拥有二三十万者只能称为中贾。嘉靖年间有号称天下十七家首富者,其中商人占七家。

材料三 (清朝嘉道时期)苏杭地区纺织工场共有织机千张以上,最大的机户拥有五六百张,广东佛山的纺织手工作坊已有Z500家。全国各地雇佣工人的数量大量增加,当时景德镇的工匠多达l0万人,从荆州到重庆之间的纤夫也有十多万人,广州的织工达三四万人。这些手工业工人,靠出卖劳动力为生的劳动者基本已经脱离了农业生产,靠领取日薪或月薪生活。

(1)通过材料一能够得出唐朝商业的哪些信息?

(2)据材料二指出明朝商业的特点。

(3)材料三反映了清朝经济中的什么现象?进入近代以来,该经济现象的历史境遇如何?