景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读材料,回答问题。

材料一 景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土。景德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官府管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……。清代御窑仅6座。

材料三 据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,方克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价。

——以上材料均出自各版本的高中历史必修二教材

请回答:

(1)据材料一,明代景德镇制瓷业迅速发展的有利条件有哪些?

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?生产目的有何不

同?依据材料二并结合所学知识分析明末景德镇“民窑”崛起的原因。

(3)材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么根本性变化?依据材料三说明你得出这一结论的理由。

(4)如果要进一步了解景德镇制瓷业在近代的发展情况,你可以通过哪些途径获取信息?(至少答出两种)

(15分)【20世纪的战争与和平】

材料一 第二次大战行将结束的时候,美苏都表示在德国问题上进行合作的愿望,并达成了相关的协定。然而,共同敌人消失后,美苏出于意识形态的分歧和地缘政治利益及国家利益的冲突,放弃了合作的意愿,进行对立和对抗。从1945年欧洲战争结束到1949年两个德国的出现,美、苏、英、法曾举行过6次外长会议,试图在处理德国问题上找到彼此能接受的合作途径。事实表明,以美英法为一方,苏联为一方,各自坚持自己的主张,不愿做出妥协。

材料二 1947年前后,美国加速了分裂德国的步伐,西方国家实行占领区的合并,并在自己占领区实行货币改革。苏联指责西方的举动破坏了德国的经济统一和经济联系。1948年6月24日,苏联主动出击,实施柏林封锁。以美国为首的西方态度坚决,顶住苏联的压力,坚守在西柏林的阵地,通过空中运输援助西柏林,并对苏占区反封锁。同时美英法先是向苏联发出同一内容的照会,被苏联基本否定。接着西方三国决足把柏林争端提交联合国安理会,理由是苏联制造的紧张局势“构成了对国际和平与安全的威胁”。对安理会提出的方案,苏联实行了否决。但是美苏双方都没有指望通过武力解决问题,采取了克制态度,没有把事态进一步扩大和恶化。几经交涉和谈判,1949年5月12日,柏林封.锁取消。杜鲁门在回忆录中说:“俄国在柏林问题上所表现的粗鲁和野蛮,使得欧洲人认识到,西方国家之间必须建立密切的军事支援”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出美苏等大国在德国问题上对抗的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概栝美苏双方在柏林危机问题上斗争的方式和影 响。

【近代社会的民主思想与实践】

阅读下列材料,回答问题:

材料一 19世纪40年代林则徐编译的《四洲志》和魏源的《海国图志》最早着墨于西方的议会制度,宪法思想的传入却略晚。国人对宪政思想的理解首先从议会制度起步,而不是宪法,大概是因为议院为具象,较易认识,而宪法抽象,较难认识;更因为宪法较之议会对君权具有一种根本大法的约束,更强调“主权在民”“法律面前人人平等”。据考,在1895年之前,还绝少有人提出宪法问题。1898年,康有为在上光绪帝第五书中明确提出:“自兹国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分”。

——摘自袁行霈《中华文明史》

材料二 中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——引自翦伯赞、郑天挺主编 《中国通史参考资料近代部分》

(1)根据材料一概括1895年前后中国人对宪法态度的变化及原因。

(2)根据材料并结合所学知识指出实行宪政的意义。

(15分)【历史上重大改革回眸】

材料一中国民众在义和团运动中所显示的巨大反抗力量与生命力,使西方列强深为震慑,从此不敢轻言瓜分中国……以慈禧为首的清王朝最高执政集团,在追究并清算“原教旨”式的保守派在庚子事变中的责任之后,出于对权威危机的恐惧,于是一变而为新的改革政策的积极推行者。从庚子事件到辛亥革命以前,清王朝在其最后十一年中发起了一场大规模的社会改革运动——清末新政。

材料二清末新政是一场改革运动。它和历史上所有传统君主制下的改革一样,以传统政治权威合法性为基础,运用传统的官僚行政组织手段,自上而下地进行政策创新,在保持既存秩序的历史连续性的基础上,渐进地推进社会变迁和政治结构的自我更新,并实现从传统社会向现代社会的过渡……这场新政包括废除科举,创办新式学堂,奖励出国留学,扩展新式军队,改革司法制度和巡警制度,创立地方自泠与筹备立宪等等。

从现代化的历史发展的角度来看,在这十多年的时间里,中国的社会风俗和政治生活与过去几十年相比,发生了重大变化。新的社会利益集团和政治势力开始崛起,这种社会风气 的变化,甚至已经影响到内地省份的一些偏远角落。

——以上材料均摘自萧功秦《危机中的变革》

(1) 根据材料一,概括清末新政出现的历史背景。

(2) 根据材料二,归纳清末新政的主要特点。(1O分)

阅读材料,回答下列问题。

材料一在新中国成立前夕,毛泽东就提出,“我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的。真正的友谊的援助只能向这一方面去找,而不能向帝国主义战线一方面去找。”在帝国主义和社会主义两大阵营中间,“中立”是不可能的,中国必须站在以苏联为首的和平民主阵营一边。明确宣布“一边倒”,打破了帝国主义的幻想。这一外交方针对新中国建设起了重大作用。

——靳德行《中华人民共和国史》

材料二“一边倒”外交政策的实施不仅使新中国在经济援助、外交等方面倚重苏联,并且政治体制、经济体制的某些方面也照搬前苏联经验,产生了许多弊端,走了许多弯路。同时也加剧了中美关系的冻结程度,限制了中国外交向纵深的发展。

——游艳丽《美国对华政策与新中国“一边倒”外交政策之联系》

选择材料中的一个或两个观点进行评述。

注意:(1)评述要围绕主题展开。(2)论点应由史实支持。(3)论述要层次分明。(4)语言要通顺流畅。

阅读下列材料,回答问题:

材料一故记者既据最高之地,代表国民,国民而亦即承认为其代表者。一纸之出,可以收全国之观听;一议之发,可以挽全国之倾势。

——《国民日日报》发刊词(1903)

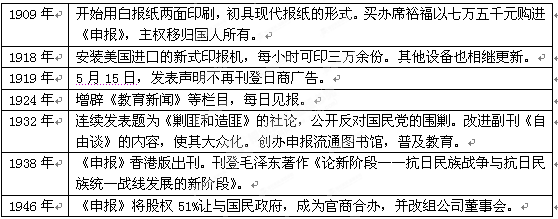

材料二 20世纪《申报》大事年表

——根据宋军《申报的兴衰》整理编制

材料三下图是中国1940~1947年报刊上“民主”出现频率统计图。

(1)材料一中,给我们提供了怎样的信息?反映了怎样的时代特征?

(2)根据材料二,《申报》为我们研究当时社会的进步现象提供了哪些视角?并简要说明理由。

(3)据材料三指出这一时期“民主”出现频率的变化特点,结合所学知识分析其原因。