阅读下列材料

材料一:季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何好?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·为政》

材料二 :仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说息,然后统纪可一,而法度可明,民知所以矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 :至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行官便殿奏礼》

材料四 :前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千余年而独无是非者,岂其人夫是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书》

请回答:

(1)根据材料一、二概括孔子与董仲舒的思想主张,指出两种主张的不同结局并分析原因。

(2)根据材料三、四分析朱熹与李贽的观点有何不同?说明什么问题

阅读下列材料:

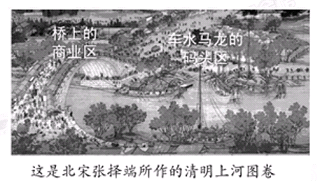

材料一

材料二“杭州(南宋都城临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店也。”

——《中国商业简史》

材料三图中描绘的是18世纪末19世纪初的广州十三行商馆的情景。商馆前的广场上,美国、英国等国家的国旗迎风飘扬;画面的右上方绘着一座观音庙和一栋五层的镇海楼。

请回答:

(1)材料一是反映宋代社会经济状况的著名画卷,从中你可以获得哪些历史信息?

(2)据材料二概括宋代商业发展的特点。

(3)材料三中所示的十三行在当时行使怎样的职能?它实质上是哪一政策的产物?

(4)根据所学知识,从政府管理商贸活动的角度,分析宋、清时期的不同,这对海外贸易产生了什么影响?从中应吸取怎样的教训?

阅读下列材料,回答问题:

材料一孙春阳是宁波人,万历(1573~1620年,明朝第十三个皇帝明神宗的年号)中弃儒经商,在苏州吴趋坊北口开一小铺,后来规模日大,闻名四方,一直到清中叶,仍很兴旺发达。其店规之严,选制之精,合郡无有也。“它的管理办法,很像州县衙门,亦有六房,曰南北货房、海货房、腌腊房、酱货房、蜜饯房、蜡烛房。售者由柜上给钱取一票,自往各房发货,而管总者掌其纲,一日一小结,一年一大结”。……它的商业信誉极好,明亡以后,“有持万历间所发之券,往易货物,肆中人立付之,不迟疑”。——据清朝小说《豆棚闲话》

材料二著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料三生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

(1)根据材料一,归纳孙春阳的店铺的特点。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(3)材料三反映的核心观点是什么?对当时的社会经济产生了怎样的影响?

(4)综合以上问题,你能得出怎样的认识?

阅读下列材料:

材料一 在我国封建城市形成的过程中,社会分工的发展和商品经济的繁荣并没有起决定性的作用,真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。据《春秋左传》所载,春秋时筑城的原因不外以下三种:第一,大小诸侯的国都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中须要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业毕竟是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的……──胡如雷《中国封建社会形态研究》

材料二 夫商群萃而州处……审国变,察其四时,而监其乡之货,以知其市之贾,负任担荷,服牛辂马,以周(周游)四方。料多少,计贵贱,以其所有,易其所无,买贱鬻贵。是以羽旄不求而至,竹箭有余于国,奇怪(罕见的物品)时来,珍异物聚。──《国语·齐语》

材料三 南京去汴河五里,河次(畔)谓之河市,五代国(即北宋王朝)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也,其盛非宋州可比。凡群有设宴,必招河市乐人,故至今俳优曰河市乐人者,由此也。──[北宋]王巩《闻见近录》

材料四 农夫争道来,聒聒更笑喧。数晨竞一虚(同墟,即集市)……或携布与楮(纸品),或驱鸡与豚,纵横箕帚材,琐细难具论。──[北宋]《参寥子诗集》卷一

请回答:

(1)比较中国封建社会初期的商业中心的形成与封建社会商业繁荣时期宋朝商业集镇的形成原因的不同。

(2)比较中国封建社会初期的商品交易内容与宋朝集镇商业交易内容的不同

(3)你如何认识和评论上述的不同。

阅读下列材料:

材料1:天子之六工,曰土工、金工、石工、木工、兽工、草工,典制六材。

材料2:(官府工匠)相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。

材料3:(西汉初年,豪强势力)得管山海之利,采铁石、鼓铸、煮盐,一家聚众或至千余人。

材料4:五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。

材料5:明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。

请回答:

(1)材料1、2、3分别反映了我国古代手工业发展的什么情况?

(2)材料4、5反映的手工业在经营方式上有何区别?说明了什么问题?

阅读下列材料:

材料1:(汉元帝时,贡禹表称)方今齐三服官(负责制作天子服用)作工各数千人,一岁费数巨万。蜀广汉主金银器,岁各用五百万。三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹传》

材料2:“工之子恒为工。”(《国语·齐语》)“工匠之子,莫不继事。”(《荀子·儒效》)“工商皆为家传其业以求利。”(《唐六典》)

请回答:

(1)据材料1说明古代官营手工业的生产目的,并结合所学知识归纳概括汉代官营手工业的发展状况及经营特点。

(2)据材料2分析中国古代手工业在技术的传承上具有怎样的特点?造成这一特点的根本原因是什么?