下列六种物质:

①烧碱;②锌;③碳酸钙;④二氧化碳;⑤BaSO4;⑥蔗糖。

请用序号填空。

(1)不溶于水,在高温下不易分解的电解质是 ;

(2)固态和熔融状态均能导电,但不是电解质的是 ;

(3)固态不导电,但在熔融状态或溶于水后均能导电的是 ;

(4)固体和熔融状态都不导电,溶于水后其溶液能导电的非电解质是 。

(13分)四川北川盛产蔷薇科植物。蔷薇科植物中含有一种芳香醛(用E表示),在染料工业和食品工业上有着广泛的用途,下面是它的一种合成路线。

其中0.l mol有机物 A 的质量是 12g ,在足量的氧气中充分燃烧后生成0.8mol CO2和 7 . 2gH2O; D 能使溴的四氯化碳溶液褪色, D 分子与 C 分子具有相同的碳原子数; F 继续被氧化生成 G , G 的相对分子质量为 90 。

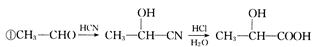

已知:

回答下列问题:

(l)A的结构简式为__________________。

(2)A~G中能发生酯化反应的有机物有:(填字母序号)

(3)C在浓硫酸加热的条件下时,分子内脱水除生成D外还可以生成另一种有机物,写出该反应的方程式:;该反应类型是

(4)C 的同分异构体有多种,其中符合下列要求的有机物有多种。

①能与3 mol NaOH溶液反应②苯环上的一卤代物只有一种

写出所有满足条件有机物的结构简式______________________________

(5)C与4-甲基-2,3-戊二醇两分子之间1:1发生取代反应,生成的有机物有种。

周期表中有X、Y、Z三种元素,已知:①X原子核外电子排布占有3个轨道,并且其第一电离能在同周期中按由大到小的顺序排列居第三位。②Y位于X的相邻周期,且Y最外层的p轨道有一个未成对电子。③Z与Y可组成化合物ZY3,ZY3溶液遇苯酚呈紫色。请回答:

(1)Z元素原子的价电子排布式为,其能与一些分子或离子形成配合物,[Z(CN)6]4-中离子CN-的电子式为。

(2)将ZY3溶液滴入沸水可得到红褐色液体,反应的离子方程式是此液体具有的性质是。

A.光束通过该液体时形成光亮的“通路”

B.插入电极通直流电后,有一极附近液体颜色加深

C.向该液体中加入硝酸银溶液,无沉淀生成

D.将该液体加热、蒸干、灼热后,有氧化物生成

(3)①常温下,将20mL 0.1mol·L—1Y的最高价氧化物对应水化物的水溶液与VmL 0.1mol·L—1 X气态氢化物的水溶液混合后pH=7,则V20mL(填“>”“<”或“=”)。

②常温下,将pH=2的Y的最高价氧化物对应水化物的水溶液V1mL与V2mL0.0lmol·L—1X气态氢化物的水溶液混合后,溶液呈酸性,则V1与V2的关系满足

A.V1>V2B.V1<V2C.V1=V2D.无法确定

此时溶液中离子浓度大小顺序可能为

A.c(YO4—)>c(XH4+)>c(H+)>c(OH—)

B.c(YO4—)>c(H+)>c(XH4+)>c(OH—)

C.c(YO4—)>c(XH4+)=c(H+)>c(OH—)

D.c(H+)>c(YO4—)>c(XH4+) >c(OH—)

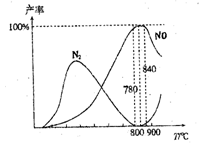

(4)氨催化氧化是硝酸工业的基础,在某催化剂作用下只发生主反应①和副反应②

4NH3(g)+5O2(g)  4NO(g)+6H2O(g);△H=-905kJ/mol①

4NO(g)+6H2O(g);△H=-905kJ/mol①

4NH3(g)+3O2(g) 2N2(g)+6H2O(g);△H=-1268kJ/mol②

2N2(g)+6H2O(g);△H=-1268kJ/mol②

下列说法正确的是

A.工业上进行氨催化氧化生成NO时,温度应控制在 7800C~8400C之间,且7800C时的平衡常数大于8400C时的平衡常数

B.工业上采用物料比n(O2)/n(NH3)在1.7~2.0之间,主要是为了提高反应速率

C.在加压条件下生产能力可提高5~6倍,主要是因为加压可提高原料的转化率

D.氮气氧化为NO的热化学方程式为:N2(g)+O2(g) 2NO(g); △H=-181.5kJ/mol

2NO(g); △H=-181.5kJ/mol

碳和氮的化合物与人类生产、生活密切相关。

(1)在一恒温、恒容密闭容器中发生反应:Ni (s)+4CO(g) Ni(CO)4(g),ΔH<0。

Ni(CO)4(g),ΔH<0。

利用该反应可以将粗镍转化为纯度达99.9%的高纯镍。下列说法正确的是(填字母编号)。

| A.增加Ni的量可提高CO的转化率,Ni的转化率降低 |

| B.缩小容器容积,平衡右移,ΔH减小 |

| C.反应达到平衡后,充入CO再次达到平衡时, CO的体积分数降低 |

| D.当4v正[Ni(CO)4]= v正(CO)时或容器中混合气体密度不变时,都可说明反应已达化学平衡状态 |

(2)CO与镍反应会造成含镍催化剂的中毒。为防止镍催化剂中毒,工业上常用SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫。

已知:CO (g)+ O2(g)=CO2(g)ΔH=-Q1 kJ·mol-1

O2(g)=CO2(g)ΔH=-Q1 kJ·mol-1

S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH=-Q2 kJ·mol-1

则SO2(g)+2CO (g)=S(s)+2CO2(g)ΔH=。

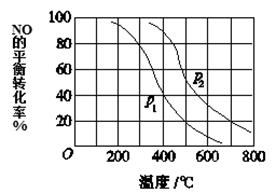

(3)对于反应:2NO(g)+O2 2NO2(g),向某容器中充入10mol的NO和10mol的O2,在其他条件相同时,分别测得NO的平衡转化率在不同压强(P1、P2)下随温度变化的曲线(如图)。

2NO2(g),向某容器中充入10mol的NO和10mol的O2,在其他条件相同时,分别测得NO的平衡转化率在不同压强(P1、P2)下随温度变化的曲线(如图)。

①比较P1、P2的大小关系:________________。

②700℃时,在压强为P2时,假设容器为1L,则在该条件平衡常数的数值为____(最简分数形式)

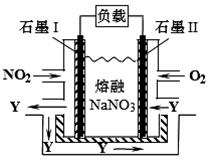

(4)NO2、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池,其原理如图所示。该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,其电极反应式为。若该燃料电池使用一段时间后,共收集到20mol Y,则理论上需要消耗标准状况下氧气的体积为L。

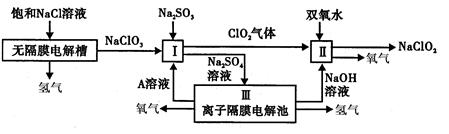

亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它

在碱性环境中稳定存在。工业设计生产NaClO2的主要流程如图所示。

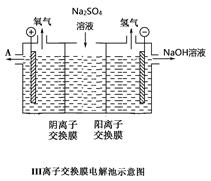

另附III离子交换膜电解池示意图。

(1)写出无隔膜电解槽阳极反应的电极反应式:__________

(2)由离子交换膜电解池示意图分析A的化学式是__________

(3)Ⅱ中反应的离子方程式是__________

(4)设备Ⅲ在通电电解前,检验其溶液中主要阴离子的方法、步骤、现象是__________

(15分)下表为元素周期表的一部分,请参照元素①~⑧在表中的位置,用化学用语回答下列问题:

| 族 周期 |

IA |

0 |

||||||

| 1 |

① |

ⅡA |

ⅢA |

ⅣA |

ⅤA |

ⅥA |

ⅦA |

|

| 2 |

② |

③ |

④ |

|||||

| 3 |

⑤ |

⑥ |

⑦ |

⑧ |

⑨ |

(1)画出元素⑦的原子结构示意图_________________________。

(2)②、③、⑦的最高价含氧酸的酸性由强到弱的顺序是____________(填化学式)

(3)①、④、⑤、⑨中的某些元素可形成既含离子键又含共价键的化合物,写出其中一种化合物的化学式:___________。

(4)写出元素③的气态氢化物与其最高价含氧酸的离子方程式_______________

写出元素②的单质与元素⑧最高价含氧酸浓溶液的反应化学反应方程式__________

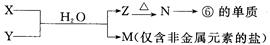

(5)由表中元素形成的常见物质X、Y、Z、M、N可发生以下反应:

X溶液与Y溶液反应的离子方程式为_____________________________,